中東旅行記(written by H.S.)

Traveling Period: 31 Jly 2002 - 24 Sep 2002

Traveller: H.S.

トルコ・シリア・ヨルダン・イスラエル・エジプト

中東はなんとなく我々からはなじみの薄い地域である。歴史と文化と宗教の交錯するこの地域に、ちょっとだけ浸ろうと思って、夏休みは中東にささげることにした。

夏の中東はとにかく暑い。湿度は低いが日差しがやばい。でも日陰は結構涼しい。

我々旅行者は、日中にちょこまか動き回るから、うえからしたまで汗だくになる。

腹に巻きつけるタイプの貴重品入れをいつも愛用していたのに、蒸れて仕方ないので、初日で断念し、その後は常に背中のリュックのなかに、普通に入れていた。意味ないし。

中東の国全体でいえることは、とにかくみんな女性にとても親切である。私は一人での旅行だったので、これらのイスラム諸国では大変珍しく、かつアジア人であることもあって、とてもたくさんの親切を受けることができた。

また、なんだかんだいって、治安もそんなに思われているほど悪くない。というか、ヨーロッパなんかよりも全然いいのではないか?まあ、治安がいいとはいっても、さすがに女性の夜の一人歩きは避けたほうが無難ではあるが。

ところで、トルコを始め、この地域では、学割が相当きくので、国際学生証は必ず持参しよう。1500円相当の入場料が、無料になったこともしばしば。こんな具合だから、みんな学生じゃなくても偽の学生証をもっているのが普通だ。かなりうさんくさいんだけど。もちろん現地調達だが。

また、特にこの地域では、欧米人の観光客が多く、彼らはたいていオンリーイングリッシュ。なんか、厚かましいんでないの?どの国でも現地の言葉を少し覚えることをすべし。ありがとうぐらいはその国の言葉でいいたいよね。サンキューよりも、直接響くよ。

英語の通用度だが、イスタンブールをはじめ、トルコ国内の観光地、エジプトなど、かなり高い。安宿でも十分つうじる。あとは観光客がいくよいうなショップやレストラン。

町の観光客向けの情報センターでは、英語ができる人が常駐しているから安心だ。

ただし、アンタクヤやコンヤなど、あまり観光地色が薄いところでは通用度はかなりさがる。まあ、かといっても、われらには強い味方の地球の歩き方がついているから、最後はなんとかなるのだ。これがないと何もできない。地球の歩き方様々である。

ひとによってはほかの旅行ガイドとか欧米人御用達のlonely planetを薦める人もいるが、歩きつかれて帰ってきた宿で、疲れてベットに倒れこんだ後に、英語読む気にはならん。

しかし、いくら地球の歩き方様といえども過信しすぎるのも問題である。大事なことは頼れる宿のご主人に聞いておこう。あとは、ツーリストインフォメーション。なんでも親切に教えてくれるから。それから物価の感覚がなかなかわからないから、参考程度に、交通費やモノの値段も聞いておこう。日本のように、値段が表示されて売られていることは、かなり少ない。法外な値段をいわれても、日本人には安かったりすることもあるから。

しかし、この地域の人はマトモ(?)な方たちなので、ぼったくろうとするひとはあまりいないし、(相当の観光地やエジプト以外)時には、かなりおまけしてくれたり、お金を受け取らないことさえある。だから、東南アジアとか中国の感覚で疑ってかかってはならない。時には相手の親切心を踏みにじってしまうこともあるからだ。多少ぼったくられても気にならない人はいいが、後味の悪いひとは、信用できる現地人にそれとなく聞いておこう。ただ、旅行者、特にお金持ちと思われている日本人は、こういう事はどこでも不可避であるので、自分が納得できる金額ではらえたらよしとするのがよい。あんまり、チマチマお金にこだわりすぎても、旅行はつまらなくなってしまうし。

また、有難いことに、この地域には情報ノートが充実している。これは旅行者の手による書き込みノートで、新鮮な生の情報がかきこまれており、何よりも重宝する。

情報ノートは日本人があつまりそうな安宿においてある。使える情報はどんどんメモしよう。

それから、もらえるもんはもらっておこう。一番多いのは、やはり食べ物。

お菓子とかフルーツは、じっとみてれば大抵くれる(笑)。来いって手招きしてくるよ。あとは、紅茶。中東の人はお砂糖がたっぷり入った紅茶をいつも飲んでいる。トルコでは、チャイ、それ以南はシャイと呼ばれる。こういうのは現地のひとと接するいい機会だから、どんどん甘えよう。周りにいる人間も集まってくるし。いい思い出になること間違いなし。

ご飯に関してはトルコが一番旨い。トルコ料理は世界の3大料理のひとつらしい。

何を食べてもはずれなし。南へ下るにつれて、その感覚は薄れていく…。

さて、随分ながい前置きになってしまった。旅行記はこれからである。

7月31日、イスタンブール着

なかなか見ごたえのある大都市。というか、イスタンブール、って響きが旅情を誘うよね。まずびびったのが貨幣の単位。インフレが激しいトルコでは、貨幣の単位が半端じゃない。100万トルコリラは、日本円の百円にも満たない。しかも、追い討ちをかけるかのごとく、紙幣のデザインが一緒なのである。色が違うだけで。すべての紙幣に偉大なるトルコの父、ケマル・アタテュルクが印刷されている。

彼の功績はトルコの父にふさわしいが、しかし、こうもすべての紙幣に印刷されていてもねえ。なれないうちは旅行者泣かせである。さっさと慣れてしまうのが得策だ。

トルコのなかでも、イスタンブールは、各国からの観光客でいっばい。賑やかな都市。レストランも屋台もたくさんあって、どれにしようかかなり迷う。びよーんと伸びるトルコ風アイスとか毎日食べてたな。最高一日3個。腹壊すだろ。暑くて、つい…。安いし。

イスタンブールの魅力は数え切れない。古今東西の旅人たちに、あまたの言葉で形容されてきた都市だ。この都市の魅力はその歴史と地理上における特異性にもとめられる。歴史的には、その都市の名とともに、変遷した数多くの支配者たち。古くは大ローマ帝国。そして、ビザンツ帝国まで、キリスト教徒の手の内にあり、それから、イスラム教徒の手に委ねられた。

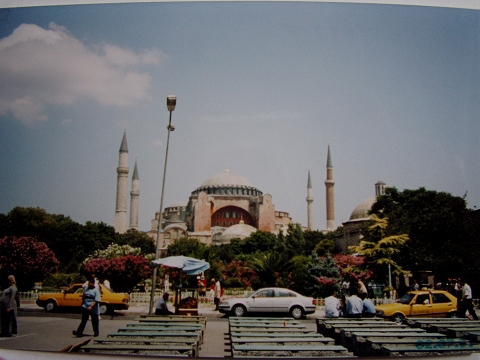

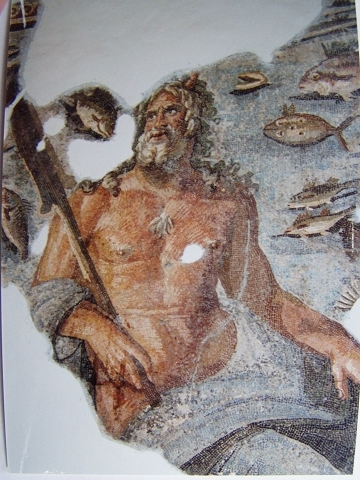

アヤ・ソフィヤという超有名なモスクがある。モスクというのは、キリスト教でいう教会みたいなところ。このモスクはこれひとつで、この都市の歴史性を体現している。ここはもとは、キリスト教の教会だった。1453年にコンスタンティノープル(当時の名前)が陥落して、イスラム教徒の手に渡ったときに、ここはモスクに変えられた。しかし、近年、壁の中に塗り固められていたキリスト教徒の手による、宗教画であるモザイクが発見された。これは主にモスクの二階部分に見られるが、個人的には大天使ガブリエルのモザイクが必見である。

そして、地理的には、丁度、アジアとヨーロッパの間にあり、古くから、東西文明の要衝地として栄えた。文明の十字路とよぶのにふさわしい。

街をあるいていると、ヨーロッパとアジアの架け橋というものを痛感する。どこかヨーロッパ的で、どこかアジア的なのだ。この両者が混在している。本当に不思議な感じだ。

この都市には数多くの歴史的建造物が存在する。一番のお勧めは、地下宮殿である。夏でもひんやりとしていて、涼しい。

あと、数多くのモスクが存在する。それから、有名なトプカプ宮殿。歴代のスルタンの居住していた宮殿。ここから眺める、イスタンブールの眺めは壮大だ。

おそらく、ここにある、ブルーモスクは相当完成度が高いので、ここだけはじっくりみておこう。後のところでは見なくてよし。だってモスク、どこにでもあるし、見飽きてくるんだもん。それに、普通のモスクは現地人と一緒じゃないとはいりにくいところもあるし。

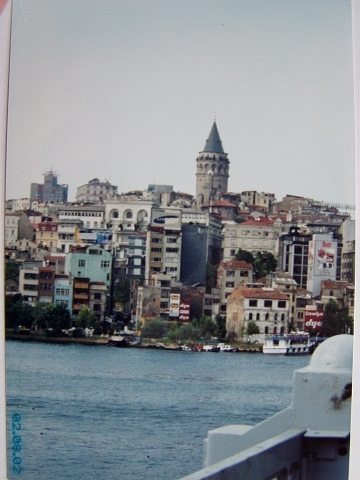

それから、いってよかったのは、ガラタ搭とグランドバザール。しかし、バザールといっても見るだけで、買わないほうが無難。観光客慣れしすぎてて、値段交渉は相当難度が高い。雰囲気を楽しむのみ。

ひとしきり堪能し、次はトルコの一大観光地、カッパドキアへ、夜行バスで赴く。

8月4日、カッパドキアに到着。

カッパドキアは、その広大な奇岩群で有名な観光地であり、その地域一帯をカッパドキアとよぶ。どこまでも広がる壮大なパノラマには絶句。動く雲の影が大地に投影された場面が忘れられない。印象的なのは、キノコの形をした巨岩と、地下に縦横無尽にひろがる、地下都市。あまりにも広いし、なにがなんだかわからないので、現地で適当に、自分の好みにあったツアーに申し込むのがいい。これがまた曲者で、値段がピンきりなので、よく調べよう。ここのガイドはきれいな英語をしゃべるのでわかりやすい。

それから、ここでの観光で見逃せないのが、洞窟ホテル。値段も、探せば安いものもある。岩をくりぬいて部屋がつくられており、かなりロマンティクでいい気分にひたれる。

カッパドキアの人は古くは洞窟で暮らしていた。洞窟は天然のエアコンらしい(ガイド談)

夏は涼しく、冬は暖かいらしい。確かに、洞窟の中は涼しい。夜だと寒いくらい。

トルコはその国一つで様々な気候があり、カッパドキアが属するアナトリア地方はめちゃくちゃ乾燥している。唇がいたい…。リップは必携だ。昼夜、夏冬の寒暖さが大きい。冬行くひとは、かなり寒いようなので注意。夏は日差しがやばい。

それから、ホテルはカッパドキアから少し離れた市街地にあったのだが、なんだかこの小都市の景観がきにいった。乾燥した大地ってかんじで。

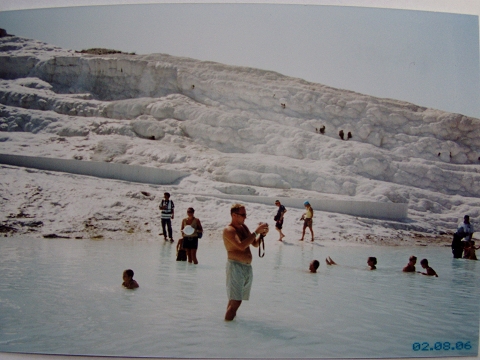

8月6日、パムッカレへ。

パムッカレにはなにがあるのか。そこには真っ白な石灰棚がある。それのみだ。 だから、1日でよい。

石灰棚は、雪のようにみえる。ゲレンデだ。夜にみると、月に照らされて青白く光るので、本当に雪みたいだ。高台にあるので、街の夜景がきれいだ。遠くに小さな光がポツポツ固まってみえると、ああ、あれは隣町かなあ、と思う。

ここでは、日中に唯一見つけた日本人学生と行動をともにした。その人と、石灰棚から程近いところにあるローマの遺跡を見にいった。お約束の円形闘技場。今回の旅行で初めて目にした円形闘技場。昼間みて、夕方にも、遺跡と沈む夕日がみたかったので、もう一回行ってみた。その度に石灰棚を往復しなければいけないのでかなり疲れた。それから、照り返しで一気に焼けた。

あとは、遺跡を沈めたプールが、観光客の人気を博していたのでいってみた。だから、石灰棚は全部で3往復。キュー。

ところで、トルコ、シリア、ヨルダンなどは古くはローマ帝国の支配下にあった地域である。だから、円形闘技場は実はどこにでもある。感動したのはここの円形闘技場だけで、あまりにもどこにでもあるので飽きてくる。近代都市のアンマンにすら普通にあるのでさすがに引いた。恐るべし、大ローマ帝国。パックス=ロマーナ。

8月7日、8日、エフェスに滞在。

エフェスも有名な観光地なのだが、そこにあるのは、昨日とおなじローマの遺跡だったので、さすがに2日連続はきつい。もうおなかいっぱい。

tyncayというホテルが、安くてきれいで、特に夕食がおいしくて気に入った。

トルコ人と結婚したカナダ人女性が作ってくれるのだ。親切な女性だった。

8月9日、ボドルム

本当は、海水浴のためにここに来たんだけど、ピークシーズンで、どこをみても欧米人ばかりで町自体かなり混んでいた。居心地が悪いので、その日は一泊もせずに、ほかの都市へ移動することにした。

時間つぶすために見に行ったボドルム城は、十字軍の建てた城であり、相当完成度が高く、大変興味深かった。

十字軍は、もともと西欧諸国の連合軍であり、城には各国がこぞって建てた国別の塔が存在し、それぞれの国の建築様式を体現していた。イギリス塔、フランス塔、スペイン塔など。そして、各塔の中には、それに見合う展示がされており、また、城内は大変広く、海に面していて眺めもよく、それに、城の中の地下のある、拷問所なども再現されていて、予想以上に見ごたえのある施設であった。

8月10日、コンヤ

ボドルムからアンタクヤへの直通のバスが24時間といわれたので、さすがに、キツイと思い、ちょうどまんなかにあるコンヤに行くことにした。だからバスで12時間。

ところで、トルコをはじめ、この地域の移動はほとんどバスであり、長距離の場合はバスで1泊することもよくある。しかし、深夜でも、4時間おきくらいにトイレ休憩があるし、座席で熟睡するのは難しいから、朝、新しい町に着くとふらふらなことがよくある。シャワーも出発前に浴びていくしかないのだ。

なにはともあれ、無事コンヤに到着。

コンヤは近年目覚しい発展を遂げる近代都市であり、実は、見るようなところはあまりないのだ。まあ、スーフィーという、神秘主義のダンスで有名なのではあるが。

観光客もほとんどおらず、素の、普通のトルコの都市という感じで、前回のボドルムの人ごみに辟易していた私には、ちょうどよい癒しになった。

ホテルも混雑しておらず、かんたんに安くてきれいな部屋を提供してもらえた。

しかも、こっちが要求するまえに、どんどんディスカウントしていく始末。本当に閑散としているのだなあ、と。

8月11日、アンタクヤ到着。

さすがにもう深夜バスは勘弁してほしかったので、日中を移動にあて、夕方到着した。

アンタクヤはトルコとシリアの国境の都市である。シリアの抜ける際の重要な中継地だ。

しかし、シリアにいく人が少ないからなのか、あまり英語が通じない。町の人は、みな、トルコ語とアラビア語を話す。次はいよいよシリアだ。

シリアは日本人になじみの薄い国であろう。首都は五千年の都ダマスカス。これなら聞いたことある人も多いだろうか。シリアは、トルコやヨルダンなどに比べて、物価も安く、近代化されているのは首都の一部だけで、古き良きアラブの国の面影を色濃く残す国である。そのせいか、純朴で親切な人が特に多い印象を受けた。すれてないんだよね。なんか。アラブ人はもともとホスピタリティーにあふれた人たちである。遺跡と人情の国といったところか。

荷物をもって町を歩いていれば、ただで、タクシーに乗せてくれるし、何かにつけておごってくれるので、食費があんまりかからない。バスのチケットを買おうとならんでいれば、目的地までのチケットを買ってくれて、そのまま代金を払ってくれたりする。日本人の感覚からすれば、ほんとにいいのかな、と思ってしまうこともしばしば。道を尋ねれば、いろんな人が集まってきて、一生懸命教えてくれる。つたない英語で、シリアはいい所かと聞いてきて、うん、うん、と答えると、本当に嬉しそうにうなずいてくれる。なんだか、心がジーンとくるような国だ。アラビア語のありがとうは必ず覚えよう。

8月13日、アレッポ到着。

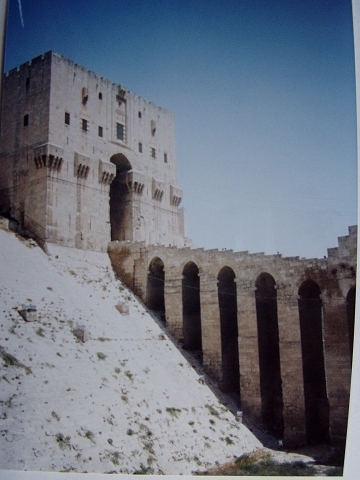

アレッポは、オリーブ石鹸で有名な都市。あとは、十字軍との攻防で有名な、アレッポ 城。

入り組んだ路地に、立ち並ぶスーク。スークとは、アラビア語で市場のことだ。典型的な、アラブの町といったところか。

8月15日、ハマに到着。

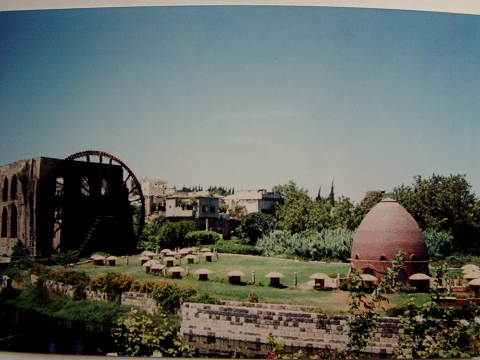

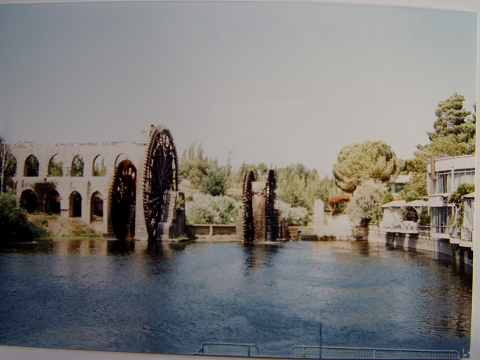

ハマは、水車と緑の町。巨大な水車がぎしぎしと音をたてながら、水しぶきをあげる。

乾燥と荒野に疲れた旅行者が羽を休めるにはうってつけである。水が豊かだからなのか、涼しく感じる。

広い公園のベンチで一息ついてると、市民が芝生のうえで、ごろごろ、本を読んだり、お喋りしたり。のんびりできる町だ。

クラーク・ド・シュバリエ(Crac des Chvalier)

8月16日、クラーク・ド・シュバリエ観光

シリア最大の見所、クラーク・ド・シュバリエへ。フランス語でシュバリエ城という意味。十字軍の残した最も美しい城として、有名である。

別名ラピュタ城。一体何がラピュタかというと、それは、城がかなりの高台に建てられているからだ。城にいくには車でずっと坂道を登ってく。この城は、遠くからみているのが一番きれいだ。

城はほとんど損傷もなく、つい最近まで普通に人が暮らしていたそうだ。城の構造は複雑で、内堀も存在する。

ところで、十字軍がよく出てくるけど、十字軍は中世にキリスト教徒が聖地エルサレムをイスラム教徒から奪還しようとして起きたもの。一時は成功したが、それも長くは続かずに結局は失敗に終わる。200年に渡って続いた運動だから、エルサレムに至るまでに各地でその痕跡を目にすることができるのである。

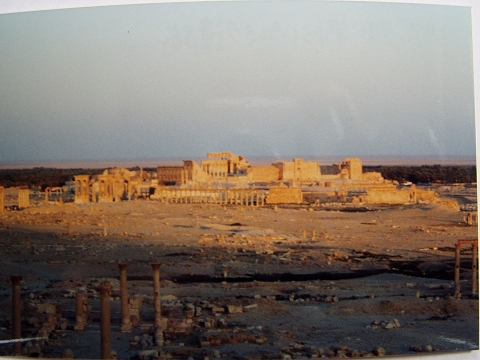

8月17日、パルミラへ。

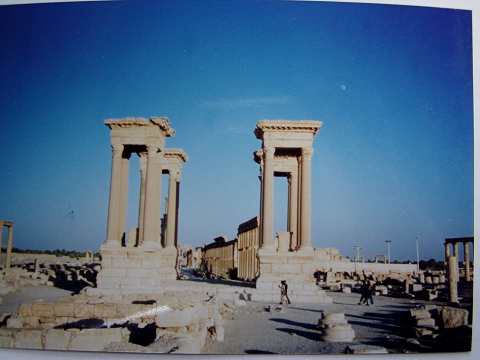

パルミラは、ローマ時代に栄えた都市であり、前日のクラーク・ド・シュバリエよりかなり時代がさかのぼる。

シルクロードの要衝として栄えた都市で、砂漠の中に遺跡が点在する。

砂漠のため、気候は厳しく、日中は観光できない。朝か夕方にするのが普通だ。

おすすめなのは夕方。沈む夕日をうけて、もとは白い遺跡が刻々とその色を変えていく。

遺跡の背後に、アラブ城という遺跡があり、そこから眺めるのがよい。遺跡全体を見渡せるので、夕日にそまるパルミラを一望できる。

8月19日、ダマスカス到着

首都なだけあって、近代化しているものの、見所はたくさんだ。

世界最古のウマイヤド・モスクがある。それから、アラブ界きっての英雄サラディーン廟。建物自体は小さいがサラディーンに敬意を表して、必ずおとずれよう。

ここのモスクは、かなり良かった。その建築様式云々、というのではなくて、人々が必死に頭を絨毯にこすりつけて祈る姿がとても印象的で。彼らは常に神の存在を身近に感じている。圧倒的な違いを改めて痛感した。

そして何よりお勧めなのは巨大なスーク。ここで揃わないものはないといわれている。

つい、たくさん買い物をしてしまった。

ここではゆっくり3日すごした。次はヨルダン入国である。

最近のイラク戦争のおかげで、中東諸国の地理に明るくなった人は多いはず。なかでもここの首都アンマンは中継地としてよく登場する。

ヨルダンもアラブの国だが、シリアに比べ、数段近代化しており、物価も高い。

ヨルダン人はシリアに比べ、垢抜けている(?)感じ。

二大観光地は死海とぺトラといったところか。

死海は広いし、もろに観光地なのは薔薇色の遺跡、ペトラのみ。

8月22日、アンマンへ。

結構な近代都市なので、この都市には、見るべきものはなにもない。しかし、隣国イスラエル、イラクに行く際の起点となる都市であり、アンマンから日帰りでいける観光スポットもあるので、何かと便利で、なんだかんだいって長居した。

イラクに関しては、5人一組の高額ツアーがあった。旅費も心配だし、5人揃えるのがなかなか骨折りなので、参加しなかったが。

ところで、アンマンはクリフ・ホテルが最高によい。最近改築してきれいだし、安いし、なによりオーナーのおじさんがすごーく親切で何でも親身に相談にのってくれる。

8月23日、死海へ。

今回かなり楽しみにしていた観光地のひとつが、この死海である。一応説明しておくと、死海は海よりも低いところにあり、その塩分の濃さゆえに生物が生息することができない。

また、入ってみるとプカプカ浮かんで沈まない。

死海へはバスで赴く。しかし、地元住民の穴場と化している、岩からでている温泉も同時に楽しむことができるスポットがあり、そこにはバスが行かないので、途中からヒッチハイクをしなければいけない。

バスからおろされてヒッチを始めたのが丁度昼ごろ。暑くて頭が痛くなってきた。そもそも車の台数が少なく、(おそらく休日のため)また、車に目いっぱいひとが乗っていたりする。

なんとか車をつかまえて乗せてもらえた。暑さのためくたくただ。

それでも初めて見る死海には感動。なんだか、遠くから見ると、色がうすく、水面が静止していて凍っているみたい。不思議な感じだ。

死海はその豊富なミネラルを含む泥パックでも有名だ。死海の周辺には良質な泥があり、つけてみると大変伸びがよい。顔につけることをすすめられたが、シャワーなんてないし、コンタクト使用なのであきらめて手足に留めた。

ところで、いまさらいうまでもないが、ここはイスラム教国である。この国では女性が人前で水浴びなどすることはなく、ましてや水着姿など論外である。いくら他教徒といえども。私は極力注意してTシャツとハーフパンツで泳いだ。しかし、それでも相当目立つ。

この日の死海は家族連れで賑わっていた。死海にはいるのは男性だけで、女性はみんなかたまって日陰でその様子をみている。

こんなに楽しい遊び場があるのに…、と思ってしまうが、そういうのはおそらくひどく旅行者的な考え方なのだろう。なんだか死海で遊ぶことがためらわれるので、割り切って考えないようにした。

死海は日中の日差しのせいで表面の温度はかなり高い。熱湯みたいだ。それから、傷口がしみる。痛いぞ。

力を抜くと自然に浮く。なんだかふわふわしていて心もとない。ただしうつ伏せのかっこうになるとうまく浮けなくてエビゾリになる。顔がぬれたら大変だ。目にこの塩水が入ったら大事に至る。

体が浮く感覚に味をしめて、飽きるまで浮いていようということなった。のんびりプカプカ。あー天気がいいね。よすぎるくらいだ。

しかし、傷口の痛みに耐え切れず、淡水の温泉へそそくさと移動。

温泉は岩から噴出していて、かなり温度が高い。温泉といっても、そんなに広いわけでも水が澄んでいるわけでもない。それでも、久しくシャワーのみだったので、かなり気持ちいい。やっぱり温泉はいい。

帰りは、丁度アンマンへ帰る家族連れが車の後ろにのせてくれて、来たときよりもだいぶ順調にアンマンについた。

ところで、いまでこそ観光地の死海だがその歴史は暗い。近年、死海の効用が注目を浴びるまで、死海は死の町ソドムとして、不吉なイメージをもたれ、人々からは忌避されていた。

8月25日、マダバ、ネボ山。

この日もアンマンからの日帰りコース。マダバはネボ山のふもとにある町。ここは全然観光客がいない。

マダバには世界最古のエルサレムの地図が教会の床の部分にモザイクとして残る。ほかにはモザイクミュージアムがポツン、ポツンと。

ネボ山にはタクシーで行く。ネボ山はモーセ終焉の地であり、キリスト教徒には神聖なところだ。日本やその他の欧米人がよく団体で訪れる。頂上で賛美歌(?)を歌ってそうそうにひきあげていく。

ネボ山の見晴らしは最高だ。天気がいいとエルサレムがみえるらしいが、あいにく霧がかっていてみられなかった。

テレビニュースでおなじみのイスラエル。危険なイメージがつよいので、最初の予定では行くつもりがなかったが、案外さくっといけることを知り、行くことが決定。

イスラエルはとても複雑な政情の国である。きりがないので、ここでは割愛するが、まあ簡単にいえば、ユダヤ人の住むところと、パレスチナ人(イスラエルに住むアラブ人のこと)の住むところが混在していて、争っているといったところか。

だから、政情は不安定で、毎日のように自爆テロとその報復があり、たくさんの人が命を落としている。悲しい歴史が日々刻まれていて、和解のめどは全くたっていない。

8月26日、エルサレム到着。

聖地巡礼。エルサレムと聞いて人は何を思い浮かべるのだろうか。この歴史ある都市ほど古来より今まで数多くの人々の心を惹きつけた都市はないだろう。

エルサレムは3つの宗教の聖地となっている世界でただひとつの都市だ。その稀少性ゆえに現在に至るまで、数多くの争いの場となってきた。

イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒と支配者たちは時代とともに変わった。今は、エルサレムは旧市街とその郊外に広がる新市街があるが、かつてはこの城壁にぐるりと囲まれた旧市街がエルサレムであり、正真正銘の聖地である。

エルサレム旧市街はこの城壁のなかに非常に価値の高い遺跡が、異常なまでにひしめきあっている、驚くべき空間だ。

イエス・キリストも、イスラム教の創始者のムハンマドもこの地でその生涯を閉じた。

キリストは十字架にかけられ、ゴルコタの丘まで「悲しみの道」を歩いた。この、悲しみの道には、隋所に教会が立っている。そして行き着くのは聖墳墓教会。ここには数々の聖なるものがおかれ、例えば、イエスに縁のある石版に信者はひざまずいて、キスをする。

教会はいつも訪れる信者が絶えず、かなり混んでいるのだが、ここ最近は治安の悪化のために、あまり観光客がいないので、かなり静まりかえっていた。

ムハンマドが昇天したとされる場所には岩のドームが建てられている。内部の装飾の美しさで有名なのだが、残念ながら現在他教徒の出入りは禁止されている。

それから、ユダヤ教徒の心の拠り所である嘆きの壁。彼らにとっては、かつてはるか昔に、イスラエル王国が存在したことを示す、神聖で、彼らのルーツの証となっている遺跡だ。もともとは神殿であり、今では、その壁の一部が残されるのみである。

彼らは、彼らの神や祖先のこと、そして彼らだけに約束されている来るべき未来について、祈る。ここは、男女の別があり、ちょっとしたしきりがある。

祈りの言葉を呟き、涙を流している信者さえいる。あまり長居してはいけないような気がして、早々に立ち去った。

現在、エルサレム旧市街は、この3宗教の信者により、住み分けられている。まあ、正確にいうと、アルメニアという、キリスト教の一派も含めて、4つの居住区があるのだが。この狭い空間に、各教徒の居住区があり、特に壁などでしきっているわけではないので、ボーと歩いていると、突然あたりの様子がガラリとかわる。

それぞれの教区にはそれぞれ独特な雰囲気があり、興味深い。

特に、ユダヤ教区は、男性はこの、炎天下のなかでも、上から下まで黒づくしの黒装束だ。正式な名称は知らないが、シルクハットのようなものを頭の上にかぶり、タキシードみたいな服をきている。それから、かなり風変わりな髪型。モミアゲがすごく長くて、くるくるカールしている。帽子からは、モミアゲだけが2本でている。

また、そのような正装(?)をしていない人は、コースターのようなものを頭の上にのせている。

女性はみなロングスカートで、おんなじような格好をしている。

今回イスラエルには4泊5日滞在した。エルサレム旧市街だけでなく、郊外にある、ホロコースト・ミュージアムや、ヘブライ大学なども訪ねた。

それからベツレヘム。エルサレムから車で30分くらいである。

ベツレヘムはキリスト生誕の地。生誕教会が建つ。夕方に訪ねたのだが、ここはパレスチナ自治区なのもあり、観光客は居らず、店もほとんど閉まっていて、なんだか怖かった。

自治区は、荒っぽい言い方をすればイスラエルの中に別の国があるようなもので、自治区とイスラエル政権は長年お互いの正統性を主張していて、現在まで多くの尊い人命が犠牲になった。

ベツレヘムに入る前はパスポートの提示が必要だし、自治区に入る車は入念にチェックされる。

ベツレヘムに入るときもパスポート提示して、兵士のチェックを受ける。

町に入れたと思ったら、ほとんど人影もなく、生誕教会まで歩いていこうとしたら、タクシーの親父が片言の英語でここはタクシーで行かなきゃ危険だよ、とかなりの額をふっかけてくるので、本気で泣きそうになった。

幸い、近くにいた女性の方が、見るに見かねたのか、タクシーに一緒にのせてくれたのでなんとかなったが、こんなに怯えた町は今回の旅行で初だった。一人できたことを激しく後悔した。タクシーはもちろん教会までいかないので、途中から歩くことに。

人通りは少なく閑散としていて、なんだかかなり怖い。地図には、教会の脇にツーリスト・インフォメーションの表示があったので、そこを目指して早足で歩く。

やっとの思いでたどり着くと、インフォメーションの役人と思しき人物がなんだかこちらを怪訝そうな顔つきでみている。何事かな、と一抹の不安を抱きつつ近寄ると、話しかけるなり、なんでここに来たのか、と聞かれた。観光と答えると、まくしたてるように、もうここの生誕教会は見終わったのか、と。

その時、時計の針は5時を回っていた。私がまだだよ、とのん気に答えると、何をしているんだ、いいか、いまから30分以内に観光を終え、かならずここに来い、約束だ、遅れたら帰れなくなるといわれ、私は急いで、生誕教会に向かうことに。

なんのこっちゃ、と思いながらも、教会内にすら観光客がおらず、役人のあの真剣な態度も気にかかるので、いそいで教会の見学を済ませた。

先ほどのところに戻ると、待っていた、さあ、いくぞとばかりにタクシーにのせられ、最初のゲートのところまで戻る。

時間は6時くらい。ゲートをすぐ出たところでエルサレム行きの車を待つことに。

そのときは丁度夕暮れで、夕日が近隣の丘を照らして暮れていくのを一人で眺めていた。

なんとか、エルサレムに着いたのは7時前。きいた話によると、ベツレヘムなどの自治区は7時で町を閉鎖し、それ以降一切の出入りを禁じているらしい。だからあのおっちゃんが必死に言ってたのか、とようやく納得。しかし、あの町で夜をあかすのはかなりきつい。

ホテルも営業してなさそうだったし、もし遅れていたらどうなっただろう、と。

ベツレヘムはその日の4時過ぎに、突発的にいくことにした町だった。やはり、あまりに無計画なのもよくないな、と今更ながら反省した。

明日はイスラエル出国。ヨルダンに舞い戻るのだ。

8月30日、再びアンマン

アンマンでは都合のために2日間足止めされた。あまりにも暇な2日間であった。

9月2日、ぺトラへ。

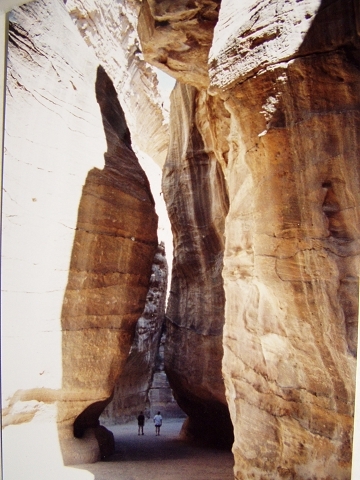

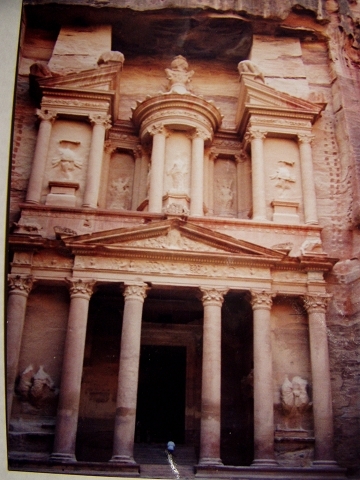

ペトラと聞いてピンと来る人は少ないであろう。しかしここはヨルダン最大の観光地であり、何よりも、インディージョーンズの映画の舞台となり一躍世間の脚光を浴びた。

この遺跡にまつわるエピソードも劇的である。ペトラは紀元前2世紀に、ナバタイ人によって建てられたといわれている。その後、ローマの支配下に入り、4世紀ごろまで存続したとされるが、以後長い間世間から忘れられた存在となっていた。というのも、この遺跡にたどり着くには高さ100メートルもある切り立った峡谷の長く細い通路をくぐりぬける必要があり、また、この遺跡の存在は長い間砂漠の民ベドウィンに守られ、外部には決して知られないようになっていた。

今から200年近く前、19世紀初頭にスイス人の学者が、偶然幻の古代遺跡の話を聞き、なんとかベドウィンを説得して、たどり着いたとされている。それ以降、世界に知られることとなった。

遺跡のなかでも最も美しいとされる建造物はエル・ハズネとよばれる宝物殿である。 この遺跡は、長く細い峡谷を歩いていると、突然、切り立った崖の間からその姿をのぞかせる。こんな風にして、いつの時代でも、始めて訪れる者に同様の感動と驚嘆を与えてきたのだろう。最初に目にする遺跡だ。

ペトラの近郊の岩は、赤い岩だったり、ピンクだったり、茶色だったりするので、この遺跡は色彩が豊かで、かなり新鮮に映る。

岩が砕けた砂がある箇所で本当に真っ赤なのには驚いた。このように、めぐまれた色彩をして、この遺跡は人々に薔薇色の遺跡と言わしめた。

写真で見てわかるだろうか、遺跡の下部にいる人間に注目してもらいたい。かなりの大きさである。

まず、その大きさと、それから建築の美しさに圧倒された。太陽の傾き加減で、遺跡の色彩が変化するので、いつまでも見ていたい気分になった。

エル・ハズネはいわば遺跡の玄関口のようなもの。これからが長いのである。

ペトラの遺跡は広大に広がる。ここは厳しい直射日光で体力の消耗が激しいから計画的に回らないと、体がもたない。また、階段や坂道がおおくてかなりきついのだ。

私は2日間かけて回った。それでも両日ともくたくたになった。もう本当につらかったので、最後はロバに乗った。もちろん有料の。中東の観光地には必ずといっていいほど、ラクダなどを使った観光客相手の商売がある。たいてい、悪質な客引きが多いので、これまで意地になって乗ることを拒んでいたが、このときばっかりは、行きはゆうに1時間はかかる遺跡まで疲労困憊の体をひきずってのぼり、帰ってきた直後で、もう選択肢は他になかった。

遺跡の魅力もさることながら、ここペトラでは空の青さにもよくみとれた。

雲ひとつない空で、なんだか紺青よりも青いというか、とりあえず今まで見たことがないような真っ青な空なのだ。

確かに、中東の空は日本のものとかなり違う。でも、ここでみた空は今までのどの空よりも異質なものに映った。

あまりにもかけ離れていて、なんだか眼前の景色なのに、嘘みたいな空で、合成写真みたいなのだ。

気がつくと、空を仰いでいて、知らないうちに、遺跡と同じくらい空の写真も撮影していた。

ペトラを十分満喫し、ヨルダンに思い残すことはない。次はエジプトへと向かう。

中東のなかでも特に暑いのがこの国だ。そして一番めちゃくちゃな国の気がする。観光地では怪しいエジプト人が怪しい英語と日本語を使う。日用品ですら、旅行者プライスが存在し、もうわけがわからなくなる。

しかし、同時に世界に名だたる古代遺跡の宝庫であり、また驚くほど美しい自然にも恵まれているのである。

ダハブ(Dahab)

シナイ山山頂(Reach the Top of Mt.Sinai)

カイロ(Cairo)

ルクソール(Luxor)

アスワン(Aswan)

バフレイヤ(Bahariyya>

ギザ(Giza)

アレキサンドリア(Alexandria)

帰国(Go back to Japan)

9月4日 ダハブ

美しいビーチで有名なダハブに到着。朝早くペトラを出発し、夜遅くに何とかこぎつけた。

ダハブはダイビングスポットとして有名で、シュノーケルでも十分青く澄み切った紅海を堪能できるだろう。

ここは、本当にリゾートだ。今までの町とはまったく雰囲気が異なる。海岸沿いに安宿やレストランなどが立ち並ぶ。エジプトは特に物価がやすい。泳ぎ疲れたら、海沿いのレストランでたっぷり料理を楽しんで、夜風にあたるのも悪くない。

何をしても、大抵かなりの低料金ですむので、気も大きくなる。

しかし、ここはエジプト。こうやって油断している旅行者から知らないうちにお金をボル国だ。適度に、自分が疲れないくらいに注意しよう。

しかし、ここの海も美しさは、本当に目を見張るものがある。地上の世界に匹敵するくらい無限に広がる海のなかの世界を目の当たりにする。

水は限りなく澄んでいて、色彩豊かな魚たちがここかしこに泳いでいる。それから、あちらこちらに珊瑚も。

別世界に迷い込んで、人魚の物語や浦島太郎に思いを馳せるには最適の場所だ。

シナイ山登頂(Reach the Top of Mt.Sinai)

9月6日 シナイ山登頂

シナイ山といって、ぴんと来る人が何人いるだろうか。しかし、シナイ山は、モーセが十戒を授かった地域として世界的な聖地だ。

シナイ山は、朝日、つまりご来光を拝むために登る。だから、夜せっせと上って、山頂でじっと夜が明けるのをまつのだ。

ダハブのホテルから、夜の11時くらいにバスがでていて、だいたい1時間くらいでシナイ山に着く。登山といっても、大体3時間くらいで山頂に着く。ただ、途中の岩の階段がすごく急で、足にくる。そして、思いのほか体力を消耗する。

あと、寒い。この旅行の中で、確実に一番寒かった。登っているときは、もちろん暑くて汗をかくけれど、山頂で朝日を待つ間はいきなり寒くなる。

だが、この真夜中に山頂を目指す過程が、かなりおいしいのだ。なにがすばらしいかというと、ズバリ星空である。

周りにあるのは静寂と暗闇、そして乾いた岩肌で、ただ、見上げると空いっぱいに満天の星空がひろがる。かなりの頻度で流れ星がみえる。天の川がくっきり見える。

音もなく、乾いた大地の上に立っていると、今の自分が、太古の世界にいるような錯覚を起こす。本当に、忘れられない映像だ。

そして、山頂では毛布を貸し出している。もちろん有料で。

席を取って、朝日がくるまで、岩に寄りかかって、夜空を見る。深夜で、疲れもたまり、夢かうつつかわからなくなったころに、いよいよ、朝が来る。

太陽は、少しずつ、見えてきて、周りの人々が歓声をあげ、シャッターをいっせいにきりはじめる。写真をとるのに夢中になっていたら、いつの間にか朝日が昇っていた。

周りの岩山も、だんだんと光の加減でその表情を変えてくる。壮観だ。

エジプトというと、ピラミッドなどのイメージがあまりにも強いが、今回の私のエジプト観光においてシナイ山は確実にハイライトであった。

9月9日 カイロへ

いよいよカイロへ向かう。エジプトらしいエジプトである。深夜バスのせいでくたくただ。喧騒の都カイロ。とにかく、暑いし、人はおおくて、雑然としている。イメージとしてはバンコクによく似ている。

結局、カイロを拠点にエジプトをまわったので、この都市には、合わせると思いの他長く滞在するのだが、あまり好きになれなかった。まあ、見所はたくさんなのだが。

9月11日 ルクソールへ

ルクソールはカイロからかなり南下する。この旅行初の列車だ。長いし暇なのでひたすら寝ていたら、アラブ人のおっちゃんに、すごい寝てたね、といわれた。お恥ずかしい。

ルクソールはカイロよりもかなり暑い。スーダン寄りだ。昼間の行動は避けたほうが無難。

ただ、巨大さで有名なカルナック神殿には、夜に音と光のナイトショーをやっている。かなり涼しいし、なかなか凝っていて、それなりに楽しめるのでオススメ。

9月13日 アスワン

ルクソールよりさらに南下する。そして、地獄のような暑さである。昼はまともにあるけやしない。安いホテルにすら、冷房がついている。昼はホテルで過ごそう。ここの暑さといったら、真夏の締め切った車内のようだ。むせかえる。

アスワンそれ自体に見所はあまりない。アブ・シンベルという、大昔の巨大な神殿に赴くためにここに滞在するのだ。

アブ・シンベルにいくには、アスワンからでている早朝ツアーを利用する。朝4時発。

7時前くらいに神殿について、8時すぎにはアスワンに帰るのだ。昼は暑くて観光にならないため、このようなスケジュールなのだ。

しかし、朝3時に起こされるのはきつい。車の中で、適当に寝たけれど、ふと目が覚めたときに、丁度地平線に朝日が昇ってきて、その朝日が、地平線から顔を出したとき、夕日のように真っ赤だったのには驚いた。そして、高度が増すにつれて、見慣れた朝日の色に戻っていった。なんだか寝ぼけていたのも相まって、不思議な感じだった。

アブ・シンベル自体は、内部の装飾が特に凝っていて見ごたえがあった。

アスワンへ帰り、この暑さに耐え切れないので、一路、カイロを目指す。

カイロに帰ってすぐにこんどは、バフレイヤというオアシスを目指す。おいしいとこどりの、一泊二日の砂漠ツアーがあるのだ。

9月16日 バフレイヤ

バフレイヤは砂漠の中の町だ。町全体が砂っぽい。ツアーというものはくせもので、しらないうちに高額ツアーなどにいわれるがまま申し込んでしまう。前もって、複数の旅行者などから、相場をきいて、ある程度知らないと痛い目をみる。粘り強さが肝心だ。

とある、エジプト人が事あるごとにふっかけてくるので、いらいらしたが、ハッサンというベドウィンがかなり良心的な値で提供してくれた。

このハッサンという人物、アラブ人にしては珍しく(特にここエジプトでは)全く体に触れてこないし、なかなか信頼できる人物であった。

エンストしまくりのハッサンのジープで砂漠の中の道路をいく。時折、そのまま中まで入る。白砂漠に、黒砂漠、クリスタルマウンテン、そして温泉とどんどん回るので、飽きてこない。この日は特に暑かった。しかし、ジープで風を切るのは爽快である。

ツアーに参加したのは、私と関西人のカップル。このひとたちは、2人ともすごく感じがよくて、良かった。初対面なのに、2人とも分け隔てなく私を扱ってくれたので、この砂漠ツアーはますますいい思い出になった。

夜は砂漠の上に、一枚の薄いマットレスをひいて寝る。そのまま。だが、別に熱くも寒くもないし、あまり気にならない。ただ、マットがジャストサイズなので、寝相が悪ければ、そのまま、砂漠の上に落ちてしまうが。

岩にもたれて、夜は3人でいろいろ話し込んだのが楽しかった。ハッサンはきれいな英語を喋るし、なかなか楽しいけど、思いっきり日本語の会話にはもちろん入れず、とっとと寝てしまった。しかし、このツアー、ハッサンがガイドなのだから、当然なのだが、低価格なのに、至れり尽くせり、夕飯などもなかなか豪華で大満足。必要なものは全部ハッサンが買ってきてくれるし。途中であった日本人は、5倍くらいの値段をだしていた。ひどければ、10倍、20倍。無知は怖い。内容もほとんど変わらないのに。

砂漠の夜は寒いかと思ったが、風はまったくなく、心地よい。唯一の光源である月はだんだん高度をさげて、そのうち沈む。それから夜空は星だけが輝く。砂漠のマットの上で、夜空を見ていたら、知らないうちに寝ていた。

翌朝も、マッシュルームの岩など、いろいろ楽しんで、午後にはバフレイヤの町に戻っていた。ハッサンにお礼をいって、カイロに戻る。カイロで関西のカップルとわかれ、いつもの宿に向かう。別れ際に、ありがとうといわれた。さよなら、とか、元気で、なんかが、普通なので、なんだか、嬉しかった。ありがとうって、旅行中にしばらく一緒に行動した後にいうにはもってこいの言葉かも。とくに一人で、旅行していれば、いくらでもそんなことはあるのだから。

9月20日、ギザ

カイロから、目と鼻の先にあるかの有名なピラミッドのあるギザ。なんだか、あまりにも日本でも宣伝されているので、なんとなく後回しにしてみたが、一通り回ったので、いよいよいくことにした。しかし、ピラミッドはご存知の通り巨大な建築物である。だから、バフレイヤへ行くとき、バスの中から、遠目に何度か目撃した。ピラミッドは遠くから見たほうが絶対美しい。近くで見ると、盗難などで損傷は激しく、ごつごつ汚い感じだ。

遠くからだと、その宇宙的な美を堪能できる。オカルトチックな人たちが、よく、あれを造ったのは宇宙人だ、とか言っているが、実際目の当たりにしてみると、そんな風にも思えてくる。ありきたりだが、あれを太古の人が作ったなんて、到底おもえないぞ。まじで。

あと、最初は遠くから拝んだほうが絶対いい。近くにいくと、興ざめとはよく聞く話だ。

9月21日 アレキサンドリア

アレキサンドリアはエジプトで最も栄えている港町だ。その名の通り、かの有名なアレクサンドロス大王が建設した都市だ。

しかし、海はかなり汚い。汚物がプカプカ。どーなっているんだ?

まあ夜景はキレイ。夜風もすずしくてよい。ここには世界最古の図書館があるから、来たのに、今は修理中だそうだ。がっかり。

9月22日以降

カイロに帰り、大量にお土産を購入。今度は飛行機でカイロから、イスタンブールに戻って日本へ帰る。

この頃は、もうエジプトもトルコも厳しい夏が去り、秋が訪れていた。今回の出発地だったイスタンブールが、最後に立ち寄ったときには、暑さはだいぶ弱まり、栗がたくさん落ちていて、ああ、秋がやってきたんだなあと、妙にしみじみしたものだ。

本当に長くて、いろいろなことがあったけれど、壊滅的に困ったこともなかったし、怪我も病気もしなかったし、我ながらなかなかいい旅行だったと思う。20歳という節目の夏を、中東に捧げたことが、いつまでも色褪せずに輝き続けることを願うばかりである。