| 7組 木村 増三 |

| 昭和二十年十一月後半から同二十二年十月はじめまでの間、バイカル湖のほぼ西方、シベリア鉄道がエニセイ川の上流と交わる地点の近くにある工業都市クラスノヤルスクおよびその周辺の四カ所の捕虜収容所で生活を送った。 はじめの四か月半ほどはトランスツーリという金鉱山の収容所(指揮班の仕事、炊事班の仕事をした後、金坑での労働に従事)、次の約一か月はチェルナゴールカという炭礦町の収容所(衰弱者と診断されて、食っては寝るだけの休養生活)、次の八か月はアライコフという農村の収容所(水路掘り労働に従事)、次の三か月はふたたびチェルナゴールカの収容所(衰弱者として休養生活)、最後の約半年をクラスノヤルスクの収容所(衰弱者として休養および軽作業の後、製材所での労働、住宅建築の雑役、道路工事、工場建設の基礎工事などに従事)で過した。 そのうち、ここではアライコフの収容所生活のことを書くことにする。ただし、現在では記憶もおぼろであるため、復員直後の昭和二十二年十二月に書きとめた回想記中の該当部分を書き直すという方法をとることとしたい。 昭和二十一年四月の末近く、チェルナゴールカの収容所にいた日本人将校のうち三十数名が突然の出発命令を受けた。わたくしもその中の一人だった。どこへ行くのか全く見当もつかないままに、トラックに載せられ、夜の十一時ごろ出発、暗闇の中を約二時間運ばれた後、収容所らしい囲いの前で降ろされた。 そこは、アライコフという農村の部落から二〜三キロの距離にある収容所で、すでに三百人ほどの日本人捕虜が収容されていた。彼らは、少数の将校のほかは下士官と兵であり、数個の組(将校を組長とする)に分かれて、農業用の水路を掘る作業に従事していた。そこへ、前記の三十数名の将校が新たに入所したわけだが、同じころ、クラスノヤルスクの収容所および森林伐採に従事していた収容所(地名は記憶にない)からも十数名の将校が移されてきて、合わせて約五十名の一組が編成された。これは将校組と呼ばれ、前からあった組は兵隊組と呼ばれた。 ソ連軍の監督将校は、将校組の作業をきびしく監視し、兵隊組を上回る作業成績をあげさせようとした。兵隊組の尻をたたく材料にしようというわけである。五月になっていて、時に寒い日をまじえながらも気候は快適に近いものと感じられたし、将校組の大半は、それまで労働を免れて楽な生活を送り、体力を充分に温存していたから、将校組はソ連将校の督励に応じて、兵隊組よりすぐれた作業成績をあげることにかなりの意欲を示した。 将校組と兵隊組の作業成績競争がしばらく続くうちに、すべての組を通じて疲労が累積するようになり、八月ごろには作業成績がしだいに下がり始めた。この傾向を食い止めようと収容所長およぴ監督将校は作業の監視と督励を一層きびしくした。 作業成績の低下とともに食事も悪くなっていった。それは、水路掘り工事の請負業者が、作業成績のよい時期に捕虜たちに供していた増食をしだいに出し渋るようになり、ついには打ち切りにしたからだ、ということだった。収容所長や監督将校は以前から捕虜の食糧の上前をはねていると聞いていたが、増食が出されている間はまだしも、増食が打ち切りとなってからはその影響が目立つようになった、という事情があったのかもしれない。 水路掘りの作業だけでも過重であるのに、日曜日になると収容所長は捕虜を農場の仕事に駆り出した。作業成績が悪いので収容所の収入が不足だから、日曜も働かせるのだ、という話だった。日本人にとって九月はもう冬の気候であり、十月、十一月と寒さがしだいにきびしくなる中で、捕虜たちの大部分は体力の消耗をつくづく自覚せざるをえなかった。作業成績はさらに低下傾向を始め、十一月ごろには、おそらくノルマの十五%程度だろうと皆で話し合った。十二月になると、作業成果はまったくのゼロとなった。土が固く凍っていて、鶴嘴もシャベルもはじき返されるだけだった。また、その時の防寒服装では道具を握ることができないほどの寒さであった。捕虜たちは作業現場で無為に時間を過すほかはなかった。寒さに耐え凍傷を防ぐために、手袋をした手をさらにポケットに入れ、防寒帽の垂れを締めた中に手拭で頬から鼻・口を被い、足踏みをしたり歩いたり、時には駈足をした。 何よりも悪いことに、十二月から食事の制度が変り、ノルマの八十%未満の成績のときは収容所長の定めた最小限の食事しか与えられず、主食が不足する場合は野菜で代用されるという状況になった。小屋一つない作業現場で寒風に吹きさらされ、時に拾い集めたわずかの枯枝を燃やす以外に暖をとる方法もないままに、規定の時間を過してくる毎日だから、与えられる食事のカロリー量では身体を維持するにも足りなかった。捕虜たちは、めっきりやせ衰えた身体を日本軍の防寒外套に包み、それだけでは寒さに耐えられない者は一枚しか持っていない毛布を腰に巻くなどして、毎朝暗いうちに収容所を出発し、作業現場で無為の時間を過した後、日が落ちて暗くなった道をたどって収容所に帰り着くのだった。 収容所へ帰っても、待っているのは暗くて寒い宿舎だった。食事をとると、すぐに寝るのが普通で、だれもあまり口をきかなかった。話をするときは、日本で食べたおいしいもの、特に甘いものの話が多かった。 だれの発案だったか、十一月の終りごろから(将校組の宿舎ではそのころ将校組は、兵隊組の宿舎から離れた別棟の宿舎に住んでいた)、毎土週日の夕食後に演芸大会を開いた。 これは、ある程度の慰安の効果をあげた。将校組全員がいっしょに楽しむ機会を持ったのは、わずかにこの演芸大会の時だけであった。 他方、口げんかも多かった。申し合わせたように頬がこけ、眼が落ち込んだ者どうしが、いらいらした気持を抑え切れず、つまらぬことからけんか沙汰に及んだ。体力と気力が不足しているため取っ組み合いにはならなかったが、かなり険悪な状況になることもあった。けんかの後は、前にも増して沈んだ空気が支配した。 十二月も終りに近い二十四日と二十五日の両日、アバカンにあるソ連軍の上級機関から軍医が出張してきて、アライコフ収容所の捕虜全員の身体検査を行った。それまで収容所長と監督将校によって無理に健康者扱いされていた実質上の衰弱者が、ここで正当に衰弱者の判定を受けた。将校隊の半数以上は衰弱者と判定され(わたくしもその一人だった)、水路掘り労働を免ぜられた。 この身体検査の結果があまりにひどかったせいだろうか。この収容所は閉鎖されることになった。大晦日には健康者全員がこの収容所を去り、二日遅れて衰弱者全員がチェルナゴールカの収容所に移された。アライコフでのわたくしの捕虜生活はこのようにして終った。 |

|

|

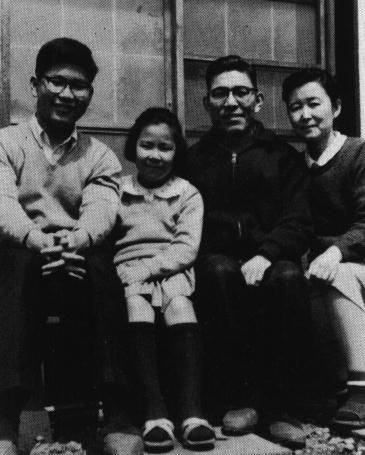

| 卒業25周年記念アルバムより |