一橋の学問を考える会

[橋問叢書 第十七号] 一橋経済研究所の活動と現代経済分析 一橋大学教授・一橋大学経済研究所所長 藤野正三郎

はじめに

「一橋の学問を考える会」というものにお招きをいただきまして大変光栄に存じております。こういう会が開催されるようになったというのには先輩の皆様方の一橋大学における学問水準を高めたいという並み並みならぬ熱意がおありになるということではないかと存じます。非常に感激しておるわけでございます。しかし一歩翻って考えますと、かつての一橋大学の学問水準は他と比べて非常に高かったが、最近は少しおかしいのではないかというような、あるいは御疑念があるといたしますと、現役といたしましては大変恐縮に存ずる次第でございます。私は、父親が商売をやっておりましたので、おまえ商業学校に行けということで商業学校に入りました。商業学校を出てから高商に入ったわけでございますが、当時は経済専門学校というふうに申しておりました。で、高商に入った。そして高商から東京商大へとこういうコースをたどったわけでございまして、一橋大学が商法講習所から出発して商業学校になり高等商業学校になり、そして商科大学になる。そういうコースを追体験したようなかっこうでございますが、そういう商業教育というものを体験いたしますと、そのメリット、デメリットを感ずることがございます。

私は、いま申しましたようなことで簿記、会計は三回やったわけでございます。商業学枚で簿記、会計。また高商に入って簿記、会計。そして商大で簿記、会計。一番簿記、会計について勉強したのは商業から高商に入るときの試験のためでした。当時全国の高商の簿記の入学試験問題を集めた非常に部厚な問題集がございましたが、それを隅から隅まで何回かやる。それで簿記が頭にたたき込まれる。高商に参りますと、どうも少しやさしいなと。それから、さらに商大に入るとまたやさしいかというような感じでございましたが。私は、経済学の考え方というのは簿記の考え方を拡張していくことでえられるように思います。企業がそれぞれ簿記、会計でその取引を処理している。お互いに取引をやっておる。それはお互いの簿記で処理されておる。あるいは家計についても同じようなことが考えられる。そうすると、その簿記、会計の取引を拡大していくと経済の取引というものがわかってくる。それが一つ経済学の研究の出発点になるのではないかと思うわけであります。そういう商業教育というもののメリットは、商業についての基本的なことがたたき込まれて、それから経済学をやる。非常にいい点がございますが、他方いつも心配がある。自分の見方が、専門教育を受けていると非常に片寄っているんではないかという危惧がある。そこで基本的なものに突っ込んでいくということと同時に、その外側、もう少し広い立場で物を見なきゃならないんじゃないかという反省がいつも起こってくる。それは一橋大学の学問の発展というのもそういう形で行われてきているのではないかというふうに考えます。

ただ、しかしその場合に、やはりその出発点といいますか、最初のところのことを忘れて、単に外延的に広がるということ、あるいはただ基礎に広がっていくということだけでは一橋大学の研究のあり方としては都合が悪いのではないか。その出発点をいつも頭に置いて考えていく必要があると思っておるわけでございます。視野が狭いのではないかという反省はいつもやるわけでございますが、そういうときにいま申しましたような出発点を忘れないということが必要だろうと考えております

私、たまたま、先はど御紹介いただきましたように、経済研究所で所長をやっております。経済研究所の活動につきましては、経済研究所に関係された何人かの方がすでにこの 「一橋の学問を考える会」 でお触れになっております。しかし経済研究所全般についてお話になった方はおられないようでございますので、まず最初に経済研究所の活動ということについてお話しさせていただきたいと存じております。

第二は、私の専門ではございませんけれども、どうも日本の経済学者というのは自分自身のことを分析していない。つまりエコノミストの労働市場はどうなっているかということについては、労働経済の研究がたくさんございますけれども、自分自身の労働市場はどうなっているかということは調べられていない。紺屋の白袴でございます。それであるとき若い人と雑談していて、どうやっているんだろう。ひとつだれもやらないなら自分たちでやってみようということでやり始めたことがございます。その分析の結果、一橋大学のエコノミストの全国のエコノミストの中におけるポジションはどういうポジションなのかということもわかってきた。そういう点を第二にお話ししてみたいと思うわけでございます。

第三は、私が研究所で所属しておりますところの研究科目が、現代経済部門の中の現代経済分析ということでございますので、それについて私が考えておりますことをお話し申してみたいというふうに存ずる次第でございます。

一橋経済研究所の活動について

そこで第一の経済研究所の活動ということに入らせていただきたいと存じます。

経済研究所は、御存じかと思いますけれども、上田貞次郎先生が学長であられましたときに、かねて学内に研究所を設置して、内外、特に東亜諸国の経済の理論的、実証的研究を行うことを計画されておられたわけでございます。たまたま、東京海上火災保険会社の各務謙吉(かがみけんきち)社長より、その御逝去に臨んで、このような研究を行うために御遺産の中から五〇万円を東京商科大学に御寄付になったわけでございます。

そこで大学は昭和一五年四月一日に財団法人東京商科大学各務奨学基金を設立して、それから後一○カ年、一カ年あたり五万円の予算で東亜経済研究所を創立するということになりまして、上田学長が初代の所長に就任されました。そういう動きがあったわけでございますけれども、昭和一五年五月に上田学長が病気に倒られました。そこで今度は高瀬先生が学長になられまして、そして二代目の所長に就任されました。高瀬先生のときに、昭和一七年二月五日ですけれども、この研究所が官制の研究所、東亜経済研究所になったわけでございます。また同時に研究所の運営基金五〇〇万円の募金活動が行われまして、その結果当初の予定を超過して六〇〇万円の御寄付をいただいた。そういうものを基金として研究所が運営されていくことになりました。

最初は官制上では定員は、教授、助教授、助手が各五名ずつであったそうでございます。その後戦争になりまして南方諸地域の調査といったようなことも行われたわけでございますが、ここで一つ注意しておきたいことは東亜経済研究所が設立されましたときに、東亜経済調査のための学生、生徒派遣に対する内規というのがございまして、本学学生生徒の中より毎年数名を派遣して、東亜諸国並びに内外地に出張し調査をさせる、実態調査をやろう、こういう考え方があったことでございます。高商時代でも生徒諸君がいろいろ全国各地実態調査をしていた。そういう伝統が一橋にあったということを、私は重要な点として考慮しておきたいと考えます。

それはともかくといたしまして、戦争が終わりまして昭和二一年三月に、勅令一五五号をもって研究所の名称が変更されたわけでございます。従来の東亜経済研究所が経済研究所と名前を変更した。同時に勅令二〇六号をもって、経済研究所の目的は世界各国の経済に関する総合研究、それまでは東亜並びに日本の経済に関する研究ということでございましたのが、世界各国の経済に関する総合研究というふうに変更されました。そして昭和二三年八月には、教授、助教授、助手が二名ずつ増員されまして七・七・七という体制になったわけでございます。更に昭和二四年になりますと新制大学の出発に伴いまして一橋大学経済研究所と称されて、その目的は、日本及び世界の経済の総合研究ということになりました。そして二四年二月には都留重人所長が専任の所長として就任することになりました。

われわれがよく知っておりますのは、その後の研究所の活動でございます。そこでその後の研究所のことについてて申し上げたいと存じます。

お配りしている資料に『経済研究』第三一巻第三号というのがございます。『経済研究』という雑誌は年四回季刊としてわれわれの研究所から出されております。この雑誌が発刊されたのは昭和二五年(一九五〇年)でございます。それから三〇周年ということで記念号を出したわけです。そして同時にそれまでの第一巻から第三〇巻までに載りました研究論文の目録をつくろうということになりまして、その目録をつくったわけでございます。

たまたま私そのとき『経済研究』 の編集主任をやっておりまして、論文の目録をつくりました。それと並びましてこの三〇年間『経済研究』という雑誌にどういう研究が載ったかということをその目録にもとづいて調べまして、それを基調論文として研究所の何人かの人と討論を行った。こういう催しを持ったわ89

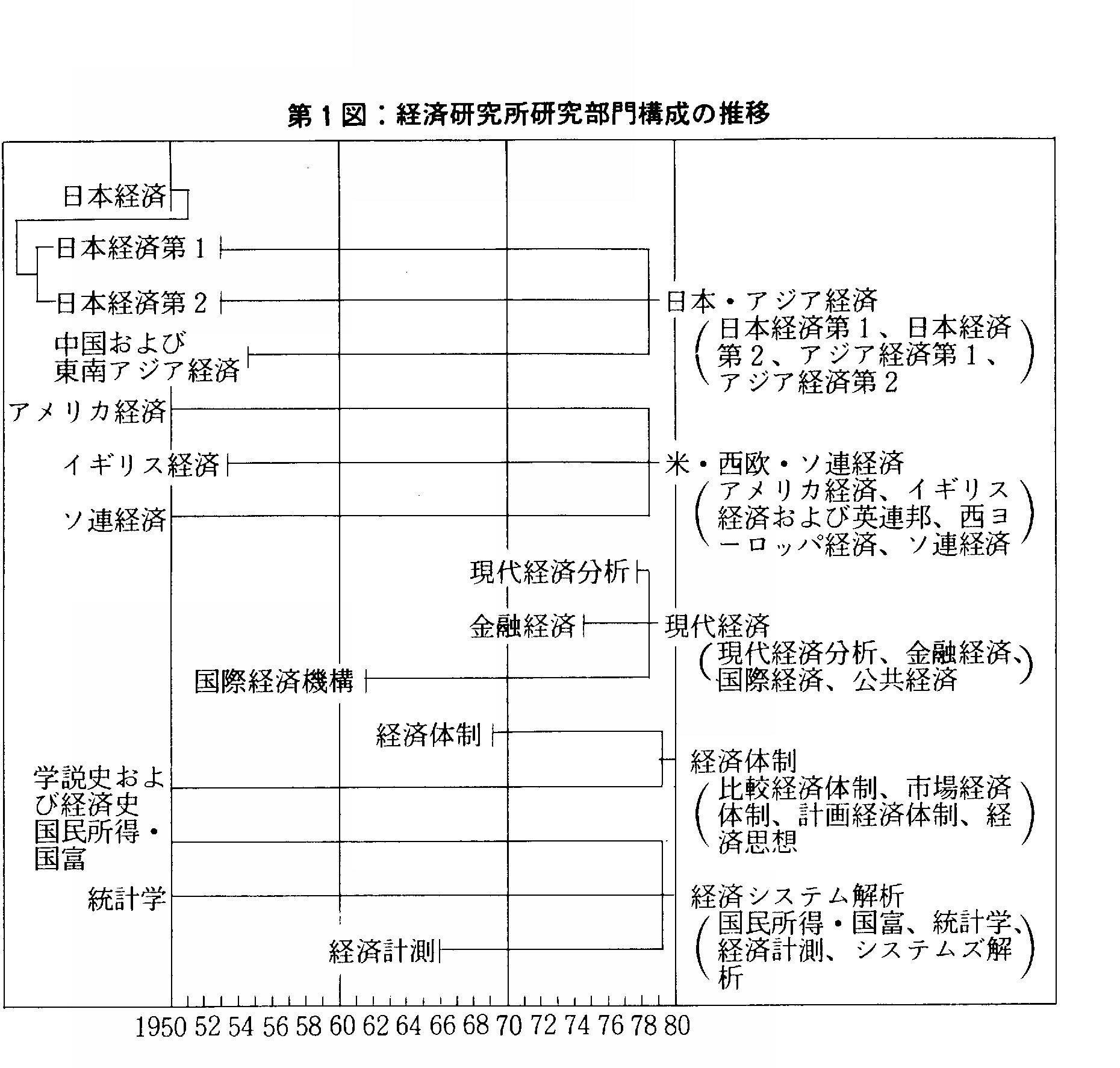

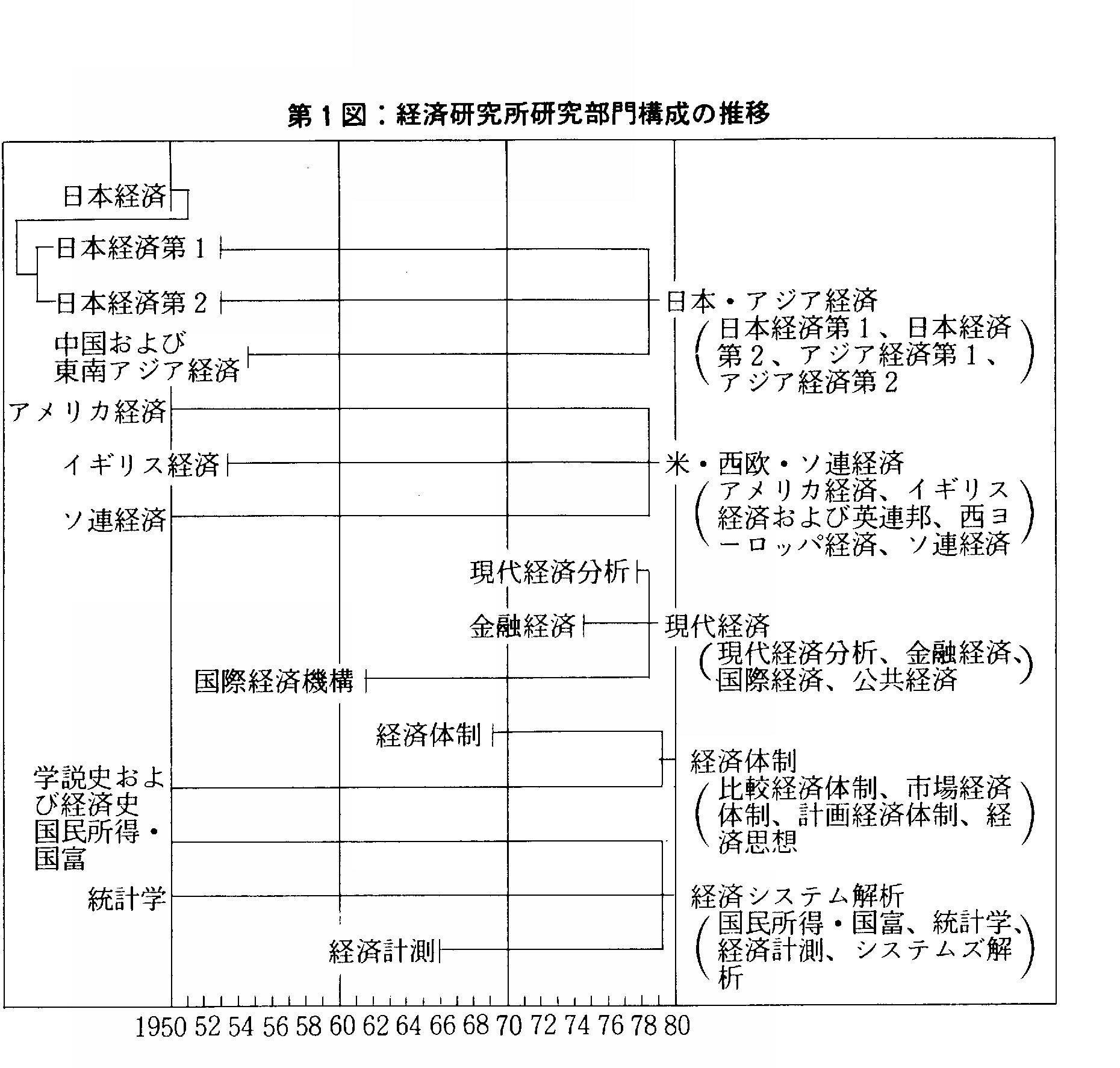

けでございます。その結果がお配りしております資料に出ておるわけでありまが、第1図‥「経済研究所研究部門構成の推移」というのを御覧下さい。

この図を見ていただきますと、研究所の研究部門が時代の流れとともにどういうふうに変わっていったかということがおわかりになっていただけるかと思います。これは昭和二五年(一九五〇年)から始まっておりますが、都留所長が就任した直後からの状況でございます。

最初は、日本経済、アメリカ経済、ソ連経済学説史および経済史、国民所得・国富、統計学という部門がございました。これらの部門の名前はときに変化してまいったわけでございますが、一番新しい名前で申しております。それがやがてその後になりますと、日本経済が第一、第二に分かれる。そしてイギリス経済という部門、あるいは中国および東南アジア経済というような部門、それから、国際経済機構部門、経済計測、経済体制、金融経済。そして私の所属しております現代経済分析というのは昔の形の部門としては一番最後にできて一四部門までなったわけでございます。そして一九七八年から七九年、二ヵ年にわたって、この小部門一四部門を再編成いたしまして五つの大部門に直したわけでございます。その一つとして、右の方に日本・アジア経済と書いてございますが、これには日本経済第一、第二というのとアジア経済第一、第二というのか含まれております。それから、米・西欧・ソ連経済。ここにはアメリカ経済、イギリス経済よび英連邦、西ヨーロッパ経済、ソ連経済というのが含まれております。それから、現代経済。この中には私の所属しております現代経済分析、、金融経済、国際経済、公共経済というのが含まれている。それから、経済体制。これには比較経済体制、市場経済体制、計画経済体制、経済思想というのが含まれている。それから、経済システム解析。これには国民所得・国富、統計学・経済計測・システムズ解析、こういうものが含まれている。

こういう五大部門に現在はなっているということでございます。大きな部門に移りまして、より活動のしやすいように、より共同研究ができるようにというのが一つの眼目でございます。それから小部門の場合には、部門によって形の違うところもございましたけれども、大体、教授一、助教授一、助手一という形であったわけでございます。その小さな部門三つをあわせまして、今度は教授四、助教授二、助手一という形に直したわけでございます。現在定員は、教授が二〇、助教授が5、専任講師が一、助手が五。計三六。これが研究所本体でございます。

それから、研究所には付属の日本経済統計文献セシターというのがございまして、ここに教授一、助教授一、助手二の合計四の教官席が付いております。したがって定員といたしましては全体として四〇名ということになります。

実員はどうかと申しますと、研究所本体では教授が一三、助教授が一〇、講師は一、助手が五、合計二九。それから、センターの教授一、助手二、合計三。したがって研究所全体としては三二名の教官がいるという実員になっております。

この五大部門でどういう研究が行われたかと申しますと、第一は日本経済に関する研究でございます。

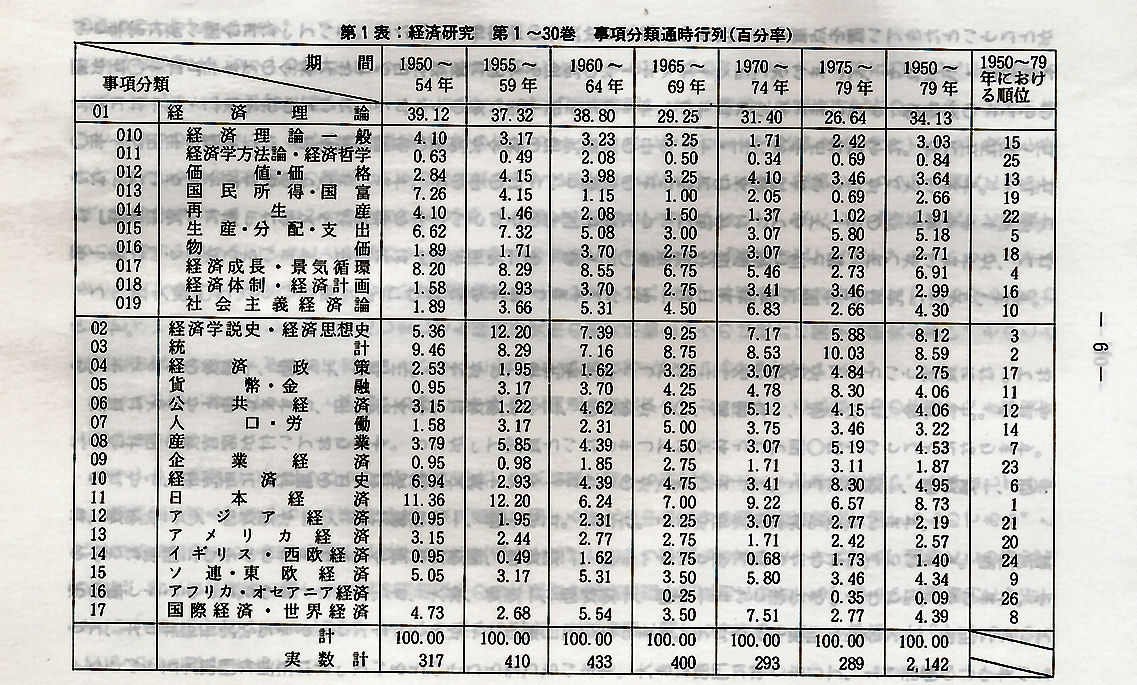

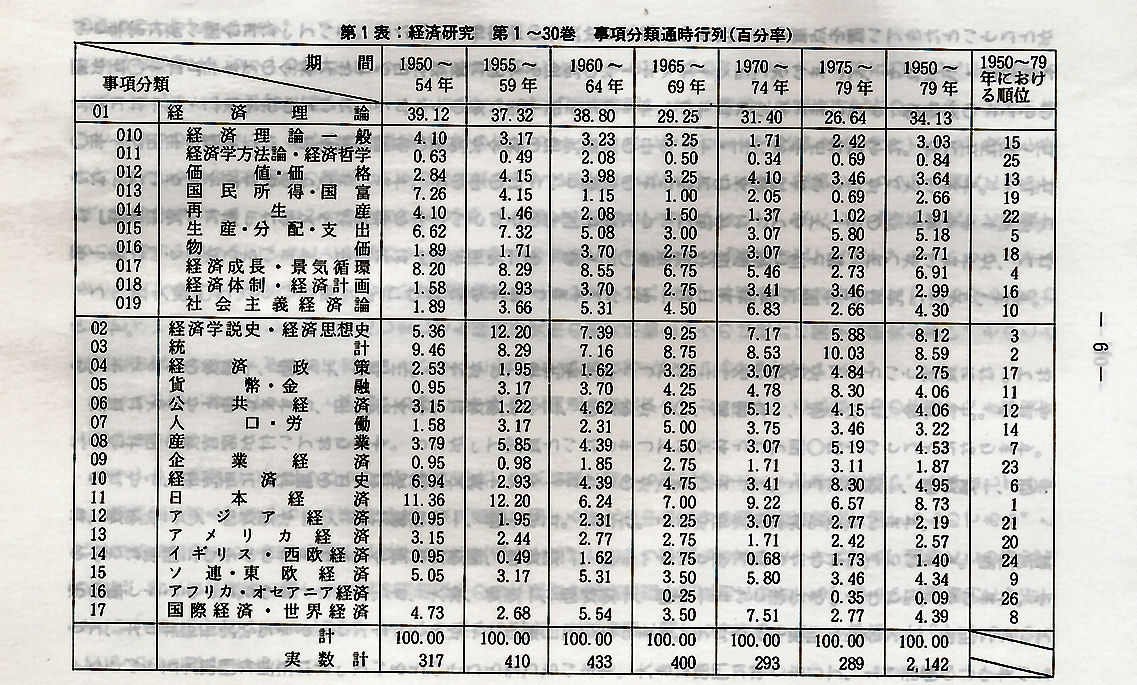

第1表というのがございます。そこには『経済研究』第一巻〜二〇巻事項分類時行列と書いてございますが、これは『経済研究』に載った論文を経済学の中のいろいろの学問分野について色分けしてみて、そのパーセンテージがどぅなっているかを見たものでございます。その中のHという番号のところに日本経済というのがございます。一九五〇年よ四年の期間では、日本経済関係の研究が全体の研究論文の中の11・三六%を占めていた。次に五五年〜五九年には二二・二%を占めていた。それがその後は若干落ちていますいずれにいたしましても一番最後のところの欄が五〇〜七九年までの全体における日本経済に対する研究のパーセンテージでございまして、それが八・七三%という非常に高い割合になっている。したがって研究所の研究が日本経済の研究にその重点を置いてきたということがわかるわけでございます。

それと同時に、もう一つ統計というところを見ていただきますと、それのパーセンテージが五〇〜七九年を通ずると八・五九%という非常に高いウエートを占めている。『経済研究』という雑誌には経済研究所のメンバーだけが書いているものではない。われわれの雑誌は外部の方にもオープンにしております。投稿も受け付けている。投稿を受け付けている社会科学関係の雑誌というのは日本の中では非常にまれでございます。投稿してもらった論文については、いわゆるレフェリーというのを付けまして、その論文を審査してもらいまして、果たして『経済研究』 に掲載するのが適当か否なかということを検討してもらう。その審査にパスしますと『経済研究』に出す。そういうシステムをとっているわけでございます。あるいは依頼論文もございますけれども、外部の方のお書きになったものもあるわけでございます。しかしそれにいたしましても経済研究所の研究活動というのは統計に関する研究が多い。そのことは実証研究のウエートが非常に大きいということを示していると考えてよいわけでございます。

ところが第三番目にウエ1卜が高いものとして学説史関連の研究がきております。これは一つの注目すべき事実だと思います。

もう一つの特徴として見られるのは、経済成長、景気循環に関する研究のウエートが非常に高い。全体としてみますと第四位にある。しかもその経済成長、景気循環に関する研究の中の五分の四は経済成長に関するものである。これは日本も含めまして世界各国が戦後非常に高度成長を遂げたという事実もございますけれども、同時にこの研究所の研究、特に日本経済に関する研究が明治以来の日本経済の成長過程を実証的に分析する、あるいは理論的に分析するということでございましたので、そういう点から成長、景気循環に関する分析のウエートが高くなっているということであると思います。

篠原三代平さんもここでお話しになったときに言及されておりましたが、われわれの研究所の関係者を中心として所外の方の協力をえて『長期経済統計』というものが推計されました。日本の明治以後の百年にわたるいろいろな統計資料、特に国民所得関係、あるいは資本ストック、労働人口などの統計データを推計いたしまして全一四巻の統計資料集として東洋経済新報社から出版されております。そういうものにあらわれておりますように、統計データを使って日本経済の成長分析が行われたということでございます。

それから、地域別の研究で、日本経済関連の研究に次いで高い百分率を持っておりますのはソ連・東欧経済に関連の研究でございまして、これが全体の時間を通じてみますと四・三四%になっている。これは第九位でございます。

こういうものに重点があったわけでございますけれども、そのウエートの動き方というのを時間の流れに従ってみますと、日本経済研究というのは初期の一九五〇年代には二・三六%のウェート、あるいは一二・二六%のウェートを占めていたんですが、それが六〇年代には六・二四、七%というふうに半減して、それから七〇年代前半には九・二二%に上昇した後、再び六・五七%に低落している。時間の経過とともに日本経済研究のウエートは小さくなって、そのほかの分野にどんどん手が伸びていっているということがわかります。

これに対して統計関係の研究は、すべての時間を通じて大体八%から−○%のウエートを維持していて、『経済研究』に掲載される研究の多くは常に実証的であるということを示している。こういう傾向が見られるわけでございます。

そして、一つ非常に注目されますことは、貨幣・金融関係の研究のウエートは、初期のわずかに〇・九五%から一貫して上昇してまいりまして、一九七〇年代後半には八・三〇%という高い水準に到達した。これは『経済研究』に掲載される研究が、初期の実物面重視ないし中心の研究から、次第に貨幣・金融面をも考慮した研究に重点を移しつつある一つの証拠であるように思われます。そして日本の全体の学界の動向としてもそういう傾向があるのではないか。これは一つの注目すべき点だろうと思っております。

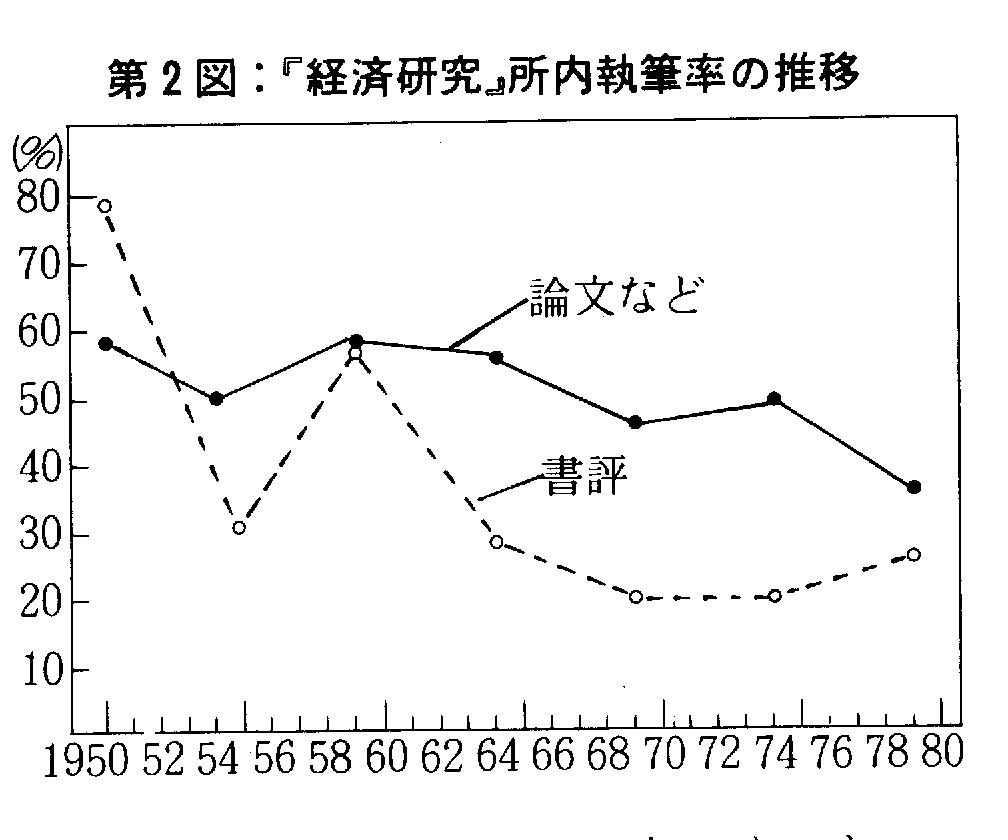

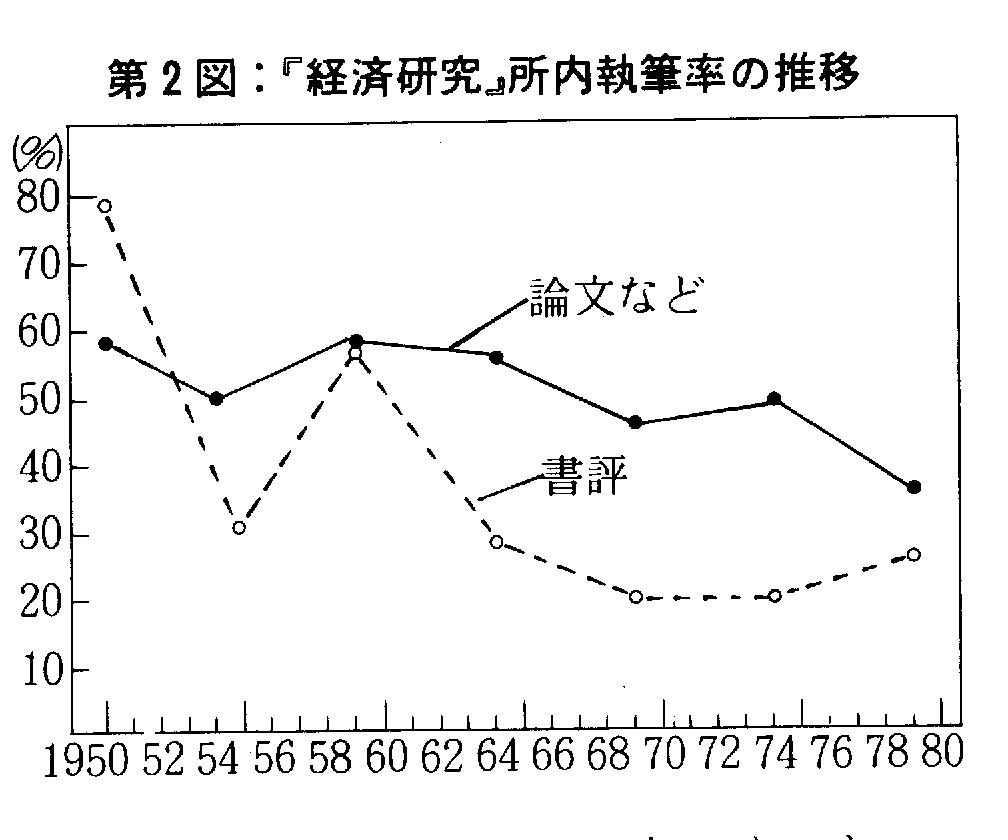

それから、先ほども申しましたけれども、『経済研究』の編集のやり方としては、一九六〇年代後半からだんだんと外部に向けての開放性、外部の人の論文もどんどん載せるという傾向が出てまいったわけでございます。第2図を御覧下さい。それは『経済研究』所内執筆率の推移を示しております。『経済研究』に載っている論文の中で所内の人の書いている割合がどれくらいかというのを年々追っていったものでございます。これは書評については初期は八〇%ぐらいの高さにあったものが、ずっと後には二〇%ぐらいのところまで落ちてきている。論文は初期には六〇%ぐらい所内の人が書いていたんだけれども後の方になってまいりますと四〇%を切っているというような状況ということで、外部の人に書いていただく論文が多くなっている。それだけ開放性が進んでいるということでございます。大体年間一二、三本の投稿がございまして、その半分ぐらいが採用されるというような状況ではないかと思います。

それからもう一つ、開放度という点では単に国内に開放するということだけではなくて、海外への開放ということはどうかということがございます。第2表に 「海外よりの寄稿と欧文での寄稿」というのがございます。各年代

別に外国人の論文などの数がどれくらいか、欧文での執筆者数がどれくらいあるか、そういうのを示しておりますが、欧文での執筆者数の数がだんだん増加している。

| 第2表:海外よりの寄稿と欧文での寄稿

|

| 期 間

| 外国人の論

| 外国人の

| 欧文での諭

| 欧文での

|

| 文などの数

| 執筆者数

| 文などの数

7

| 執筆者数

7

|

| 1950〜54

| 10

| 10

|

| 1955〜59

| 14

| Jd

| 16

| 16

|

| 1960−64

| 3

| 3

| 5

| 7

|

| 1965−69

| 8

| 10

| 8

| 10

|

| 1970〜74

| 9

| 11

| 20

| 23

|

| 1975〜79

| 9

| 9

| 17

| 22

|

それから、経済研究所と学界との関係・あるいは官庁・企業での経済に関する研究との関連はどうかということがございます。これについての一つの象徴的なできごととしては、最初の専任の所長であった都留先生が企画庁の経済白書の第一回執筆者であったということであります。そして経済自書が出されました初めのころには、経済白書が執筆されますと、その執筆者達が研究所に参りましてその白書についての討論会をやる。私もそういう会合に出たことがございますが、二、三回そういう会合が持たれたことがございます。

われわれのやっている仕事では、同じことを繰り返し繰り返しやっていくようなことは非常にむずかしい。あることを始めて一回やったら、いわば一回限りと申しますか、クリエイティブネスということからいくと、何回も同じようなことをやっても学問研究を進歩させたということにならない。だから一回きりである。ところがいろいろの研究で継続的にやらなければならないことがございます。そういうことになってまいりますと、官庁などでやられると人員も予算的にも偏っておりましてそのメンテナンスができやすい。そこで初めにやるのにはいろいろわれわれが御手伝いするということがございますが、それから後になると官庁でずっとやられるというような傾向が見られる。

次に民間の企業での研究との関係はどうか。日本長期信用銀行に竹内宏さんという調査部長がおられますが、その方の発言を私は常に関心を持って庄意しているわけでございます。その方がこういうことを言われておるわけでございます。

「同じテーマについて学者が「調査」すれば、学界では「研究」といい、民間企業の調査部が「研究」すれば「調

査」という。……最近、マクロ経済やミクロ経済の現状分析や見通しについては、官庁や民間の調査機関の活動が目立っている。もちろん、この分野で優れた業績をあげ、尊敬すべき見識を持っている学者は少なくないが、経済学界全体としてみると、民間よりも後れをとっている」 こういう発言をされている。

この発言には非常に聞くべきところが多いわけでございますが、われわれの 『経済研究』には「調査」欄というのがございまして、これは所内で順繰りにみんなが四百字詰め原稿一〇〇枚程度の長いものですが、それを担当するようになっている。民間でやったら「調査」 で大学でやったら「研究」だと、こう言われますが、われわれのところでは調査というのを前からやっているわけでございまして、余り調査とか研究とかこだわらなくてもいいんではないかと思います。いずれにいたしましても、民間の企業でどういうふうに考えられているかということ、それを学問的にどう考えるかということは重要で、それらの研究・調査を大いにクロスさせるというか、交流させるということが必要であろうと考えています。

経済研究所の活動につきましては、そのほか「回顧と展望」というディスカッションをやっておりますので、それをお読みいただければ各大部門でどういうことをやっているかということをおわかりいただけるのではないかと存じますので、それはそのようにさせていただきたいと存じております。

学界における一橋出身者のウエー卜について

時間も余りございませんので第二の問題に移りたいと存じます。学界における一橋出身者のウエートと申しますか、構成比と申しますか、そういったものについてお話し申し上げてみたいと思います。1617

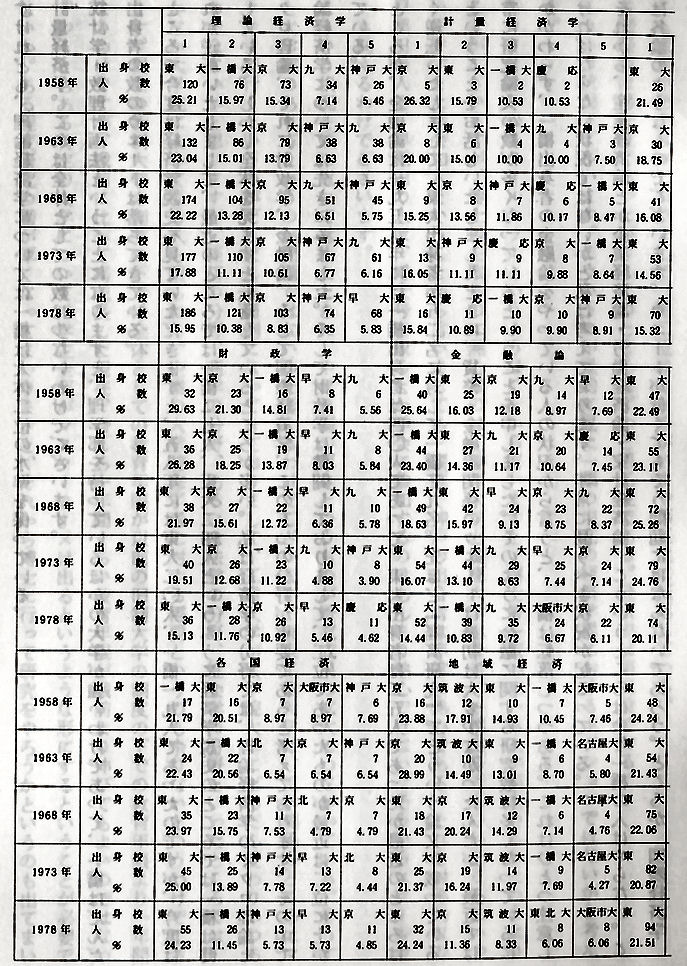

第3表(2) 大学別所属エコノミスト数

『全国大学職員録』というのがございます。これは四年制大学の大学全体について各大学の教員がどういう科目を担当しているかというような記録でございます。その記録を整理いたしまして,一九五八年−一九七八年まで五年おきに二〇年間の各経済関係の研究者の個票のカードをつくってみたわけでございます。それを整理した結果どうなっているか。お配りいたしました「エコノミストの労働市場」ー個票にもとずく分析―を御覧いただきたいと思います。

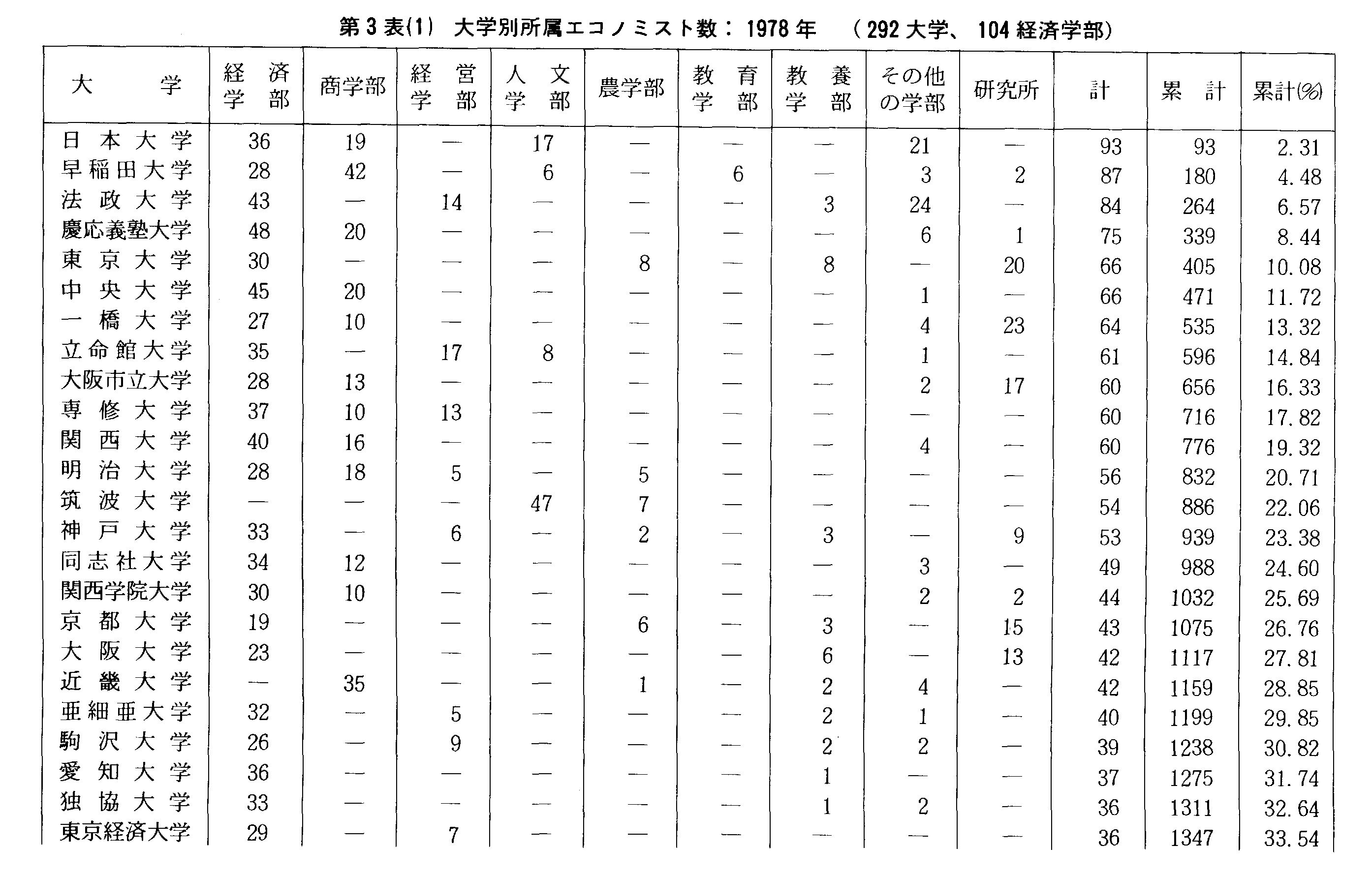

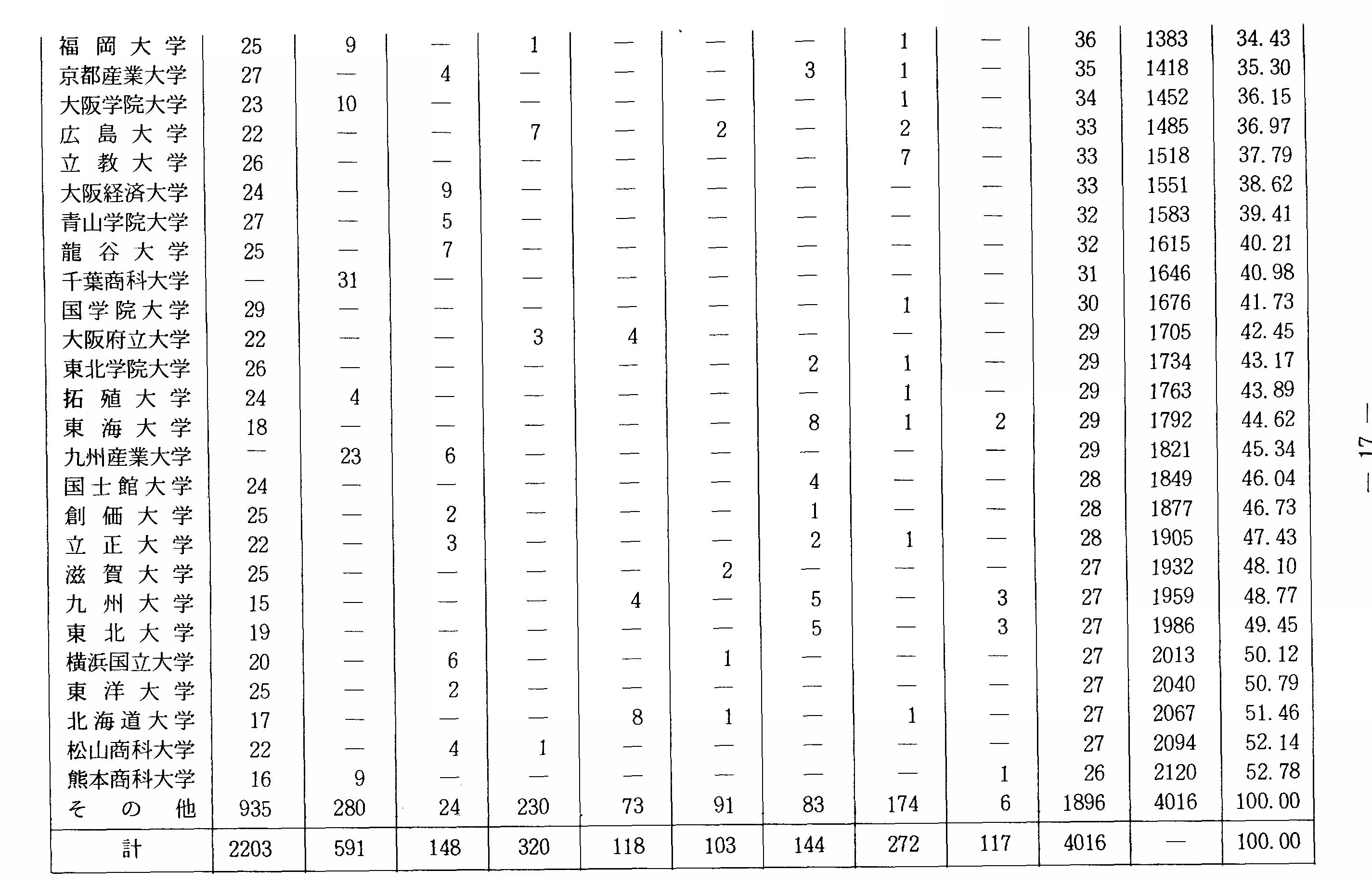

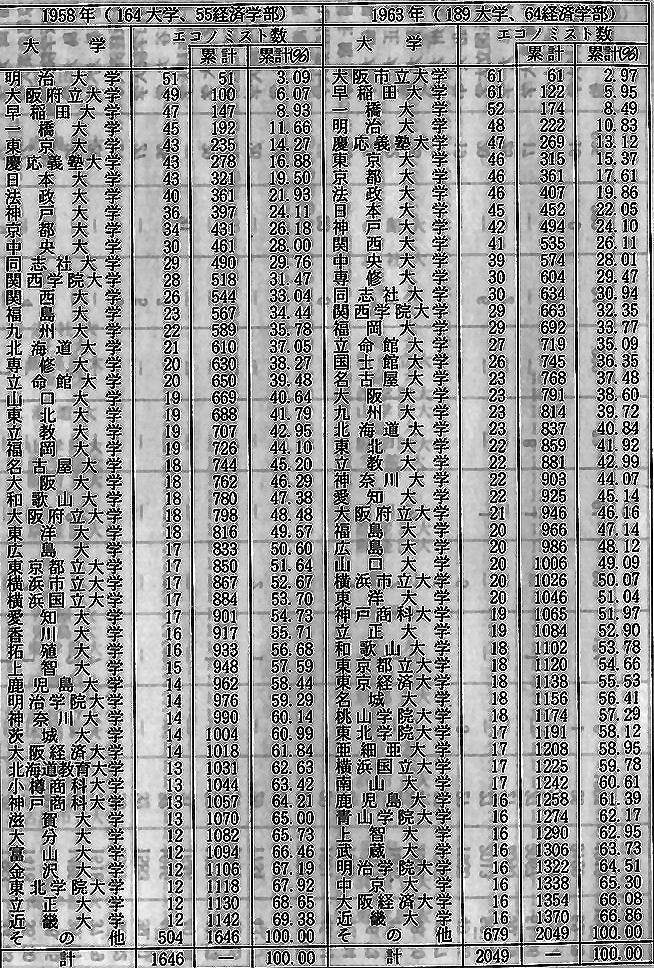

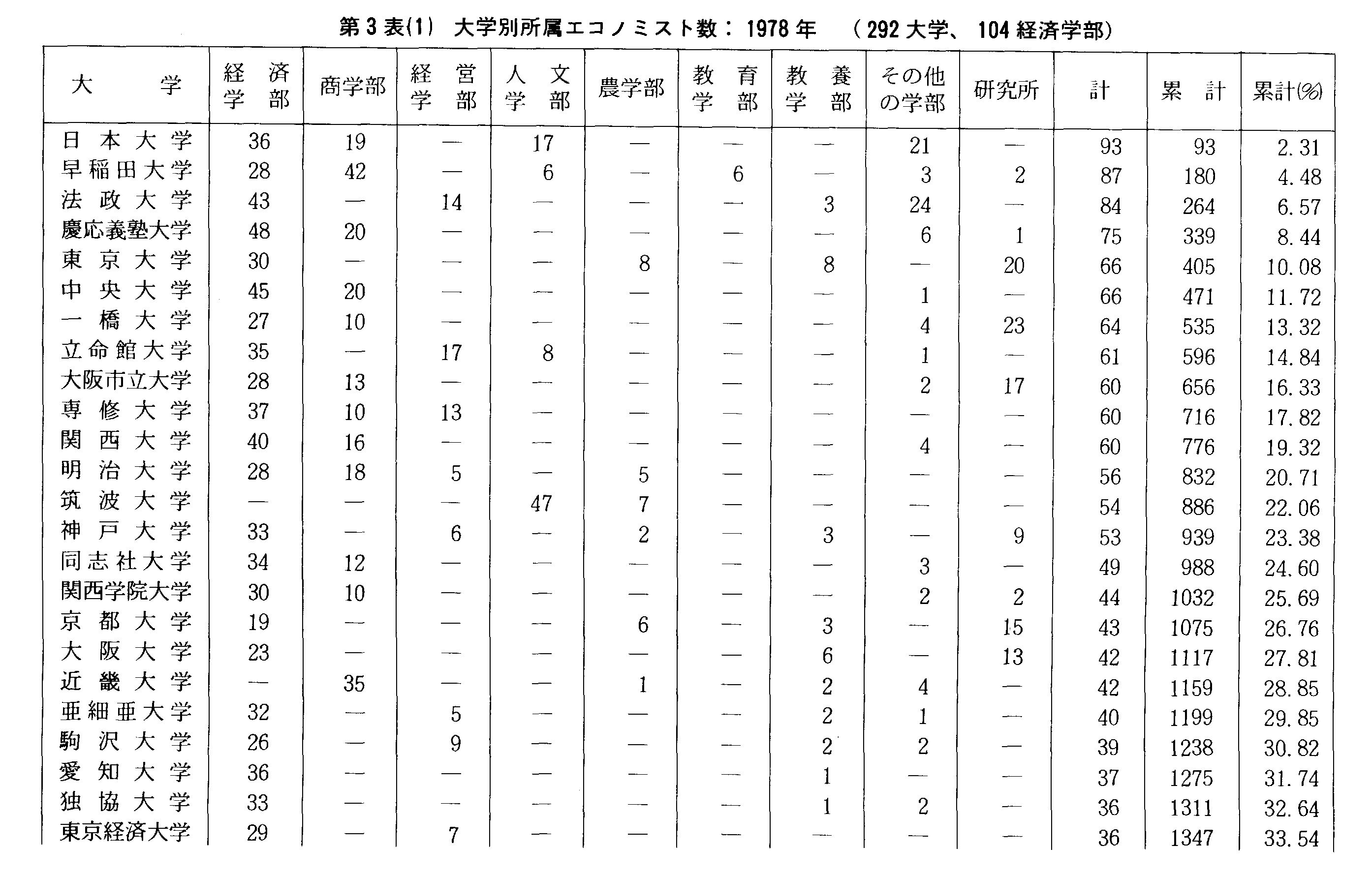

第3表(1)。これは一九七八年における日本の大学別所属のエコノミストの数を示しておるものでございます。二九二大学、一〇四経済学部ございます。秋田経済大学というのがございますが、その大学については過去にさかのぼってデータを取れない点がございまして、落としている。そういう大学がございますけれども、七八年には大体この表に示した状況であったとお考えいただいて結構でございます。

七八年に各大学に所属しているエコノミストの数が何人いるかということを見てみますと、この表の計という欄を見ていただければ、たとえば日本大学には九三人のエコノミストがいる。その次に早稲田が八七人、法政が八四人、慶應が七五人、東京大学が六六人、中央が六六人、一橋が六四人と、こういう各大学での所属エコノミストの数がわかるわけでございます。

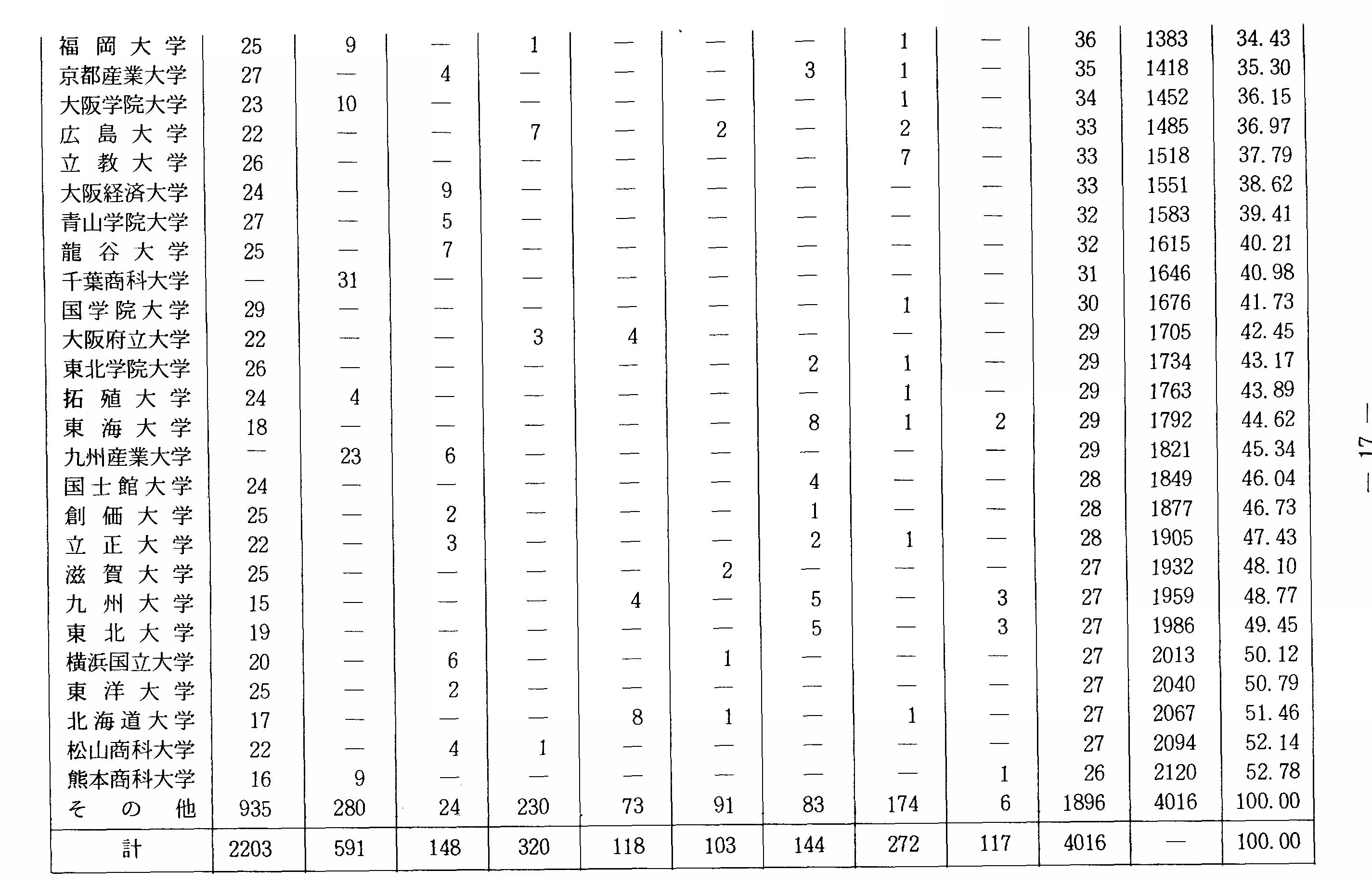

次に第3表(2)を見ていただきますと、いまの表と似たような、但し今度は学部別、研究所別ではなくて総計だけで、五八年、六三年、六八年、七三年の各大学所属エコノミストの数をここで示しております。

この表を全体としてとらえますと次のようになります。一九五八年、私が調査した初めの年でございます。エコノ

ミストは、全国で一六四六人いた。六三年には二〇四九人になりまして、六八年には二七二八人、七三年には三四〇〇人、そして七八年には四〇一六人となったという状況でございます。

その内訳としてどのような大学に所属しているかを見ますと、五八年から七八年にかけて日本大学は、エコノミストは四三人から九三人にふえた。早稲田は四七人から八七人にふえた。法政は四〇人から八四人。慶應義塾は四三人から七五人。中央大学は三〇人から六六人。立命館は二〇人から六一人。専修大学は二〇人から六〇人。関西大学が二六人から六〇人。近畿大学は一二人から四〇人といったように私立大学で急成長をいたしております。そして国公立大学のエコノミスト数の成長というのは概して低成長でございましたが、その中で七三年には二人しかエコノミストがいなかった筑波大学が、七八年には五四人のエコノミストを擁するようになっている。また大阪大学は五八年には一八人であったのが七八年には四二人にエコノミストの数を急成長させたことが目につくわけでございます。

その動きの中で所属エコノミスト数の上位一〇大学の中には、五八年に、大阪市立、一橋、東京、神戸、京都の五国公立大学が入っていたのに、七八年には、東京、一橋、大阪市立の三国公立大学しか入っていない。他はすべて私立大学で占められている。こういう具合いでございまして、そして上位一一位、七八年に一〇位の大学が二校ございますので一一大学といたしますと、一一大学の所属エコノミストが全体に占める割合は、五八年の二八%から七八年には一九・三%に減っている。

学部別に見ると、七八年には経済学部の二二〇三人が一番多くて、商学部は五九一人。人文学部は三二〇人。農学部に一一八人。農学部は農業経済学をやる人が比較的多いわけです。

第3表(2)を御覧いただきますと、どういう大学がエコノミスト数でだんだん上位に上がっていって、どういう大学が相体的に少なくなったかということを御覧いただけるかと思います。

一橋大学は、五八年には四番目で、六三年には三番目になって、六八年にも三番目であったが、七三年、七八年になると七番目に落ちてきたということでございます。

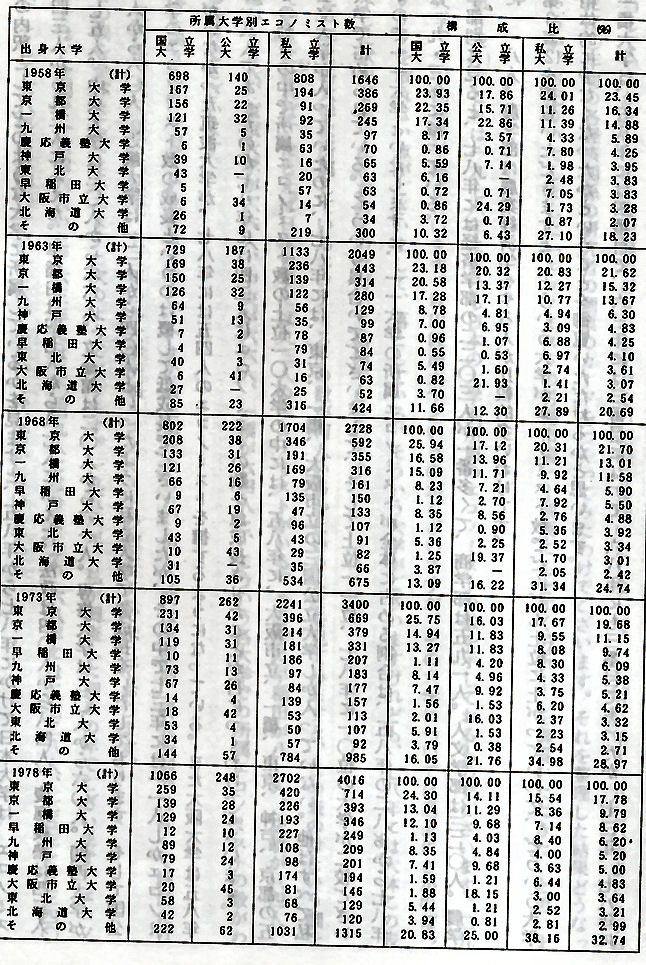

第4表 出身上位10大学の所属大学別エコノミスト数とその構成比

相体的に私立大学のエコノミストが多くなって一橋大学所属のエコノミスト数は落ちている。こういうことでござい

ます。

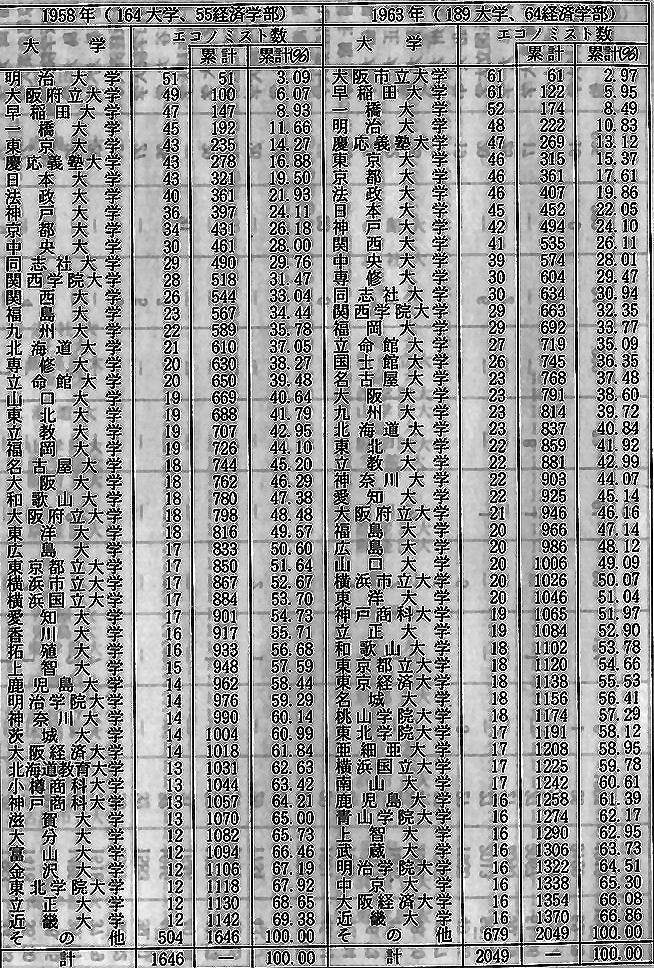

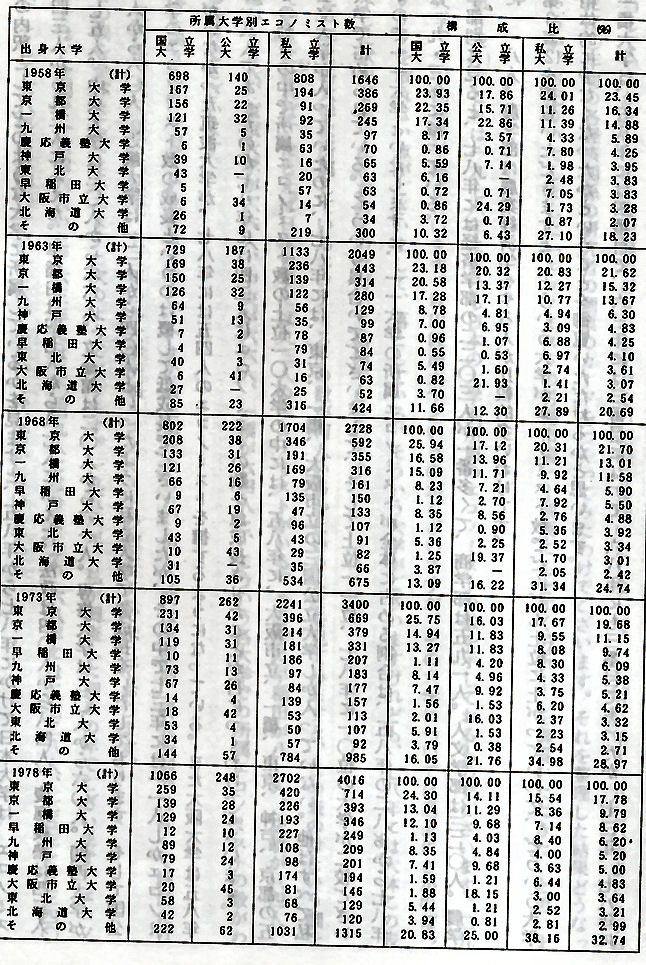

第4表に、出身上位一○大学の所属大学別エコノミスト数とその構成比というのがございますが、いろ

いろな大学に所属しているエコノミストはどこの大学を出た人かということを調べてみたわけですが、それを国立、公立、私立別にと見たわけでございます。その計で見ますと、一九五八年には東京大学出身者が三八六人。京都大学出身者が二六九人。一橋大学出身者が二四五人あったわけですけれども、六三年になりますと、東京大学四四三、京都が三一四、一橋が二八〇と、こういう具合になりまして、大体東京大学は一番多くて、京都、一橋がそれに次いでいる。大体京都と一橋の出身者の数は同じくらいという状況がずっと続いておりますけれども、この三大学の出身者の全体のエコノミストの中に占める割合は、もちろんだんだんと低下していっている。その構成比を見ると、最初、東大出身者が五八年には二三%ばかりあったのが、最近では一七・八%ぐらい。一橋の場合は最初一四・九%くらいであったのが、最近は半分くらいの八・六%ぐらいになっている。

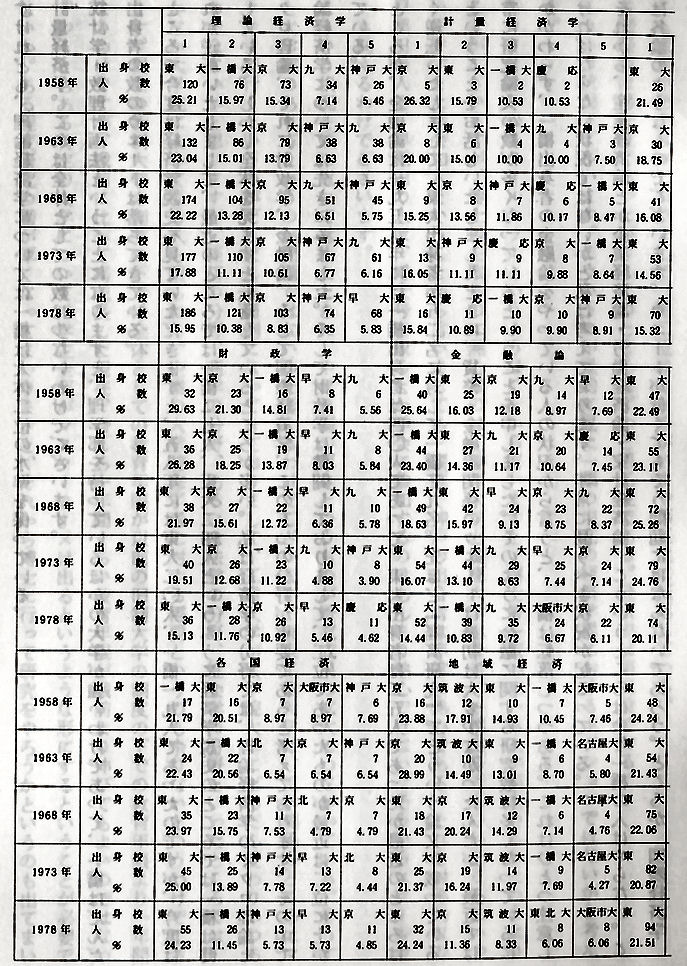

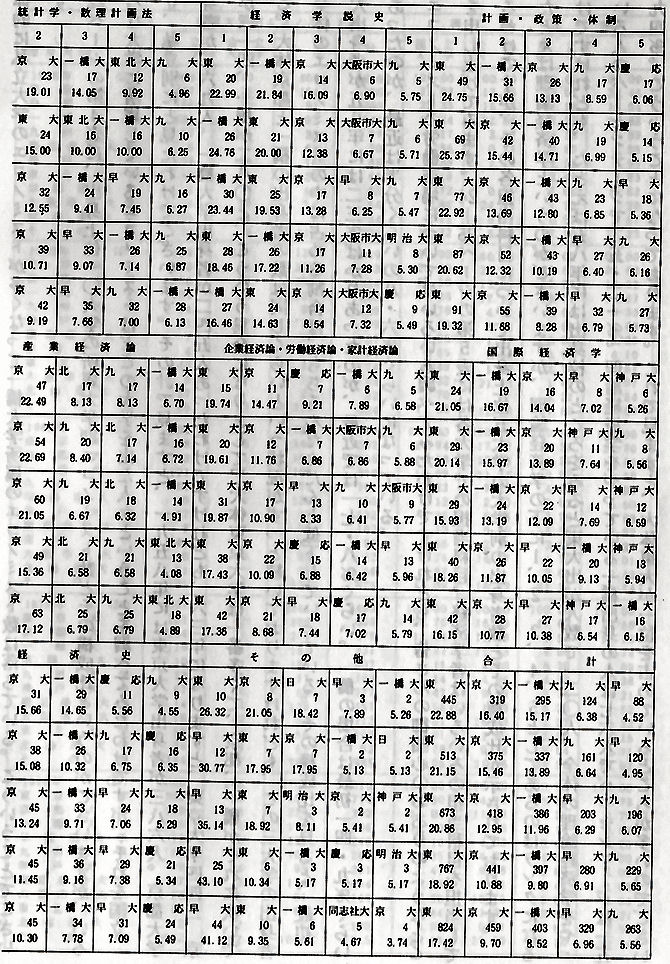

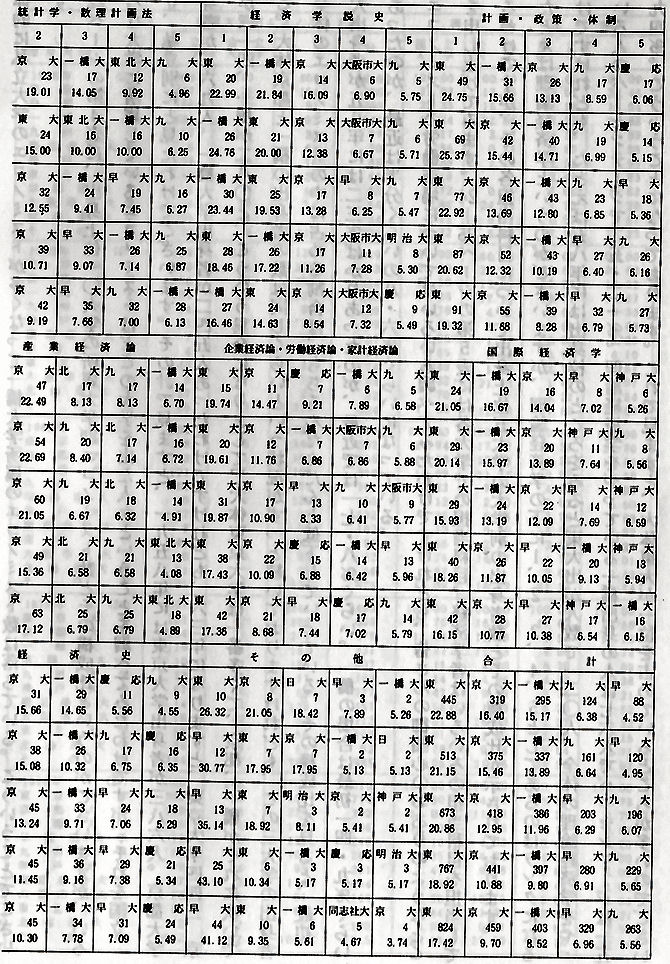

エコノミストの労働市場についてはいろいろ調べてみたわけですけれども、皆さんの御関心のおありのようなところを申し上げてみます。次の第5表には各大学での担当科目、経済学者はいろいろの担当科目を担当しているわけですが、その各担当科目について出身上位五大学の大学別の出身者数とその構成比が示されております。

第5表 (左半頁) 各科目担当者の出身上位5大学別出身者数とその構成比(%)

第5表(右半頁)

たとえば理論経済学というのがございますが、理論経済学の下に1、2、3、4、5としてあるのはランクになる

わけですけれども、たとえば五八年には出身校のところをみると東大出が人数で一二〇人。全体の理論経済学をやっている人のパーセンテージで二五・二一%。理論経済学をやっている一橋出身の人は七六人でパーセンテージは一五・九四%。こういうことになっております。これで見ますと、大体東大が一位を占めているところが多いのでございますけれども、理論経済学については一橋は大体二位の水準を保っている。

計量経済学。これは全体としての数は少ないわけでございます。

統計学・数理計画法ということになりますと・理学部を持っているほかの大学が強いわけであって一橋はだんだん出身者の数のウエートは落ちてきている。

ところで今度は経済学説史を見ていただきますと、五八年には東大二〇人、一橋一九人であったのですが、今度はそれが逆転いたしまして、最近のところでは一橋二七人、東大二四人というふうに経済学説史のところでは一橋は健闘している。しかし全体を見ますと転落しているところが多い。私は経済学の分野では、理論経済学のミクロ理論とマクロ理論、それに財政学、金融論、そして国際経済学、この五つの分野が重要であると考えております。その中で理論経済学については先きにみました。そして財政学は健闘しておりまして、三位であったものが最近は二位に上がっている。

ところが、金融論は一九五八年には一橋出身者は四〇人であって、東大出身者は二五人であったが最近のところは全く逆転いたしまして、東大出身者が五二名に対して一橋三九名。先ほど『経済研究』でどういう論文が載っているかということをお話しいたしましたときに、貨幣・金融論関係のウエートは最初は大変少なかったんだが、最近では非常に研究論文の数が多くなっているということを申しました。そのように金融に関する研究数は多くなっているにもかかわらず、一橋出身者の金融論をやっている人の状況から言うと、一橋は転落しつつある。これはひとつ注意しなければならない状況ではないかと私は考えております。非常に憂うべき状況が起こっている。

それから、産業経済論とか企業経済論・労働経済論・家計経済論。こういうところは余り一橋の人はやらない。これは各論のようなものでございます。ウエートが低くてもそう問題にはならないであろう。ところが、国際経済学。ここも状況が悪くなっておりまして、第二位にいたのがいまや第五位に転落している。

各国経済は第一位であったが、ここのところはずっと第二位である。経済史は第三位でおる。

こういう状況でございます。こういうのが量的に見た一橋の現在の経済学界におけるポジションではないかと考えます。

エコノミストのスクールカラーというようなことから言いますと、博士号を取っている人が何人いるかというようなことがございますが、博士号を取るのに熱心なのは、神戸大学と慶應大学出身者。一橋出身者もいいところにいっています。また学会加入ということから言いましても、慶應、神戸の出身者は非常に熱心である。それと対称的なのは早稲田の人で、早稲田の人は、博士号を取るとか学会に参加するのはあんまり熱心ではない。そういうスクールカラーも伺えるわけでございます。

こういう状況を頭に置いて考えたときに、やはり層の厚さというものが研究成果の拡大につながっている。そうすると大学院のあり方というのが問題ではないかと考えるわけでございます。東京工業大学は、工学関係のところはマスターまで行くというのがだんだんと通例になってきておりまして、工業大学が大学院大学にだんだん変わりつつあるのではないかと思いますが、経済の分野、商学の分野、あるいは法学の分野、社会学の分野といったところでは、なかなか大学院に入ってくる人も限られる。企業の大学院修了者に対する需要というのも余りないというわけでございます。現在の新制大学の制度の下では全体としての教育年限が以前の旧制大学の制度の下での教育年限より一年間少ないわけですが、戦前に比べて高成長した現在、むしろ一年間くらい教育年限が戦前より伸びてもよいのではないか。少くともある特定の大学はついては学生全部がマスターコースは出るというような形にするということが必要ではないか。ある程度研究の層が厚くなってまいりますと、それから博士に行って研究をやろうかというのも出てまいるのではないか。したがってそういうことも必要ではないかと考えております。

経済研究所と大学院並に学部との交流について

それから、大学院ということに関連いたしまして、先はどの研究所の活動に返らせていただきますが、研究所の活動といたしましては、大学院の教育には講義、ゼミとも研究所のメンバーは参加しております。しかし学部の教育にっきましては学部と研究所の交流というのがございまして、研究所のメンバーが非常勤務講師として学部で講義することになっております。いま大体年間三人ぐらい出ております。三人と申しますと、助手を除いたわれわれのメンバーというのは二四、五人でございますが、八年に一遍ぐらいの講義ということになる。八年に一遍ぐらいの講義というのではどうも少な過ぎるのではないか。

教育をやるということは、実は研究にフィードバックしてくる。しゃべっているうちにある考えが浮かんでくると

いうことがございまして、その研究と教育のフィードバックということから考えると、やはり学部に参加する、講義

に参加するということをもう少しウエートをかけてもいいんじゃないか。これは私の個人的な意見でございますが、そう考えております。

それと同時に、われわれは学部のゼミには参加しておりません。東亜経済研究所から新しい体制に変わりました初期のころ、われわれがちょうど学生のころでございましたが、そのころは研究所のセミナー講義というのがございまして、学部の学生を対象にして研究所の皆さんが、講義とセミナーを一緒にしたような形のことをやられていた。私もたまたまその講義を聞いていたという関係で研究所に採用されるというようなことになったわけでございますけれども、研究所の教官も、研究所の研究の学部教育への還元ということから言えば、学部のゼミナールに参加するということが必要ではないか。これはいろいろの面から考えられます。研究と教育のフィードバックという面もございますし、それから、いま申しました研究所での研究の学部への還元ということもございますし、もう一つは後継者の養成。大学院の学生で研究所所属メンバーのゼミに入るのは大体外部の大学から一橋に入ってきた人でございます。内部から大学院に進む人は、大抵学部のときのゼミナールの先生のところに大学院でも入る。したがってわれわれのところには外部から入った人が来るということでございます。しかし内部からの人もやはりわれわれの大学院のゼミナールに来てもらいたい。そして後継者を養成する。そういうことをやらないと研究所自体としては、どうしても外部の方にお願いするということになる。もちろん、インブリーディングといいますか、同族結婚的な状況というのは研究にとって余りプラスではないと思いますので、一橋出身者だけが研究所に入ってくるということが望ましいとは言えませんけれども、しかしやはり一橋出身者も入ってもらいたい。こういう具合にわれわれ考えるわけでございますが、そういった点で考え直すべき点があるのではないかと思っております。

現代経済分析について

第三に、現代経済分析という、私の担当しておりますことに関連したお話をさせていただきたいと思います。

私は経済を研究してまいりますに当たりまして、次のように考えております。クープマンスという学者がおり

まして、アメリカのニューヨークにありますナショナル・ビューロー・オブ・エコノミ1・リサーチという研究所の

研究活動に対して、その研究活動はメジャメント・ウイズアウト・セオリー。理論なき計測であるという批判を投げかけました。そして実証分析をやる場合でも常に理論というものを頑に、メジャメント・ウイズ・セオリーでなければいかんという批判を投げかけたわけでございます。しかしいろいろ実証分析をやる場合に、メジャメント・ウイズアウトではなくて、ウイズ・セオリ一ということが必要であるかと思いますが、同時にセオリー・ウイズ・メジャメント。実証を伴った研究。研究をやるにしても実証、あるいは実態と言ってもいいんですが、実態を常に頭に置いた研究というのがやられる必要があるのではないかと考えます。実証的な研究をやる人も理論的な反省というものを常にやると同時に、理論をやっている人も常に実態はどうなんだということを頭に置いて研究を進めていく。こういうことが重要じゃないかと思うんです。ところがなかなか実際はそういかないで、セオリーとメジャメント、あるいは実能を研究する人といいますか、そういう研究者が二極分解していく傾向がある。これは大変憂うべきことではないかと思います。

先ほど経済研究所の活動について述べましたときに申しませんでしたが、研究所の最初の体制では、研究所のメンバーは、方法的研究と地域的研究のそれぞれを双方やることになっていました。地域研究として、日本経済とかアメリカ経済とかソ連経済をとったとする。方法的研究として、国民所得とか再生産、あるいは統計といった研究をどれかやる。そうすると地域研究と方法的研究のいろいろの組合せができるわけでございますが・最初のころは研究所の所員は、そのどれかの組合せに入っている。つまり日本経済をやりながら所待理論を考えるとか、あるいはソ連経済をやりながら再生産論を考えるとか、つまり方法論と実証というのを組合わせていこうと、こういう形であったわけです。それがだんだん時間がたつとともにそういうことをやらなくなって二つの部門だけに属するという形になってまいりました。それには専業のメリットというのが確かにあると思いますけれども、しかし、地域研究と方法論的研究を組合せるということを形式的にやらないにしても、われわれの研究としてはメジャメントをやる人もやっぱりセオリーを考えなければならんし、そしてセオリーをやる人も実態というものを頭に置かなければならないんじゃないかと、私は考えているわけでございます。

それに関連して、私の属する部門が現代経済分析というわけでございますが、私はこれをこういうふうに理解している。

一つは、現代経済分析とはコンテンポラリー・エコノミクスである。現代経済学と申しましょうか。現代の経済分

析である。と同時に、現代経済分析とはアナリセス・オブ・ザ・コンテンポラリー・エコノミー。現代経済の分析で

ある。こういう二方面のことをやるのが現代経済分析であると考えておるわけです。二つをクロスさせてやっていきたいということで、私自身といたしましては、理論的な勉強をすると同時にいつも実態的な動き、特に、日本経済の動きはどうなっているかということに非常に重大な関心を持って研究を進めておるわけでございます。

その研究の大きな項目として、先ほどちょっと御紹介いただきましたけれども、1つは、ケインズ経済学の再構築というのがございます。これは貨幣経済に即して経済を見るということでございます。貨幣経済というのは私の考えでは、物を買うのはやさしいが売るのはむずかしい。貨幣が王様でございまして、貨幣は威張っていて、貨幣を投げ出せば、物は直ちに投げ出した人の手元に届くが、今度はその物を出して貨幣を得る、つまり物を売るということは大変むずかしい。買うのは素人でも容易にできる。しかし売るのはむずかしいから専門家、玄人が売手となる。それが貨幣経済の特徴であると考えます。それを一番基本にして経済分析を進めなければならんと私は考えているわけでございますが、そうするといろいろのことがわかってくるわけです。

ケインズ経済学というのは、需要に応じて生産が行われるという考え方。あるいは労働に需要があるから雇用ができる、したがって需要がないときには失業者が出るという考え方ですが、その考え方は、貨幣経済の上に立脚して考えられている。そういう面があると思います。最近、ケインズの経済学に対する批判がいろいろ行われておりますけれども、私は、一面の真理というのはケインズ経済学にあると考えますけれども、ケインズ経済学の前提の満たされないときにはまた別の考え方をしなければならない。われわれはーつのとらわれた見方をしてはならないのであって、経済学というのはなかなかむずかしい学問だと思います。実証というようなことを申しましたけれども、実証というのは非常にむずかしゅうございます。私は最近あるところで、座談会の後で笑い話で言ったことでございますが、経済学を始めて三十年になるけれども、このごろだんだん経済学をやるのがいやになってきた。なぜかというと、自分の考え方を実証するといいましても、経済における実証というのは非常にむずかしゅうございます。またすぐ反対論もそれに適合したようなデータを持ってくるということで、なかなか実証を進めることがむずかしゅうございます。

それにいたしましても、固定した考えでなくていろいろ複眼的にものを見ていくということが経済学をやっていく

上に必要だろうと思っております。貨幣経済に関する考え方、あるいはケインズ経済学の再構築という問題と、それから数量説にも一面の真理があるというふうに思っておりますので、それを組み合わせていくということを考えております。

それから、最近、経済学が危しくなっているのではないかと言われておりますけれども、経済学が危しくなっているのではなくて、世界経済全体が危しくなっているわけでございまして、オイル・ショックによって起こっている新しい現象を考えるということが新しい理論を切り開いていく道になるのではないか。そういう具合に考えておるわけです。

実は、今年度と昨年度で科学研究費をもらいまして、資金市場と銀行行動について研究をやったわけでございますこれまでわれわれ銀行行動の理論といったものを頭で考えて、そしてデータをいろいろいじくるということをやっていたんです。しかし非常に反省いたしまして、いろいろの地域の信用金庫、相互銀行、地方銀行、都市銀行に伺わせていただき、銀行は実際にどのように行動しているかを聞取り調査させていただきました。これには、ここにおいでの西川先輩の所属されている日銀の、最近では金融研究所となりましたけれども、そちらの方からいろいろ御紹介いただくといったような御配慮をいただいたわけでございます。

それでいろいろ銀行をお訪ねして、こういう問題はどういうふうにお考えになっているか、どういう具合いに対処されているかということを実態調査をさせていただいた。そういう実態調査に基づいて理論的に考えてみる。そういうことをやりたい。これは単に銀行、金融関係だけではなくて、一般の企業についてもそういうことがやられると、われわれ経済学を研究する者にとって好ましい結果が出てくるんじゃないかと思います。ただ企業の場合、いろいろ多岐にわたりますので非常にむずかしい点もあるかと思いますが、そういう実態調査をやるということが必要ではないか。そして理論的に考えていく。その間のフィードバックするということが重要だろう。それから、景気の動きといったものについて実際界の方はどうお考えになっているか。われわれの見方はこうだが実際界の方はどう考えているか。そういう研究会といいますか、相互交流というようなことをやることも、私のやっております現代経済分析というのを進めていく上に当たって重要なことではないかと考えます。できればそういうこともいろいろ教えていただければと考えているわけでございます。

大変いろいろつまらないことを申しましたけれども「一橋経済研究所の活動と現代経済分析」と題しまして私の考えておりますことを申し述べさせていただきました。

御清聴どうもありがとうございました。

― 了 ―

[質 疑 応 答]

一 潜在成長力についてご説明願えませんか。

藤野 企画庁、通産省、大蔵省並びに建設省にそれぞれ見方の相違があるが、それは客観的に見るより、各省の立場によってどういう成長率をとったら自分に都合がよいか、という考えが先行しているような印象を持っている。通産省は五%といっているが、その根拠は労働生産性の成長率が四%弱、人口の成長率が一%強、その合計で五%というわけである。労働、エネルギー 資本設備の間に代替関係があり、青写真の段階(工場を作る前の段階)ではそれぞれの組合わせは色々考えられる。しかし一度作ってしまうと、設備と人間が一定に結びついて、代替関係はスムースに動かなくなる。そうすると前記の生産の三つの要素のどれかのうち、相対的に少いものがボトル・ネックになる。例えば四〇年代前等のように人手不足の時には、労働量が成長の制約になる。その場合には通産省が考えているようなやり方で見ていってもよいが、四八年オイル・ショックの頃は有効求人倍率は二に近いところにあったものが、今は〇・五八−〇・五九に落ちており、人手不足の時代からそうでない状況に入っている。従って労働が生産の制約になっているとは思えないので、通産省のような見方は取り得ない。一方エネルギーに関しては、石油は若干ダブついており、価格は下り気味であり、石油危機の結果価格は高くなったが量的制約にはなっていない。

資本設備は、現在操業度が一〇〇%を割っており、一見余っているように見えるが、オイル・ショックの結果、使うにも使えなくなったものが遊んでいる。これを除いて考えてみると、形式的に一〇〇あるものが実質的には七〇しか使えないという状態であり、現在は資本設備が制約になっていると見る。これを頭において潜在成長力を考えなければならない。従って貯蓄率と潜在的生産能力を増加させるために、どれだけの投資を必要とするかという必要資本係数との関係から潜在成長力を見ると、三・三〜三・九ではないかと思われる。企画庁、大蔵省、建設省は生産函数によるアプローチを取っているが、代替できる期間即ち五年間位をベースにして二〇年間の動きを見るような時はそれでよいが、現在の四〜五年先を見るという時は、三・三〜三・九%位と見てよいと思う。生産函数による場合、技術進歩率をどう見るかによって違ってくるわけだが、その場合それぞれの省の立場が反映されているように思われる。

そして現在日本経済は、上記三・三〜三・九%の中で比較的天井に近いところにいると見ている。

(昭和五十八年二月八日収録)

藤野 正三郎 一九二七年(昭和二年)福岡県北九州市に生れる

一九五一年(昭和二六年)東京商科大学(現一橋大学)卒業

一九六五年(昭和四〇年)経済学博士

現在一橋大学教授、一橋大学経済研究所所長

主 要 著 書 『日本の景気循環一循環的発展過程の理論的・統計的・歴史約分析』勁草書房、

一九六五年

『経済成長と財政金融政策L(共編)勁草書房、一九六七年

『日本の経済成長』(共編)日本経済新聞社、一九六七年

『富の構造』(編著)日本経済新聞社、一九六九年

『所得と物価の基礎理論』創文社、一九七二年

『所得理論』東洋経済新報社、一九七三年

『価格理論』東洋経済新報社、一九七五年

『現代経済とインフレーション』日本経済新聞社、一九七五年

『長期経済統計』第十一巻繊維工業)(共著)東洋経済新報社、一九七九年