�m����p�����\�n�ꋴ�̊w����l������@�@

�@�@�@�����ɂ����鐭�}�Ɗ����̖����@�@�ꋴ��w�o�ϊw�������E�t���}���ْ��@���@���O

�@�@�͂��߂�

��قnj�Љ�������܂����悤�ɁA�O��͈ꋴ�����w�̓`���Ƃ������ƂŁA�䓡����搶�ȗ��̈ꋴ�����w�̓����ɂ��Č���������Ă��������܂������A����͂���܂�����ŁA���܂����g�̍l�����͂ǂ��ȂƂ�����˗��ł��������̂ŁA�`���I�ȃe�[�}�ł���܂����A�܂����}�̕��X�Ƃ������̕��X�����ƁA���������ł��Ȃ��̂ł���܂����A�����̏�ʼn���̂悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă���܂����̂ŁA����𒆐S�ɂ��Ȃ��獡��̈ꋴ�����w�̎p�𑽏��`���Ă݂����Ǝv���Ă���܂��B

�@�@�@�����w�ɂ�����䓡�搶�̍l�����Ǝ��̗���

�O��̈䓡����搶�̍l�����̗v�_���A�ȒP�Ȑ}�������ďЉ���Ē����܂��ƁA�����ɐ��{�̌o��ƁA�d�ł̑傫�����Ƃ�A�c���Ɍo��̎Љ�I���p�A�Ȃ�тɑd�ł̎Љ�I�]���𑪂���̂Ƃ��܂��B

�o��̏��Ȃ��Ƃ��ɂ͎Љ�I���p����������ǂ��A�o������Ȃ�ɂ��������Ă���Ɍ��E�I�ɂ͌��p���������Ă����B����ɑ��đd�ł̕��́A���߂̂����͂�����Ǖ��S�����Ȃ����A�����Ȃ��Ă�

��Αd�Ŏx���̋]���͌��E�I�ɑ��債�Ă����B�䓡�搶�̊w���ɂ��A�o��̌��p���͂́A�����w�����グ��͈͂Ɋ܂߂�ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ��ꂽ���ł���܂��B

�@�R����Ɏg���ׂ����A�����Ɏg���ׂ����A�Љ�S�̂ɂƂ��Ă̌��p�͂ǂ��炪�傫�����A�����̂��Ƃ͍����w�������ƍ������̍��Ɛ����グ��ׂ����Ƃł���B�����w�́A����o����ɂn�l�ʂŌ��܂����Ȃ�A���̂n�l�ʂ̌o����܂��Ȃ����߂ɂǂ������ېł̕��@�����邩�A�Љ�S�̂ɂƂ��Ă̋]�����Ȃ�ׂ��������ېŕ��@�Ōo����܂��Ȃ��ɂ́A�����ɂ��ׂ������l����B�����w�̎��̍�������̖�����͂���ł���B�����w������Ɉ䓡�搶���A�����w�Ƃ����͖̂����Ȋw�ł���A�Ƃ������Ƃ��悭����������Ă���܂����B�V�����Ƃ�_���邱�Ƃ́A���������荂���ړI���ۑ�Ƃ��鍑�Ɛ���ɏ���ׂ��ł���A��������͂������������₩�ɖ����I�Ȗ����A���Ȃ킿���߂�ꂽ�o��������ɂ��Ă܂��Ȃ����A�ǂ������ېŕ��@�ł܂��Ȃ����A�������������Ɏ~�܂�ׂ��ł���A�Ƃ����̂��A�䓡�搶�̂��l���ł������B�����������l���̒�ɂ́A�䓡�搶�Ɠ��̔��Ɍ����ȍ����w���@�_������A�����Ƃ͋����l���o�ςł���A�Ƃ������m�́A�䓡�w����[�I�ɓ����Â���T�O�K�肪�������B

�@���̈䓡�w���ɑ��鎄�̗���́A�ȉ��̒ʂ�ł���B�����o�ς̒��ō����̐�߂�傫�����ǂ�ǂ�傫���Ȃ��Ă���B�f�m�o�̂R�O���߂�����������Ŏ��������Ղ���B���̂��炢�ɍ����̐�߂��d���傫���Ȃ����ꍇ�ɂ́A����̐��{����������ړI�Ɏg�����Ƃɂ���Đ�����Љ�I���p�ƁA���̋����������x�������Ƃɂ�鑼���̎Љ�I�]���A���̗��ʂ𑍍��I�Ɍ��āA�����̋K�͂��ǂ��ōœK�ɂȂ�̂��Ƃ����悤�ɁA�o��ʂƉېŖʂ̗���������ׂȂ��瓯���I�ɁA����ׂ��œK�ȍ����K�͂��l���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B���͂��̂悤�ȈӖ��ł̍����o�ςɂ����鎑�����p�̌������Ƃ������Ƃ܂Ŗ����L���čl���Ă݂����Ƃ����₩�Ɋ�]���Ă��܂��B

�@�@�@�\�Z����̎���\�����Ɛ��}

�@����ł́A�킪���̐��{�\�Z�����肷��d�g�݂̒��ŁA�o�ϓI�ɂ���ׂ����{�\�Z�̎p�A���邢�͂���ׂ��o��̎g�����A����ׂ��d�ł̎��������肷��d�g�݂����邾�낤���B���p�Ƌ]���Ƃ̔�r������o�ϓI���͂Ƀ}�b�`�������{�\�Z�Ґ��̃��J�j�Y������̑��݂��邾�낤���B�o�ϓI�Ɍ��čœK�ȗ\�Z�����߂�ׂ����ƌo�ϗ��_�Ɋ�Â��Ď咣�����Ƃ��Ă��A�ʂ����Č����̐��{�\�Z�����肷��v���Z�X������̒��ɁA���̂悤�Ȏd�g�݂��{���ɂƂƂ̂��Ă��邾�낤���B�܂��A���{�\�Z�����߂����̐l�X�̍l�����̒��ɁA�o�ϓI�ȕ��͂ɕʂ��ė\�Z�̒��g�����߂Ă����l������̑��݂���̂��낤���A�Ƃ����悤�ȋ^�₩��A���傤�̃e�[�}�ł���u�����ɂ����鐭�}�Ɗ����̖����v���v�������̂ł���܂��B�\�Z�����肵�Ă����ꍇ�̎���ł���l�X���A�ǂ������ړI�������A�ǂ��������@�ŗ\�Z����ɎQ�悵�Ă���̂ł��낤���B

�@�@�@�s���w��̊����̕]�����Ɋ����Ɛ��}�̊W

�@���������e�[�}�����Ȃ��ɂ͎��͂܂��\���Ȓm���ƌo�����������킹�Ă��Ȃ����Ƃ�����܂��̂ŁA���o�Ȃ̑�ς��o���̐[�����X����̂�����������肽���Ǝv���܂����A���Ȃ�ɂ܂����������ł͂���܂����A�s���w�A���邢�͐����w�ł́A�����A���}�Ƃ������̂��ǂ��]�����Ă��邩�Ƃ����˂炢�ŁA�s���w�̕����ɓ������Ă݂܂����B��ꒅ��Ƃ��āA�s���w�̎x�z�I�w���ƕ]����Ă��铌����w�̒Ґ��������̒����w���{�������̌����x���Ђ��Ƃ����݂܂����B���{�̍s���w�E�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����Ǝv���邱�̒Ҏ��̊w���œ��{�̊��������ǂ̂悤�Ȕ��W�ߒ����o�Ă������Ƃ����܂��ƁA���{�̊������̔��W�͎O�i�K�ɕ�������B

�@���i�K�́A�܂��ɐꐧ�N�吧�̂��ǂɂ����銯���ł���B�킪���̏ꍇ�ł���A�����@�̓V�c���̂��Ƃɂ����銯���Ɖ]���܂��傤�B���̏ꍇ�̊����́A�l���ɗD�z�����ςȃG���[�g�ӎ��������Ă���l���ɑ��ČN�Ղ���A�V�c�̌��Ђ̂��ƂŐl�����Ј�����悤�ȑԓx�������Ă���A���������V�����Ƃ�w�����Ă���Ƃ����v���C�h�������Ă����B�������A���̓����̊����̐g���͔��ɕۏႳ��Ă����B�V�c�̊����Ƃ������Ƃɂ���āA���̐g���Ȃ�i�ނ͂ق��̐��͂ɂ���ĊȒP�ɂ͓�������Ȃ��B�Ⴆ�A���}�Ƃ��̉����Őg�����s����ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B��������̓Ɨ��������`������A���������ۏႳ�ꂽ�g���̏�ŁA��ꂱ���͓��{��w�����Ƃ����G���[�g�ӎ��������čs������A����𗠕Ԃ��܂��ƁA�����ɑ��Ă͍����I�ȑԓx�������Ă����B���{�Ɍ��炸�O���̏ꍇ�ł����������ꐧ�N�厞��̊������A���W�i�K�̑��ɂ����邱�Ƃ��ł���B

�@���ꂪ���i�K�ł́A������s���v�����s���A�o�ϓI�ɂ͎��{��`�����W���A�����I�ɂ͋c��吭�����m������A�s���K���������I�ɂ������͂����Ɏ���������̊������A���i�K�ɂ���B���̑��i�K�ɂ�����u���W�����I�c����`�̂��Ƃɂ����銯���Ƃ����̂́A�܂��Ɏs���ɑ��ĕ�d����p�u���b�N�E�T�[�o���g�ł���B�s���Љ�̗��v�ɕ�d����������������̂��A���̑��i�K�̊����ł���B

�@�����đ�O�i�K�́A�s���Љ�̂��̂̒��ɊK���Η��Ƃ��A�_���Ɠs�s�̑Η����X�̗��Q�̑Η����������A���̎s���K�������̑����A�����₷�邽�߂̍s�����͂��V�����v������Ă�������̊����ł���B�s���K�������̑����₷��s�����͂��������V���������������҂����B���ꂪ��O�i�K�̊����̎p�ł���B

�@�ȉ��̂悤�ɒҎ������������������̔��W�i�K�ɓ��Ă͂߂Č����ƁA���{�̐�O�̊����͑��i�K�̓V�c�����̊����ł���Ɩ��炩�ɓ����Â����邪�A���i�K�̃p�u���b�N�E�T�[�o���g�̎��オ�Ȃ������Ƃ����̂��傫�ȓ����ł���B�C�M���X�ł́A�������̑��i�K���C�M���X�Љ�̒��ɔ��ɂ�������ƍ��t�����ƌ������Ƃ��ł��܂����A�킪���̏ꍇ�ɂ́A���i�K�����ɋH���ŁA���i�K���炷����O�i�K�ɓ����Ă��܂����B���B���όギ�炢�̎p���O�i�K�Ə̂��Ă���̂ł���܂����A�h�C�c�̃i�`�X�E�h�C�c���ł����l�ɑ��i�K�������đ�O�i�K�̊������o�ꂵ���ƌ�����B���̂��ߑ��i�K�ɂ�����G���[�g�����ӎ������̂܂܌���ɂ܂Ŏ�������邱�ƂɂȂ����Ɠ����Â�����B���V���@�̂��Ƃɂ����āA�������Ƃ����̂͌��l�ł���ƌ����Ă���܂����A�����̒��Ɍ��l�Ƃ����ӎ����{���ɍ��t���Ȃ��܂܂ɑ�O�i�K�̌���ɋy��ł��Ă���B�����Ċ����Ƃ������̂��A���������ӎ��̒��Ő���̎哱������i�K�����O�i�K�Ɉ��������Ă��Ă���B�������������̓Ɛ�I�ȍs�����͂��x���Ă������͉̂����B���̈�́A�V�c���ł������B���̓V�c�����p�~�A�V���@�̂��Ƃŕ�����Ɋ����̍s�����͂��x�����̂́A�A������̌R�ł������B�V�c�ɂ�����Đ�̌R���A��ΓI�Ȍ��Ђ������ē��{�����ɌN�Ղ���B���������̉��ŁA��̌R�Ɠ��{�����̊Ԃ��Ȃ����̂��܂��Ɋ����ł������B�����̍���c���́A��̌R�̃}�b�J�@�T�[�i�ߕ��ɂقƂ�Nj߂Â��Ȃ������ƌ����Ă���B�p��̂���ׂ�銯�������̊Ԃ��Ȃ����B��̌R�̌��Ђ̂��ƂɊ����������ɑ��Ďx�z�I�Ȓn�ʂ��������B���Ђ̌��V�c�����̌R�ɕς�����B������x������̂Ƃ��āA���{�̍����̒��ɂ͊����Ƃ����̂͌����A�����I�ȑ��݂ł���Ƃ����ӎ����������B�Ƃ��낪���}���Ƃ����̂́A�����ɑ��肷����A�D�܂����炴��l�X���Ƃ����]�����A�����̊Ԃɂ������B����ɑ������͒����I�ȗ���ō����̗��v���l���Ă����Ƃ����M�������̒��ɂ������B

�@�������͂����߂�������̗��R�Ƃ��āA���ΓI�ɐ��}���s���\�͂��\�������Ă��Ȃ��������Ƃ���������B���}�̖��\�͂�������ɂ��邪�̂ɁA�����������Ƃ̂Ȃ��ׂ��d���ɂ܂ʼn�������B�\�Z�Ƃ��@�������߂����Ƃ����s����̂������̖����ł���ׂ��Ȃ̂ɁA���肻�̂��̂܂Ŋ������s�������͂������Ă����B���̂悤�ȈӖ����e��\�����邽�߂ɁA�s���w�ł́u�s�����Ɓv�Ƃ����T�O���g���Ă��܂��B�d�v�Ȑ���̌`���ߒ��ɂ����Ă��������x�z�I�Ȓn�ʂ��������̐����A�u�s�����Ɓv�Ə̂��A���{�̏ꍇ�ɂ��̂��Ƃ����Ă͂܂�Ƃ����̂��s���w�҂̊Ԃ̎x�z�I�ȍl���ł������B

�@����ɑ��āA�ŋߑ�����v�Ƃ������s��w�������A���̎x�z�I�����ɑ��ĐV���Ȍ����\���Ă��܂��B���Z���N����Z���N�ɂ����Ď����J���t�H���j�A��w�o�[�N���[�ɂ����Ƃ��A�����������܂��ܓ��n�ɂ���A���X�c�_�������ł��B���̑�����v���̒����w�����{�̊������x�́A�Ґ������̎x�z�I�w���ɑ��Ĕ��_���Ă���ƍl�����܂��B�������ɂ��A���Ȃ��Ƃ���O�̊����͊m���ɍs�����ƓI�Ȋ�����������������Ȃ����A���V���@�̂��Ƃɂ����銯���́A����قNj��͂ł͂Ȃ��B�ނ��됭���ɏ]�����Ă��闧�ꂪ�A��㊯���̎p�ł���B���V���@�̂��Ƃɂ����ẮA������`�����鐭�}�����Ƃ��哱����{���Ă���B���������ӂ��Ɏx�z�I�w���ɒ��킵���̂ł��邪�A���̐V����������W�J���邽�߂ɁA�������͒��������̃G���[�g�����Ə̂����l�X�ɃA���P�[�g�������s�Ȃ��Ă���B���̒������ڂɂ́A�����̒n�ʂ��ǂ��v���Ƃ��A�����ƂƊ����Ƃǂ������哱���������Ă��邩�A�Ƃ����̂�����B�����������ڂɂ��ăA���P�[�g�������������ʂɂ��A���������̃G���[�g�����Ə̂���钆�ł��R�c���Ƃ������ے��N���X�ł͊����������V�����Ƃ�_���A�킪�������v�ɂ��������Ĉ��������Ă������S���͂ł���A����ꂱ�������ȗ���œ��{�̏�����^���ɍl���Ă���Ƃ����������܂��c���Ă���B�Ƃ��낪���������g�b�v�̋ǒ��A�����N���X�ɂȂ�ƁA�����ɏ]�������n�ʂɂ��邱�Ƃ�F�߂���Ȃ��A�Ƃ����悤�Ɉӎ����ω����Ă���B

���̂悤�ȃA���P�[�m�����܂�����ŁA��قnj������悤�ȑ������̌����ɂȂ����̂ł��邪�A����𗠏����邩�̂悤�ɁA�����Ẳh�����銯���̒n�ʂ����}�����Ƃɂ���Ď\�H����Ă��Ă���Ƃ����ӎ����A��芯���̊Ԃɂ����킶��ƐZ�����Ă��Ă���B�Ⴆ�匴�p�����͍ˋC�����^�̑呠�Ȏ�芯���ł��������A�����̒n�ʂ̒ቺ�ɑ��ĕs��������A�呠�Ȃ����߂č�ʑ�w�ɋߊ��������Ă���B���̌�A�呠�Ȃɕ��A�����悤�ł���܂����A�匴�p���������ł͂Ȃ��A���ݐ����ƂɂȂ��Ă���`��O�������������ӗ�̈�ƌ�����ł��傤�B

�@�����̗�́A����ɐ���̎哱�͂��������琭���ƂɈڂ���邠����ƍl�����邪�A�匴���̌����̂ɂ́A���̊����Ɛ肪����Ă������Ƃ��A�d�v�ł���B����܂ōs����̌o���Ȃ�m���͊��������ׂēƐ�I�Ɏ����Ă����B����䂦�ɓK�Ȗ@���Ȃ萭������邱�Ƃ��ł����B�Ƃ��낪���̊����Ɛ�I�ȏ��̓Ɛ萫������ɕ���Ă����B�Ƃ������Ƃ́A���}���ɂ������������~�ς���Ă����A�Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B

�@�����͈�ʓI�ɑ�c�m�搶���������܂葸�h���Ă��Ȃ������B�����Ƃ͎��s�͂ɕx�݁A�I���ɂ͋�������ǂ��A�C���e���W�F���X�Ɍ����Ă���ƒ��߂Ă����̂���ʓI�ȕ]���������Ǝv���邪�A���̕]�������߂�K�v������قǐ��}�̓����ɂ���ƌo���Ȃ���Ȃ肪�~�ς���Ă��Ă���B���̋�̓I�Ȍ��ʂƂ��Đ�������������[�������̐����\�͂����サ�Ă��Ă���B

�@�d�Ő���̏ꍇ�ł��A�����Ă͐��{�̐Ő�������d�Ő�������߂�̂ɒ��S�I�Ȗ������ʂ����Ă����̂ł��邪�A�ŋ߂ł͂��̐��{�Ő�������ȑO�ɁA�����}�̐Ő�������d�Ő���̎�v���ɂ��Ď����I�ɐ�Ɍ��肵�Ă��܂��B���t������b�̉��ɂ��鐭�{�Ő�������́A�����}�����߂����Ƃ���ǂ��I�Ɍ��肷�邩�̈�ۂ�^���Ă���B

���������Ƃ�������Ă��A�����}����������A���邢�͎����}�Ő�������Ƃ������̂��A���I�Ȓm��������ɏW�ς��������邱�Ƃ��m����B�ނ��덑��c���̕�������̋c�����C�ψ���A���邢�͓}���̐���������ɒ����ԏ������邱�Ƃɂ���āA����|�X�g�ɒZ���Ԃ������܂�Ȃ��G���[�m�����ȏ�ɖL�x�ȍs����̒m����~����Ƃ�����

�Ƃ������ɔ������Ă����B�����ɂ܂��A�����o�̒��Ɋ����̂n�a�������Ă��āA����炪�~�ς����m���������}�ɒ����������Ƃ��A�����}�̐������Ĕ\�͂����߂�̂ɖ𗧂����B�\�Z�Ăɂ���@���Ăɂ���A�܂������}�̐������ʂ��Ȃ����Ƃɂ͏d�v�Ȍ��肪�قƂ�ǂł��Ȃ��B�܂�������ɍ������A���̂n�j���������ŏ��߂ċ�̓I�Ȗ@���Ă̍쐬�ɂ����邱�Ƃ��ł���B�����}����Α����������Ă��钆�ŁA�����}���̌��肪�����I�ɍ���̌���ƂȂ�B���ʂ��猾���ƁA����R�c���`�[�����Ă���B�s���{�Ǝ����}�̊Ԃł̗�������������ƁA�����I�ɂ͐���Ȃ�\�Z�̒��g�����肵�Ă��܂��B���̌�̍���ł͌`���I�Ƃ�������R�c���s����B�\�Z�ψ���Ȃǂ̐R�c��ʂ��Ă��A�قƂ�ǏC���ł��Ȃ����炢�ɐ��{���Ă������}�̒������o�Čł܂��Ă���B���{��A�����}�̃A���T���I�Ȕ�����A����̖����I�����ɂ��锚�e�錾�Ő��l�̊S���������Ƃ������ד��I�Ș_�c���A��}���̂Ƃ�R��ł���B���̂悤�ȍ���R�c�̌`�[���́A�t�Ɍ����ƁA���ꂾ�������}�̐���͂������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B�ŋ߁A���̎����}�̐�Α������͂ɕω������ꂽ�B��㔪�O�N�A��N�̑I���̌��ʁA���Ȃ莩���}���͂���ނ����B�Ƃ������Ƃ́A��}�ɂ������ɋ߂Â��\��������Ă����B��}�ɂ������~������Ă������Ƃ��Ӗ�����B�����}��Α����̂��Ƃł́A��}��������撣���Ă������ɂ͂��Ȃ�������߂̊������������B

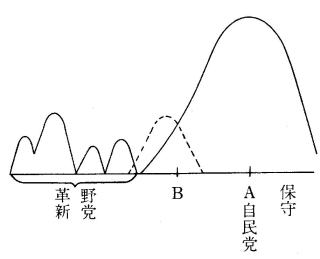

�@�Ƃ��낪�A���̑O�̑I�������肩��A���Ȃ��}�������}�ɐڋ߂��Ă����B���������������ȒP�Ȑ}�Ŏ����Ώ�}�̂悤�ɂȂ�B�}�̉E����ێ�I�ȗ���A�������v�V�I�ȗ���Ƃ���B�s�[�N�̍����Ŏx���Ґ��̑召�������B�����}�x���҂��������т��Ă���B�����}�̐����I����̒��S���`�_�Ƃ���ƁA��}�̕��͂��̂`�_����͂邩�ɗ���Ă���B�^�}�����}�Ɩ�}���C�f�I���M�[�I�ȑΗ������āA�܍����]�n�̂Ȃ����炢�ɗ���Ă���B���������ď��X�����}�ɕs��������������l�ł��݂�Ȏ����}�̕��Ɉ����t�����Ă����B���������ꂩ�̖�}���a�_�̗�����Ƃ�Ƃ���A�_���Ŏ������x���҂��W�ߓ��邩���m��Ȃ����A��}�͂��̂悤�ɑË��I������Ƃ�Ȃ������B���ꂪ�����}�̐�Α������x���Ă��������\��������킵�Ă���Ǝv���܂��B�Ƃ��낪�ŋ߂͖�}���͂����Ȃ�ێ�̕��ɕ��݊�낤�Ƃ���C�z������������B���I�ȃC�f�I���M�[�̑Η��ő������́A���������������̂��鐭����f���邱�Ƃɂ���Ď����}���ɕ��݊���Ă���B��������Ƃ��ꂩ��́A�����钆�Ԑ��͓I�Ȑ��}�������}��H���Ȃ���䓪���Ă���\�����o�Ă���̂ł͂Ȃ����B������}�����̂悤�Ɍ����H�����Ƃ��Ă���A�����}�̐�Α����P�Ɛ��������̉\��������ɏ������Ȃ��Ă���B�t�Ɍ����ƘA�������I�ȍ\�z�̒n�Ղ��L�����Ă���̂ł͂Ȃ����B���̂悤�Ȑ����̉��Ŋ����͂����ɑΉ����邩�B���܂܂Ŋ����͎����}�����ɍ������A�����}�̂n�j�����悩�������A���x�͖�}�̕��܂ō������A��}�̗����܂łƂ���邱�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B�P�Ɛ��}�ł͂Ȃ��������}�Ɋ����͑Ή����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂾ���S�̓I�Ɍ����A���}���m�̑������������Ȃ�Ɠ����ɁA���}�S�̂̊����ɑ��鈳�͂������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�@�@�@�o�ϊw�ɂ�鐭�}�Ɗ����̍s���l���̉�

�@�ȏ�A�s���w�̕��������߂ɓ��܂�����Ő��}�Ɗ����Ƃ̐��͊W�����Ă����̂ł��邪�A�o�ϊw�̕��ł͐��}�Ƃ��������ǂ̂悤�ɂƂ炦�Ă��邩�B�o�ϊw�́A����ړI���ŏ��̔�p�ŒB������A���邢�͈��̔�p�ōő�̌��ʂ������邱�Ƃ������Ƃ��čs�������ƁA�ƌv��Ώۂɂ��Ă���̂ł��邪�A�ŋ߂̌o�ϊw�͊����Ƃ����}�̍s�����o�ϊw�̕���Ő������悤�Ƃ��Ă���B�����A���}�̖����A�s���w�A�����w�̓Ɛ�I�̈�ɗ��߂��A�o�ϊw����

�����}�A�����̍s������荞��ŕ��͂��Ă݂悤�Ƃ��铮�����o�Ă��Ă���B���̂����������p����ƁA�܂��A���\�j�[�E�_�E���Y�́w�����`�̌o�ϗ��_�x�iEconomic

theory of democracy�j�ɂ��A���}�Ƃ������̂͑O�q�����V�c���̂��Ƃɂ����銯�����l���Ă����悤�ɓV�����ƂƂ������̗��v��Nj����悤�Ɩڎw���Ă���̂ł͂Ȃ��A�����I�ȗ��v�A���Ȃ킿���K�I�����Ƃ��A���͂Ƃ��A���_�Ƃ������߂鑭���ԓI�~�]�Ɋ�Â��čs�����Ă���l�X�̏W���ł���ƋK�肵�Ă���B���̐��}�����K�I�Ȏ����Ƃ��Љ�I�����A�����I���͂��l�������i�Ƃ��āA�l�����[���ő剻����悤�ɐ����g�ݏグ�Ă����B�_�E���Y�ɂ�鐭�}�s���̓��@�Â��́A�����҂̐��}�����Ƃ���݂�A�P���ŁA�ւ������������̂ł��邩���m��Ȃ����A�����I�������_�ɁA�s�����͂������̂Ɖ]����ł��낤�B

�@���ɁA�o�[�W�j�A��w�����_�Ɋ������Ă����W�F�[���X�E�u�L���i���@�iJames Buchanan�j�@�̒����w�Ԏ��̒��̖����`�x�@�iDemocracy

���� ���������������j�@�@���Љ�����B�{���͉����ւ̊����X�Ŕ��ɂ悭�ǂ܂�A�w�Ԏ��̐����o�ϊw�x�Ƒ肵�����{�����o�Ă���B�����ł̋c�_�̃|�C���g�́A���}�������l���̍ŏI�ړI��B�����邽�߂ɂ͔�o�ϓI�Ȑ���𗧂āA�o�ϓI�ɂ͐������Ȃ��咣�������ē��[�҂ɃA�s�[������Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿���}�����Ƃ́A"something

for nothing"�ł��邩�̂悤�ɑI�����ɖ��ĕ[�W�߂�����B"something for nothing"�͌o�ϓI�ɂ͐��藧�����Ȃ��l�����ł���B�Ȃ��̃R�X�g������Ȃ��łȂɂ���������Ƃ������Ƃ́A�o�ς������A�����I�v���݂̂f�������咣�ł���B�����̗L������O��o�ϐ��E�ł́A�Ȃɂ��isomething�j�邽�߂ɂ͑��̂Ȃɂ����]���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����։v�邽�߂ɂ͂Ȃ�炩�̋]���Ƃ���p��˂Ȃ�Ȃ��B���̂悤�Ȍo�ς̘_�������Đ��}�����Ƃ�"something

for nothing"�����ł��낢��Ȃ��̂�������A�����͂Ȃ��̕��S�����Ȃ��ŁA�N���͂悭�Ȃ邵�A��Â͂����ɂȂ邵�A����������ɂȂ�ƌ�������̂悤�Ȗ����đI������ނ낤�Ƃ���B���̂��Ƃ������`���Ƃ�Ԏ����Ƃɒǂ�����ł����v�ȗ��R�ł���A�ƃu�L���i���͒ɗ�ɐ��}�����Ƃ̔�o�ϓI�ȍs����ᔻ���Ă���B

�@�����s�����o�ϊw�I�ɐ����������̂Ƃ��āA������A�j�X�J�[�l���i�m���������������CW.�`�D�j�̂�����Љ�Ă݂�B

����ɂ��A�����͂Ȃ�ׂ��傫�ȗ\�Z����낤�Ƃ���B�傫�ȗ\�Z�����A���������̌����͋����Ȃ邵�A���������̌o�ϓI�Ȓn�ʂ����܂邩��ł���B�ł��邾���傫�ȗ\�Z����邱�Ƃ́A�����̎��ȗ��v�Nj��̊m���Ȏ�i�ł���B�����Đ��{�\�Z�́A�K�͂傷��X������ݓI�ɂ��B���̐}�ɂ���Ď��Ȃ�ɐ������Ă݂悤�B

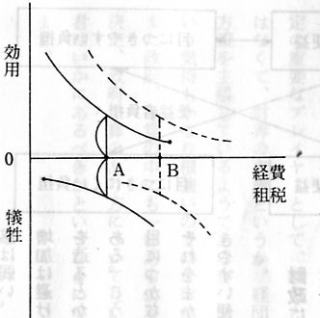

�����ɐ��{�̌o��A�d�ł̗ʂ��Ƃ�B�c���͌o��̎Љ���p�A�d�ł̎Љ�]���̑傫���𑪂�B�o��̌��p�͌��E�I�ɂ͉������Ă���B����ɑ��Đŋ�������邱�Ƃɂ��]���́A���߂͏���������ǂ��A����傫���Ȃ��Ă����B�����I�ɍl����Ό��E�I�Ɍ��p�Ƌ]�����������_�Ōo��̑傫���A�d�ł����傫�������߂�ׂ��ł���B�Ƃ��낪�����Ƃ̗��ꂩ�猾���A�o����g�����Ƃɂ���Đ�������p���Ȃ�ׂ��傫����`����B����ɑ��āA���̌o����܂��Ȃ������̕��S�̕��́A�Ȃ�ׂ������ڂɏq�ׂ邩�A���̕��S�������̖ڂɂ��܂�G��Ȃ����@��I�Ԃ悤�ɂ���B��������ƌ��E�I�Ɍ��p�Ƌ]������v����̂́A��̋ύt�_�`���E�̂a�_�ɂȂ�B�o�ϓI�Ɍ����œK�ȗ\�Z�K�͂ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ�ߑ�ȂƂ���ɗ\�Z�����߂��邱�ƂɂȂ�B���z�̌����s�ɂ���Ă���Ǝ��x����v�����Ă���قǂ̌o��K�͂������{�����̌������A��̐}�Ő����ł���B

�@���z�̐Ԏ������s�A���Ȃ킿�Ώo�ɑ���d�Ŏ����s����������ނɎ��������R���A���̂悤�ɐ������邱�Ƃ��ł���B

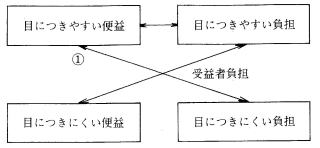

�@���ܐ��{�̍Ώo�ɂ���č����ɒ���։v���A�����̖ڂɂ��₷�����̂ƁA���ɂ������̂Ƃɕ��ނ���A�Ώo���܂��Ȃ����߂̍������S�̕����A�ڂɂ��₷�����̂ƁA���ɂ������̂ɕ��ނ��Ă݂�B

��̐}�ɂ�萭���ƓI�ȃZ���X�ł����̕։v�ƕ��S�Ƃ̊Ԃ̌��ѕt�����l����ƁA�ڂɂ��₷���։v�ƁA�ڂɂ��ɂ������S�Ƃ����т��₷���B�@�Ŏ��������т��ł���B�d�łɔ�ׂ�ƁA�����s�ɂ���Čo����܂��Ȃ��Ȃ�A�����̕��S���͎ア�B�ڂɂ��ɂ������S���@�ł���B����䂦�ɐ����ƓI���o���炢���A�d�ł̑����͔������ˑ��ɑ���₷���B����A�ڂɂ��₷���։v�̗�Ƃ��ẮA�w�Z�A�a�@��Ƃ��A���ȏ��A�ۈ�T�[�r�X��ᗿ���Œ���Ƃ��A�N�������߂铙�X�̂��Ƃ�����B���������ڂɂ��₷���T�[�r�X�̒ɏd�_�������A�����A���S�̕��͂Ȃ�ׂ��ڂɂ��Ȃ����@��I�ԁB�����I�ɂ́A�ڂɂ��₷���ʓI���v�̂��߂̌o��������A������܂��Ȃ����߂̑d�łƂ��A��v�ҕ��S�Ƃ��̑��������A�������������ŁA�ڂɂ��₷���։v���^�����邩�̂悤�ɐ����g�ݏグ��B

�@�@�@�����ɑ�����E�̔����ɂ���

����ɑ��A�ŋ߁A�����͂����߂Ă�����E���̈ӌ��͂����̕։v�A���S���ނłǂ���������邩�B�v��A�ڂɂ��₷���ʓI���v�̂��߂̎d���͂Ȃ�ׂ�����������j�ƍl������B�ł���Ζ��ԂɔC���Ă��������B���{���ʓ|������K�v�̂Ȃ����Ƃɂ܂ʼnߏ������Ă���Ƃ����̂��A���E���̎咣�ł��傤�B��������邱�Ƃɂ�����o��̌����A�����Ȑ��{�����v��ׂ����Ƃ������ƂɂȂ�B��p�ӎ��̂��܂������ɑ���o�ς̑�����̎肫�т��������Ɖ����ׂ��ł��傤�B

�@���E���̃X���[�K���ł���u���łȂ������Č��v�̖ڎw���Ƃ���́A�܂��ɉE�ɂ������̍팸�Ȃ̂ł��邪�A�����ň�w�E���Ă����������Ƃ́A�������̑傫���A�܂��ɐ��{�̂Ȃ��ׂ��A�ڂɂ��ɂ����։v�̒ɑ�����E���̈ӌ��́A����܂ł̂Ƃ���A���Ȃ炸�������炩�ł͂Ȃ����Ƃł���B����͓e���p�Ƃ��āA���ݐ��{�\�Z����̏d�v�ȃv���C���[�Ƃ��āA���}�Ɗ����̂ق��ɁA���E���ꖇ������Ă��銴��������B���E�͕K�������ꖇ��ł͂Ȃ��āA���E�̎嗬�Ƃ������A�o�c�A����o�Ă���v���́A�����x�o���l�߂�悤�ȕ����̂���f�t���^�̕�����咣���Ă���悤�ł��邪�A���E�̈ꕔ�ɂ̓C���t���^�̗\�Z�Ő��{�������Ƌ����g���i�C���悭���Ă���Ƃ����C�������Ȃ荪�����̂ł͂Ȃ����B������P�C���Y�I�ȑ����v���N�̃C���t���Җ]�^�̋c�_���A���E�̒��ɁA�܂����{�A�^�}�̒��ɂ��ꕔ����悤�Ɏv����B���̂悤�ɐ��}�A�����A���E�̏����͂��A���ꂼ��̎v�f�ŗ\�Z����A���{�\�Z�̂�����ɂ��Č݂��Ɏ�������Ƃ��ċ��������Ă���̂�����ł͂Ȃ����B���̒��ł����w�҂͂����ɂ���ׂ����Ƃ������ƂɂȂ�܂�����ǂ��A���Ԃ̐���������A�ꉞ���̘b�͂����ŏI��点�Ă��������܂��B

�@�@�@�m���@�^�@���@���n

�\�@�傫�����{�A���������{�Ƃ悭�����܂��B�ǂ���������ӂ̊���A����ꖯ�Ԃ��猾�����ꍇ�ɔ��R�Ƃ��������Ⴄ�킯�ł��B��̏��������傫�����B��r�ł���������ł��ˁB��r�ł�����肵�傤���Ȃ���ł��傤�ˁB

�@�Ⴆ�A��͂ǐ��Y���Ƃ����܂����A�����Ƃ����܂����A�������ł����܂�����ǂ��A�Ⴆ������Ȃ����������B���������z�悭�Ȃ��Ăɂ����肷��Ƃ������Ȃ��Ƃ������܂�����ǂ��A�{���ɂ��̎����Ƃ������̂����������ꂽ�Ƃ��A���Ԃ̊�Ƃ̎x�X�Ȃ�ΐ��тƂ����̑����o�Ă���킯�ł��B

�@�Ⴆ�A���ܒn�������̖̂�肪�o�Ă��܂��B���������{�A�傫�����{�ƌ����܂�����ǂ��A�n�������̂����Ă̖�肪�A��������ς肱�ꂩ����ɂ��Ȃ���Ȃ��Ǝv���킯�ł�����ǂ��A�ʂ����Ēn�������̂̂��ꂪ�����悭�s���Ă���̂��ǂ����B�m���Ɏd���͂��Ă�����Ă���B�����ǂ���͔����̐l�Ԃł��ł����Ȃ����B���邢�͎O���̓�Ȃ�ł��邩�B����������ł͑���Ȃ��̂��Ƃ����ӌ��������ł����A��̈˂�ǂ���͂���̂ł������܂����B

�@����@��ϑ傫�Ȗ��Ȃ�ł����傫�����{�����������{���B����̓}�N���I�ɂf�m�o�ɑ��Đ��{�o����p�[�Z���g���A�Ƃ����傴���ςȊ�ő傫�����{�����������{���f�����ɂ���Ǝv���܂����A����ł͂Ȃɂ����R�ő傫�����{�ɂȂ����̂����������{�ɑ��ėv�����邱�Ƃ��傫����Α傫���قǁA�傫�����{�ɂȂ炴��Ȃ��̂ł��B���������{���]�܂����Ȃ�A�����̕��ł��v�����i�邵�A�����Ƃ�������āA���{�ɉ��ł����ł������ł܂��͈��������ł���Ă���Ƃ����v����}�����ׂ��ł��B

�}�Ő������Ă݂܂��傤�B

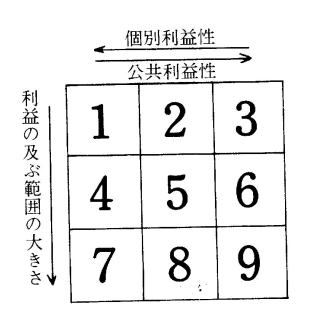

�}�̉������E�ɂ����قnj������������B���ɍ��ɂ����قnjʗ��v���̓x���������Ȃ邱�Ƃ������B�c���́A���v�̋y�ԋ�ԓI�͈͂̍L���������A���ɂ���قǂ��ꂪ�L���Ȃ�B�Ⴆ�ΊO���̗��v���ʂ͂��������ߗЉ���x�ł���̂ɑ��A���y�h�q�ƂȂ�ƑS���I�͈͂ɂȂ�A�}�̍ʼn����Ɉʒu���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�Ȕ��^�̐}�`�ŕ�����ƁA����̂Ƃ���ɂ�����̂́A���Ԃ̎s��@�\��ʂ��Ēł���B�����T�[�r�X������ł���B�Ƃ��낪�}�̉E���ɂ���悤�Ȍx�@�T�[�r�X�́A�Z����ʂɂ��܂˂����v���y�ԁB���������������������A�ʗ��v���̏������T�[�r�X�͉��i�x���ƈ������ɔ��낤�Ƃ��Ă�����Ȃ��B�����邽��������������B�T�[�r�X�����͎���āA���̕��S�������I�Ɏx�������Ƃ͂��Ȃ��B�����������悤�Ƃ��邩�甄��Ȃ��B��ނ����{���ŋ��Ƃ����`�ŋ����I�Ɏx�������߂邱�ƂɂȂ�B�{�����{�����ׂ��A�ڂɂ��Ȃ��։v�Ƃ����̂́A�܂��ɂ���9�̗̈�Ɋ܂܂��T�[�r�X�ł���B�A�_���E�X�~�X�̃`�[�v�E�K�o�����g�_�Ŏ咣����Ă��鐭�{�̖{���I�Ɩ��́A����9�̈�̂��̂ł���B�����珬���Ȑ��{�ɂ��邽�߂ɂ́A���{�̎d��������9�̈�ߕӂɂ��ڂ�悢�̂ł����A�����̐��{�ɑ���v���͂ނ���g��X���ɂ���B�������ƂƂ��A�Љ�����ƂƂ��̖��̉��ɁA���{�̂Ȃ��ׂ��d�����L���Ă����B���Ԃ̎s��ł���悤�Ȏd���ɂ܂ŁA���{�ɂ�点�悤�Ƃ���B���{�\�Z�����肷��҂��A���̐�������Ȃ��B�������ʗ��v�҂ɕ��S�����邱�Ƃ�����A��ʔ[�Ŏ҂̕��S�ł܂��Ȃ����Ƃ���B�傫�Ȑ��{�́A�����đO�}��9�̈悩��A8�E5�E6�̈�����Ɋg�債�Ȃ��猻���I���݉�����B�����Ȑ��{�́A���̂悤�Ȑ��{�C���̊g��X����f����Ȃ���A���������Ȃ��B�������A����ɂ͐����I�ȗv�f������ނ̂ŁA�u�����Ȑ��{�v���͗e�Ղł͂Ȃ��B�������o�ς̓�����}�����Ă��܂��B�o�ς̑��ʼn����Ԃ��Ƃ���A�u�傫�Ȑ��{�v�̕։v�ƁA����ɑ����p���S�����邱�Ƃɂ���āA�����ɑI��������悢�B��p���S�Ƃ̔�r�Ȃ��ɕ։v�݂̂��`���邱�Ƃ��A������I�ɑ傫�����{������o���̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���a�\��N������\�����^�j