英語劇の思い出

4組 執行 一平

(如水会報2004・12 No.896 橋畔随想より)

先日、さる古書市で偶然にも六十余年前の学生時代に演じた英語劇の原本を見付け、

読み返して記憶を新たにした。

ピユリッツアー賞やノーベル文学賞などの栄誉に輝くアメリカの著名劇作家ユージン・オニールの、

一幕物の海洋劇数篇を収めた”The Moon of the Caribbees” という戯曲集で、

その中の一つに我が思い出の”Ile”(『鯨』)という劇がある。

これは昭和十五年、私が東京商大の学部二年の時、

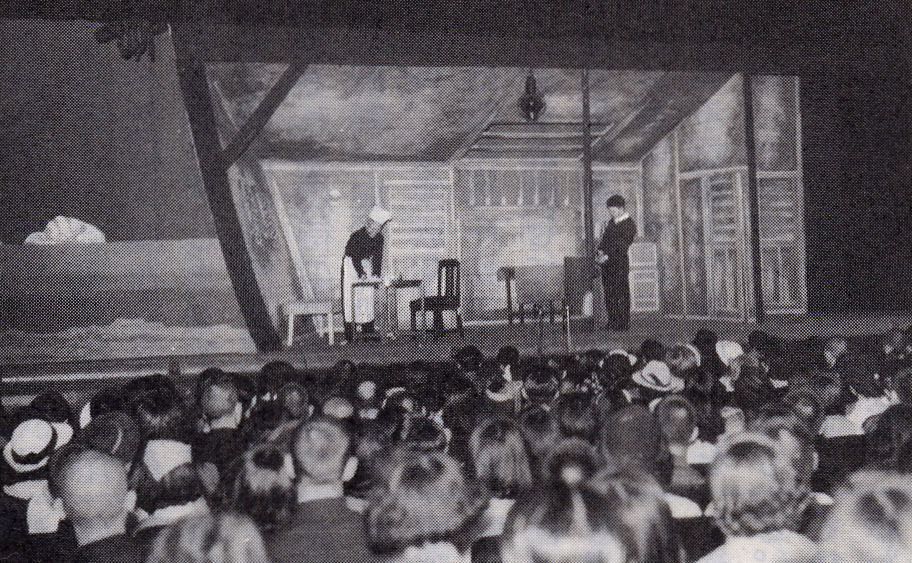

当時毎年開催されていた「東京四大学英語劇大会」(東京商大、慶應、早稲田、立教の英語会共催)で、

我が校の国際部(クリック・註1)が演じた劇であり、その配役の一人として私も出演していた。

(編者註1・「卒業アルバム」国際部)

その頃は学内でも、学部、予科、専門部の語学部合同で毎年英語劇大会が行われ、

そのいくつかに私も出させてもらったが (予科一年の時には可憐な娘の役に扮したこともある)、

この『鯨』は後年再び係わりを持ったことから、とりわけ思い出深いものがある。

劇は六月の或る日、北海の厚い氷に囲まれた捕鯨船の一室が舞台。

一年近くも氷に閉ざされ不漁続きのため、船長キーニーは不機嫌でイライラするばかり。

妻のアニーは海への憧れから夫に付いてきたものの、

汚くて単調な船の生活に堪え切れず、早く帰りたいとしきりに訴える。

毎日ろくな食事も与えられない船員たちは契約の切れるこの日に、

船を引き返せと船長に迫り、暴動を起こす気配。

窮地に追い込まれた船長は、遂に船を引き返そうと苦渋の決断を下す。

折も折、運転士が息せき切って飛び込んでくる。

「氷が北に開けました。鯨の大群が見えます」「ようし、行くぞ。見張りを出せ。ボートを降ろせ。俺もすぐ行く」。

すがりつく妻を振り切って、船長は勇躍甲板に向かう。

残るは帰国の夢遠のき、悲嘆のあまり狂気と化した妻ただ一人……。

この時の配役は、

船長キーニーに青木伊那夫さん、妻アニーに伊藤淳一さん(以上、昭16学)、

運転士スローカムに私、賄い方に落合雄太郎君(以上、昭16学後)、

船室ボーイのベンに密田絅太郎君、船員ジョーに栗原健太郎君、その他船員数名(以上、昭17学)

などの顔ぶれだった。

演出は玉虫寛さん、ステージマネジャー矢澤金壽さん(以上、昭16学)、

舞台装置は酒井襄君、照明は所澤誠君、音響効果は大屋哲君、プロンプター小島魁君(以上、昭16学後)、

その他国際部全員が事務方、舞台裏方などを受け持った。

(昭和十五年六月十一日 於九段軍人会舘)

○

四大学の英語劇大会は翌昭和十六年の公演の後、

同年末の日米開戦、第二次大戦突入に伴い、十七年以降は中断されていた。

戦後四年を経た昭和二十四年に再開、

その時にもこの『鯨』が我が校の演目として再度上演され、

船長キーニー役は中島佑輔君、妻アニー役は八木繁治君(以上、昭27学)が演じた。

そして既に会社勤めをしていた私も、

前回出演の経験から演技指導を依頼され、二度の係わりを持つことになった。

それから半世紀余りを経た今、図らずも三たび『鯨』 の原本を手にして、

昔を偲び、一筆書きとどめたい思いに駆られた次第である。

現在も四大学の英語劇の集いは続いているのだろうか。

我が校の学内の英語劇大会はどうなっているのだろうか。

そして、三度、四度と繰り返し 『鯨』が演じられたことはあるのだろうか。

今更知っても致し方あるまいが、もし分かるものなら、思い出にプラスして、ちょっぴり知っておきたい気もする。

ここにお名前をあげた諸兄のうち、半数以上が他界されており、

それら物故各位にはここに改めて追悼の祈りを捧げると共に、

今も健在の方々にはなお一層の御健勝をお祈りしたい。

(元三井物産)