2013年11月26日 虎長

はじめに:

僕は月に1回ほど一橋の如水会館に、お茶の水から徒歩で行く。神保町の交差点を必ず通るので、岩波ホールの上映予定の作品の宣伝看板が目にはいることになる。この映画を知ったのも、そのため。ハンナ・アーレントには興味があり、新聞のアンケート回答者に抽選で商品をプレゼントというのがあり、この映画の入場券もその商品の一つ。応募したら運よく当たった!

なぜハンナ・アーレントに興味があったのか。1906ハノーファー生れ、1941年フランスから米国へ亡命した、ユダヤ人政治哲学者である彼女が欧米で有名になったのは、1951年の「全体主義の起源」からだが、僕の学生時代, 1960年前半は、彼女の師であるハイデガーとヤスパースは話題になっても、彼女の名前は日本でそれほど知られていなかった。アーレントの名前と思想を頻繁に目にするのは、僕が社会人になってからである。彼女によれば、自由のためには、政治的解放だけでなく経済的解放も重要。これでもたらされるのは消極的自由。真の自由は活動である。このような考えに惹かれたからだ。

どんな映画か:

題名からは伝記映画のようにも思える。しかし、招待券に添えられたビラによれば、焦点は、彼女がアイヒマン裁判(1961年)の傍聴記を雑誌ニューヨーカーに発表したことと、アイヒマンを「出世のために命令をこなすだけの凡庸な男」としたために、アイヒマンの擁護者と非難されたが自説を曲げなかったこと。監督マーガレット・フォン・トロッタは、10年前にまずアーレントの映画を撮ろうということから出発し、アーレントの生涯のどの部分に焦点を当てるか検討した。ハイデガーとの恋愛も選択肢の一つであったが、「イスラエルのアイヒマン- 悪の陳腐さについての報告」を書いていたころの4年間が、アーレントの生涯と仕事を凝縮できると判断した。この映画は、主人公と監督のみならず、脚本・撮影・編集も女性であるが、これはた偶然であるとのことで、フェミニスト映画ではない。

日本の新聞では:

日本経済新聞では、10月26日に、この新聞としては最もリベラルな小欄である「春秋」で「映画とアーレントは今の時代に問いかけてくる。あなたは何も考えず命令に従っていないか。そして、あなたは完全にあなた自身であり続けているのか、と。」と書いている。まったく同感である。各新聞の中では、権力に左右されない東京新聞は、11月17日の社説で、今も続く「凡庸な悪」として、米国の無人機による非戦闘員殺戮、格差を造る強欲資本主義、原子力・核兵器の怖さを上げている。「悪は陳腐であるがゆえに身近にあるのかもしれないことは十分恐れねばならない。」とも。この社説、ならびに読者投稿欄に、平日この映画には長蛇の列、一回目の上映に入れず2回目とか、次の日の上映を観た、と書いてあった。そこで、僕は平日の一回目の一時間以上前に行って座ることができた。最終的には98%の入り。こんなまじめな映画によく人が集まるものだ。平日午前だからか、中年・老人の観客が多い。それに女性が多い。若い男性は、興味をもつのだろうか?

悪の陳腐さ(英語で the banality of evil, 独語でdie Banalität des Bösen「凡庸な悪」とも訳される) :

彼女による傍聴報告書「イスラエルのアイヒマン」では第1に、イスラエルはアイヒマンを怪物的悪の化身 にしようとするが、アーレントは 彼を真面目な小市民、平凡な小役人として描き、権力への服従に疑問を持ちえなかった「良心の欠如」、「思考能力の欠如」、自立的な判断力の不在」が、問題であるとする。

第2に、裁判が国際法廷で開かれなかったために「人類にたいする罪」が十分に示されなかったことを批判しているが、映画では直接触れず(アーレントの夫に「あの裁判はモサドが拉致して開いたものだから不法」と言わせているが)、学生の「迫害されたのはユダヤ人なのに、どうして人類への犯罪か?」との質問に「ユダヤ人は人間だから」とアーレントが答える、という形をとっている。

第3の論点であるドイツ国内におけるドイツ人による抵抗や国内亡命へのアーレントの評価が低いことは、映画では触れられていない。

第4の論点である、ユダヤ人大量虐殺に特定のユダヤ人評議会が協力したことが裁判の過程で分かったとしたことが、多くのユダヤ人から反発を受け、アーレントの旧い友人たちが離反していく。この点は映画でよく分かるように描かれていた。反発者にも話させているが、監督はアーレントにより雄弁に話させ、同情的である。

ハイデガーについて:

アーレントは学生時代にハイデガーと不倫関係にあった。ハイデガーがナチに積極的に加担し、ハイデガーの師フッサールに過酷だったことで、アーレントはハイデガーを批判した。けれど、戦後両者は書簡の往復を続け何度か会っており、アーレントはハイデガーに同情的な弁護をしている。このあたりは、エティンガー著「アーレントとハイデガー」に詳しい。僕は邦訳で読んだが、アーレントのもう一人の師ヤスパースとは人間的な信頼感にあふれているが、ハイデガーとの関係は紆余曲折あり複雑だ。 映画では学生時代の不倫の場面もちょっとあり、戦後の再開場面もあるが、 これは伝記映画を期待した観客へのサービスかもしれない。この映画におけるハイデガーの役割は、アーレントの学生時代に講義室で「思考」の重要性を強調することである。アーレントがアメリカの大学講義室で、やはり「思考」の大切さを強調する場面がある。学生時代から米国時代にかけての友人ハンス・ヨナスは、映画の最終場面で、アーレントの弁明講義に失望し、「今日で、ハイデガーの愛弟子とはお別れだ」と言っている。が、アーレントの葬儀(映画はアーレントの死まで追っていない)に彼は出席している。

ローザ・ルクセンブルグについて:

ユダヤ人マルクス主義者で革命家のローザ・ルクセンブルグが1919年にベルリンで虐殺されたことは、高校2年の世界史の授業で教えていただいた。この映画はルクセンブルグに触れていないが、1986年に同じ監督、同じ主演女優で「ロ−ザ・ルクセンブルグ」という映画が作られたそうだ。僕は見ていない。アーレントの両親は世俗(ユダヤ教徒でない)ユダヤ人で社会民主党員だったが、母はルクセンブルグの信奉者だった。アーレントの2度目で最後の結婚の相手ハインリヒ・ブリュッヒャーは元ドイツ共産党員で、やはりルクセンブルグを尊敬していた。アーレント自身は共産主義者でもマルクス主義者でもないが、全体主義を論ずる際に ルクセンブルグの分析に依拠し、帝国主義を論ずる際もルクセンブルグの資本蓄積論を参考にしている。アーレントは米国カリフォルニア州立大学バークレー校のキャンパスで、学生たちにローザ・ルクセンブルグに擬せられたという。

主演女優バルバラ・スコヴァについて:

彼女はドイツ人、好演である。この映画はドイツ語と英語が状況によって使い分けられている。アーレントの米国の大学の講義の場面でもドイツ語の場面と英語の場面がある。英語はドイツなまりになっているが、スコヴァはニューヨークに20年住んでいて、もっと英語が上手とのこと。わざとドイツなまりに話さねばならない。俳優とは大変な仕事だ。またアーレントは大変な喫煙家で、映画でも喫煙場面が多いが、スコヴァは実は嫌煙家だそうで、重ね重ねご苦労さんといいたい。確かに煙を吐いてはいたが、吸い込んではいなかった。晩年のアーレントのテレビ・インタヴューをYoutubeで見ることができるが、悪声である。加齢のみならずタバコの吸いすぎによるのだろう。話はとぶが、フランスの女性思想家シモーヌ・ヴェイユも大変な喫煙家だったそうだ。

映画のポスター |

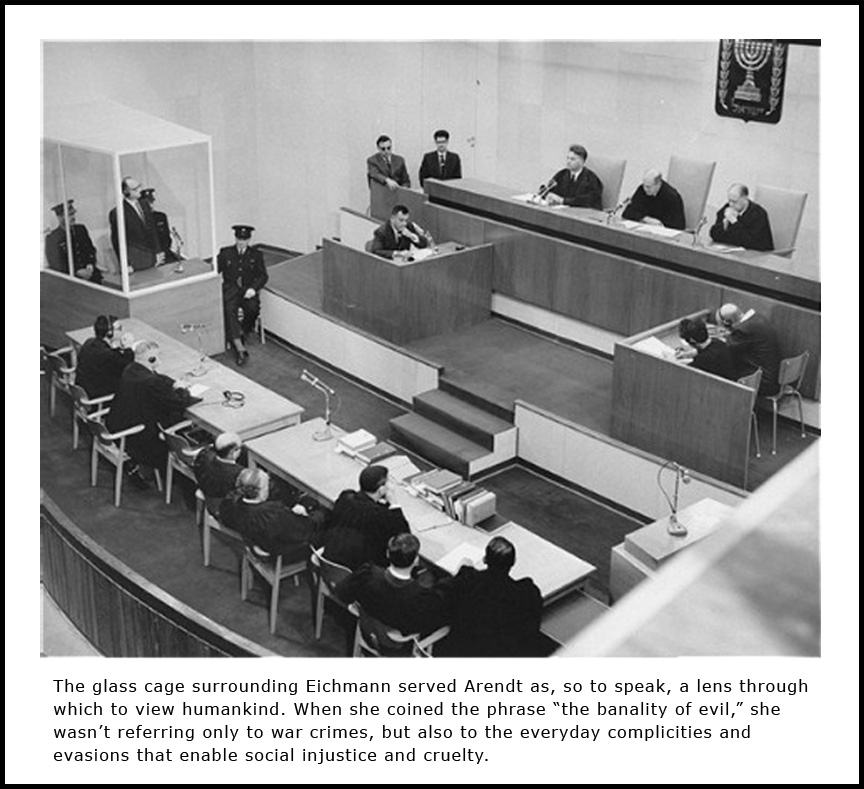

法定のアイヒマンは防弾ガラスの囲いの中 |

フォン・トロッタ 監督は1941年生まれで僕らと同世代 |

| (クリックすると拡大写真になります) |

裁判場面について:

アイヒマンは俳優を使わず、実際のテレビの映像を用いている。1961年頃のものだから白黒だが、かなり鮮明な映像で、音声は実にはっきりしている。監督によれば、「アイヒマンの凡庸さを表すには、実際の裁判の映像の方が適している」とのことで、この方法は成功したと思う。

アーレントの夫について:

この映画では、友人の米国作家メアリー・マカーシーとの友情も描かれているが、夫ハインリヒ・ブリュッヒャーとの夫婦愛が強調されている。この2人はアーレントのよき理解者であり、サポーターである。映画の夫婦愛の描き方は、素直だが、ちょっと月並みという感じがした。ブリュッヒャーはユダヤ人ではない。ドイツでは独学で教養をつけたのみだが米国で大学教授になっている。前述の「アーレントとハイデガー」を読むと、アーレントはハイデガーからの戦後の手紙をそのつど90%は夫に見せ、ブリュッヒャーが助言している。本当に相互信頼を保った夫婦であったようだ。

この映画には関係ないが、ブリュッヒャーとの結婚前にアーレントはユダヤ人知識人ギュンター・シュテルンと短期間結婚していた。この結婚は失敗だったが、アーレントの米国への亡命にはシュテルンが力を貸している。アーレントは米国に渡ってから、シュテルンの従兄弟ヴァルター・ベンヤミンの著作の紹介を熱心にしている。

イスラエルとユダヤ人について:

アーレントは、「理解を試みることと赦しとは別」であることを分からない人々から、アイヒマン擁護と非難されたこともあるが、彼女はアイヒマンが犯罪者であることを認めており、死刑にも反対ではなかった。映画では、夫ブリュッヒャーは、アイヒマンを「拉致して裁判にかけず、即時殺しておくべきだった」と発言、死刑が確定した後は「死刑にすべきでなかった」と言っている。「死刑にすべきでなかった」と結論づけた日本人がいる。これは前述の東京新聞社説で初めて知ったことだが、開高健がアーレントより速く裁判傍聴記「声の狩人・裁きは終わりぬ」を発表し、「焼き鏝で彼の額に鉤十字を烙印して追放すべきだった」と書いたとのこと。これを、社説は「分かりにくい凡庸な悪を、彼自身をもって悟らしめ、語らしめr、それを私たちは決して忘れまいという主張でしょう」と評している。開高は、こうも書いているそうだ。「エルサレムに来た米国人観光客に裁判の感想を聞かれると、私は二つの答えを用意していた。疲れていない時には、日本に帰ってゆっくり考えて書くつもり。疲れている時には、ここでアイヒマンが裁かれているのに原爆投下責任者であるトルーマンが責任を問われないでいるのはなぜだろうか。」

アーレントは、裁判を「ベン・グリオンが<(ユダヤというより)イスラエルという国が正しい>というデモンストレーションに使っている」と見ていたように思える。映画でも、それに近い発言が、アーレントのシオニズム運動時代の旧知クルト・ブレーメンフェルトとの会話で出てくる。イスラエル建国以前から、アーレントは、パレスチナ分割に反対し、アラブ諸民族との協調関係の確立のみがユダヤ人の故国を確実なものにするとの意見だった。ユダヤ人の民族国家としてのイスラエルに固執することは、かえってこの地域でのユダヤ人の故国の発展を阻害する、と主張してきた。イスラエル建国後も右派の強硬路線には批判的だった。ただエジプトとの戦争ではイスラエルを指示したようだ。

映画では、死期の近いブルーメンフェルトが「イスラエルへの愛は、同胞に愛はないのか?」と尋ねたのに対し「一つの民族を愛したことはないわ。ユダヤ人を愛せと? 私が愛すのは友人、それが唯一の愛情よ」とアーレントは答える。本当にこのような会話があったのか分からない。実際にはもう一人のシオニストでバカラ学者ゲルショム・ショーレムとの往復書簡(「イスラエルアのアイヒマン」が出た1963年)でのアーレントの書簡に依拠しているのではないかと想像する。

I have never in my life ”loved” some nation or collective-not the German, French or American nation, or the working class, or anything of that kind. Indeed I love ‘only’ my friends and am quite incapable of any other kind of love.

それに続き、次のように書いている。「あなたも私に同意すると思いますが、愛国主義は常に反対勢力と批判を伴うものです。このたびの出来事を総じて言っておきたいことが一つあります。同胞が犯した不正には、当然ながら、他の人たちが犯した不正よりも、怒りを覚えます。」日本でこう言うと、「自虐史観」と非難する人たちがいるかもしれない。

この映画で僕の心に残った言葉:

悪の陳腐さ(凡庸な悪): 一般市民である誰でもが悪を犯す危険性を警告している。

愛すのは友人だけ: イスラエルとそれを押す一部のアメリカ人が、中東と世界の平和を乱している、と僕は思う。僕は日本が好きだが、排外主義者にはなりたくない。よい外国人は悪い日本人より友達になれる。

考えることで人間が強くなる: 思考能力がなくなる(unable to think, unfähig zu denken)と平凡な人間が残虐行為に走る。「思考の嵐」がもたらすものは、善悪を見分ける能力であり、美醜を見分ける力。現在の日本では、逆行的に強まる権力と、それに迎合するメディアに引きずられ、自分で考えないで「右にならえ」 してしまう危険がある。特に「世間体」を気にする日本では違う意見を言いにくいからね。

本物のハンナ・アーレント。若いときはハイデガーの浮気が頷けるほどの美貌。 |

| (クリックすると拡大写真になります) |

以上