2016年10月14日 虎長

9月14日〜12月12日の期間に国立新美術館で開催の「ダリ展」を10月1日に観賞した。作品群は時代順に8か所の部屋に分類されていたが、この感想文は、その順序にとらわれず、作品形態に分けて書く。

1)映画:

1-1)「アンダルシアの犬」:これを見るのは2回目だ。ルイス・ヴニュエル監督との1929年共作(サイレント・モノクロ)の前衛性・超自然性・不条理性は今でも刺激的。子供連れの観客に「子供には刺激的だから見せないように」係員が警告。眼をカミソリで切るところ、男性が女性のお尻をさするところ、切断された手首を路上で女性が棒で突っつくところなどを指すのだろう。

1-2)「黄金時代」:見落としてしまった。

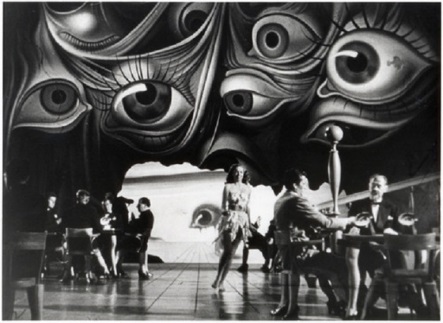

1-3)「白い恐怖」(原題は「魔法にかけられて」):1945年のモノクロ作品。グレゴリー・ペックが医師に語る幻想のシーンに、ヒッチコックがダリを起用。いかにもダリらしい場面が出てきて、当時は驚きだっただろうが、CGの発達した現代でのショック度は?

1-4)「デスティーノ」:1946年作(2003年完成)のディズニーのカラー作品。ダリの超自然世界が映画で見られるのは面白いが、人物が出てくると、まさにディズニーの漫画映画。ディズニーの「ファンタジア」を思い出させるが、音楽が実に陳腐で興ざめ。

[アンダルシアの犬] |

[白い恐怖] |

[デスティーノ] |

| それにしても眼球にこだわるねえ!!

(クリックすると拡大写真になります) |

2)彫刻:「引出のあるミロのヴィーナス」:大回顧展にしては、彫刻はこの一点のみの出展で

がっかり。もっと見たければ、諸橋美術館に行くしかないか。

3)挿絵:

3-1)「ドン・キホーテ」:僕のロンドン駐在当時、1979年に、この本が各新聞の書評(画評?) で称賛されていた。書店で見て迫力のある絵に魅了されたが, 高価であるし、英文で長い小説の部分を読むことはあるまいと思い、買わなかった。当時、ダリは活動中だったので、ダリの新作と誤解していたが、今回、初版が1946、第2版が1979と分かった。今回展示のものは1954の「紙にリトグラフ」版である。

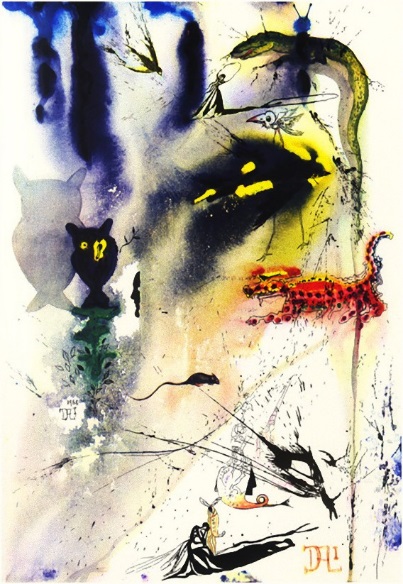

3-2)「不思議な国のアリス」:話には聞いていたが、実物を見るのは今回が初めて。「ドン・キホーテ」同様、墨絵か前衛書道のような動的迫力がある。大型絵画での緻密でシュールなダリの絵とは異なる。小説原本の各章からの文章抜書きを左一頁に納め、右一頁いっぱいに挿絵を配し、挿絵は全部で僅か12だから、絵本のようだ。

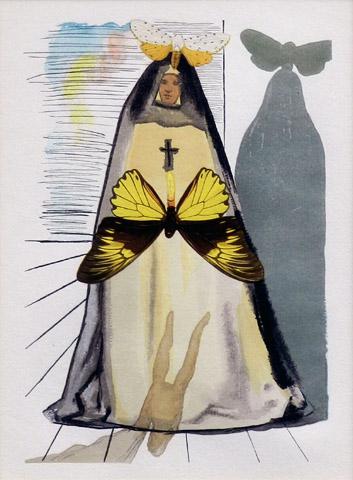

4)舞台衣装:「三角帽子」:スペインのファリャ作曲のバレーの舞台衣装は初演時にはピカソが

担当したそうだが、アメリカ初演時はダリが担当。いかにもダリらしい大胆なデザインもある。

[引出のあるヴィーナス] |

[ドン・キホーテの挿絵] |

[不思議な国のアリスの挿絵] |

[三角帽子の衣装] |

| (クリックすると拡大写真になります) |

5)絵画:本展を鑑賞したのは土曜日。その割には「観客が多くない」と思ったのは、「初期作品」

「モダニズムの探求」の時代まで。次の「シュルレアリスム時代」の部屋からは、かなり混んで

いた。絵画はダリの主な仕事であるが、すでに多く語られているので、ここでは、敢えて簡単

な感想を書くにとどめる。

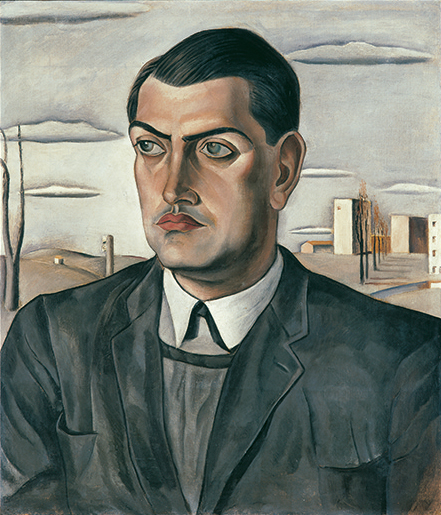

[ルイス・ブニュエルの肖像]

キュビスムの量感。 |

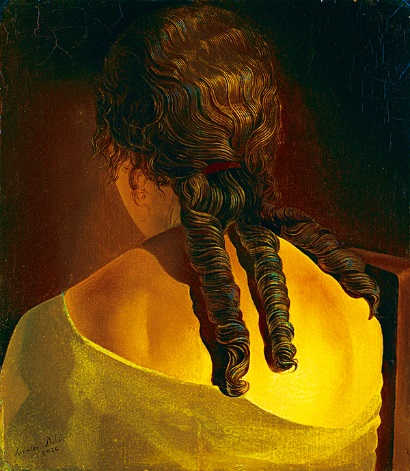

[少女の後ろ姿]

克明な髪の毛。 |

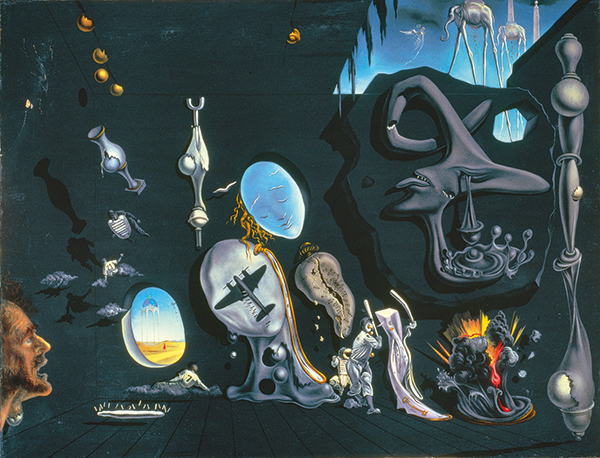

[奇妙なものたち]

単一画面上に同一テーマを反復。 |

| (クリックすると拡大写真になります) |

[ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌] |

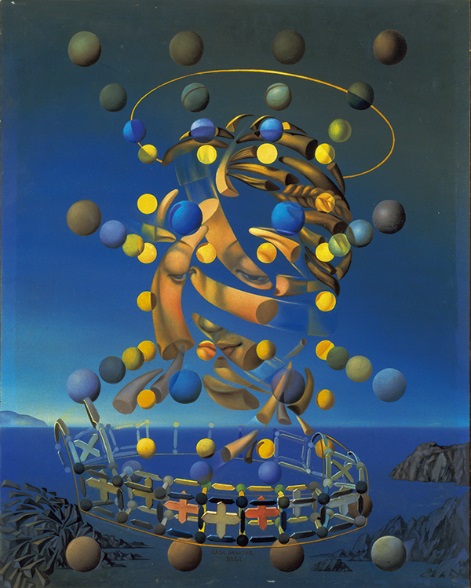

[ラファエロの聖母の最高速度] |

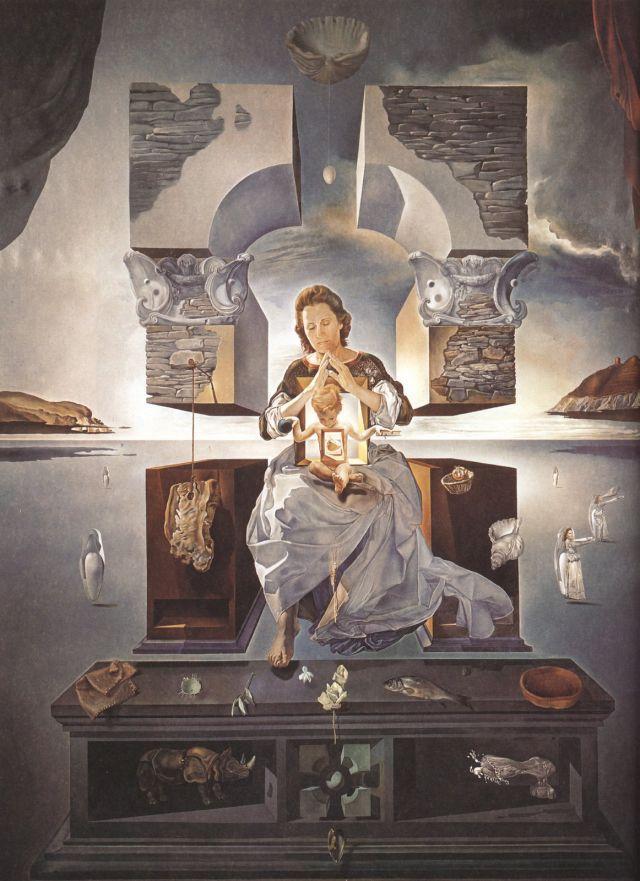

[ポルト・リガトの聖母] |

| エノラ・ゲイによる原爆投下の恐怖を描いている。憂鬱な絵であるが、ピカソの反戦画よりは、訴える力は弱い。 |

ダリはテクノロジーに強い関心を持ち続けた。原子物理学には特に興味を持った。原子力の平和利用への立場は不明なるも、ダリが亡くなるのは、チェルノブイリの3年後の1989年。活動中は平和利用には反対ではなかったのかもしれない。 |

今回の出展作中、おそらく最も有名なもの、またミューズとしての妻ガラをモデルとした絵の中でも、たぶん最も有名なものなので、あげておく。ここでも聖堂の4分割は分子構造、聖母が浮いているのも物理学的とのこと。 |

| (クリックすると拡大写真になります) |

以上