森アーツセンター・ギャラリーで催された「ラファエル前派展」(1,500円, 4月6日まで)と三菱一号館美術館で催された「ザ・ビューティフル展」(1,600円、5月6日まで)。いずれも19世紀中葉から世紀末にかけて英国アート界に旋風をまきおこした芸術活動の名品をそろえたもの。開催者は異なるが、片方の入場券をもう一方のチケット売り場へもっていくと200円引いてくれるという気の利いた連携があり、この日は、両方をハシゴしてしまった。両者を2回に分けて報告する。

| 1 |

ボート部員だった学生時代、処女と思われる女性に、競漕艇の舳に立てる旗(virgin flag)を作ってもらうという習慣があった。 それを思い出す絵が目にとまった。シダルという女性画家による「騎士の槍に小旗を付ける貴婦人」(Fig 1)。小旗はflagでなく pennantという。シダルは画家としてよりもラファエル前派の画家のためのモデルとしての方が有名。 |

| 2 |

シダルがモデルの絵でよく知られたものは、夏目漱石が「草枕」で触れているミレイによる「オフィーリア」(Fig 2)。僕はテイト美術館 (現テイト・ブリテン)で30年以上前に観て強烈な印象を受けた。母や姉の棺桶に花を添えるときにも、この絵を思い出した。初めて観たときは、オフィーリア(人物) だけに気をとられていたが、今回、回りの草木が細かく写実的に描かれていることに気づいた。

Fig1 |

Fig2 |

|

| 3 |

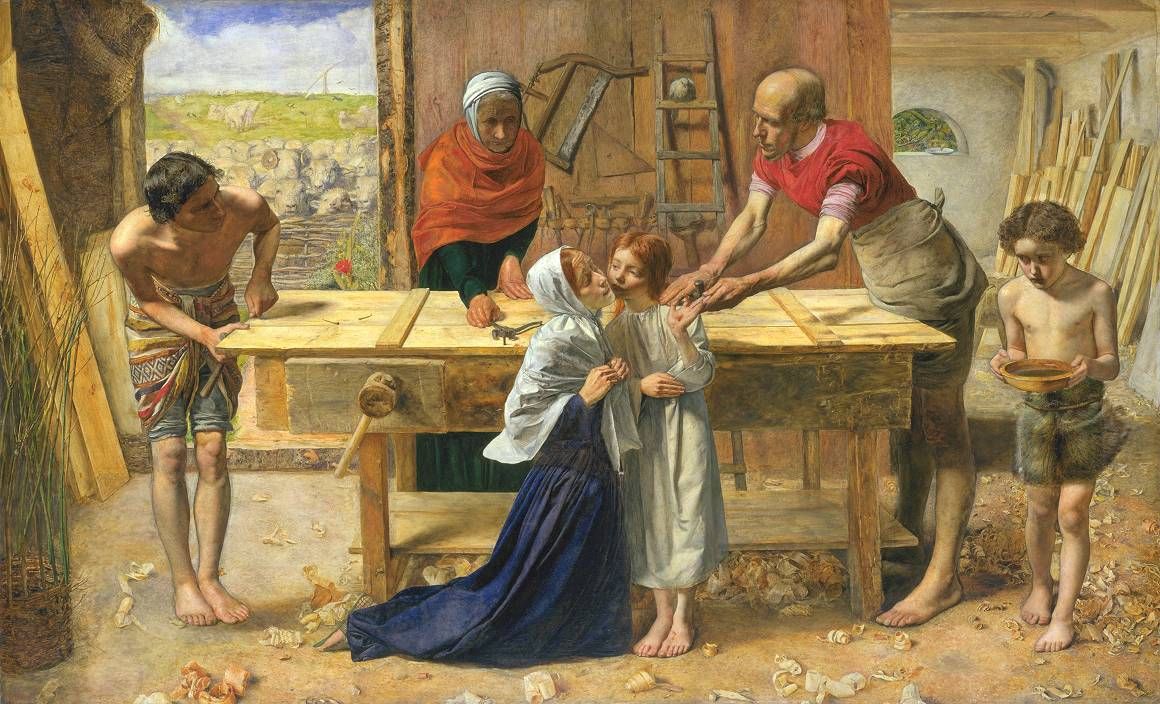

本展覧目玉は、「オフィーリア」と、同じくミレイの「両親の家のキリスト」(Fig 3)。人物を労働者階級のように現実的に描いているため、ディッケンズが絵画を冒涜すると憤ったという。ディッケンズといえば、娘が作家ウィルキー・コリンズと結婚している。そのコリンズの弟、チャールズ・コリンズによる「5月、リージェンツ・パークにて」(Fig 4)は写真に挑戦するかのように葉の一枚一枚まで緻密であるが、画面構成は伝統手法にとらわれない大胆なもの。

Fig3 |

Fig4 |

| (クリックすると拡大写真になります) |

|

| 4 |

僕が英国駐在中、仕事でテイト・アンド・ライルという製糖会社と接触したことがある。テイト・ギャラリーは製糖会社で財をなしたテイトさんの蒐集美術品がもとになっている。本展もテイト・ブリテン所蔵の作品が中心。「オフィーリア」の他、30数年前にテイト・ギャラリーで僕の印象に残ったラファエル前派の絵は、今回の展覧会にも出された、ロセッティの「プロセルピナ」(Fig 5)と「受胎告知」(Fig 6) だった。

Fig5 |

Fig6 |

|

| 5 |

本展で画家別で最も展示数が多かったのがロセッティであり、いろいろな絵を堪能できた。 はじめは油彩画が多く、その後水彩絵の具にアラビアゴムを混ぜて(水彩画というのはあまりにも)濃厚な絵が続き、また油絵にもどったそうである。 |

| 6 |

「ラファエル前派兄弟団」を「ラファエルを規範とするアカデミズムに反発して」1849年に結成した中心人物が、ミレイ、ロセッティ、ハント。ロセッティの絵には、不自然な描き方が時折ある。例えば、Fig 6 のベッドの奥行と天使の位置が不自然、「ダンテが見たラケルとレアの幻影」(Fig 7)の左側のラケルは水盤を見つめているはずなのに、その外へ視線が行っている。それでもロセッティの絵は魅力的である。ロセッティは詩人でもあり、その詩を夏目漱石は読んでいる。Fig 5は「虞美人草」に反映し、「紫の女」藤尾はこのプロセルピアナかもしれない、と見ている人もいる。(佐渡谷重信「漱石と世紀末芸術」講談社学術文庫) |

| 7 |

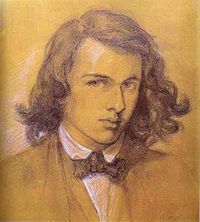

プロセルピナのモデルはジェイン・モリス。ラファエル前派第二世代でアート・アンド・クラフツ運動を進めたウィリアム・モリスの妻である。ロセッティは妻のシダル(前述)が亡くなったあと、ジェインとウイリアム・モリスと三角関係を持つことになる。 Fig 8に見られるようにロセッティはイケメンである。モデルのファニー・コンフォースを愛人にもしている。ロッセッティと強い影響の授受をした、やはりラファエル前派第二世代のバーン=ジョーンズは画題にアーサー王伝説を選ぶなどロセッティと共通性があるが、私生活では浮いた話がなく、木版画家でモデルのジョージ―との生活は堅実だったらしい。

Fig7 |

Fig8 |

|

| 8 |

ウイリアム・モリスはデザイナーとしての名声が高いが、珍しい人物画があった。妻にする前のジェイン・バーデンをモデルとした「麗しのイズー」(Fig 9) 。このジェインの顔はFig 5のジェインより両性具有的に見える。 |

| 9 |

画家の生活や社会環境と無関係に、絵画を純粋に鑑賞すべきだ、という主張が妥当する場合もあろうが、ラファエル前派のように友人関係、男女関係が錯綜し、当時の社会への批判が芸術表現に反映したことを考えると、そうは 言っていられない。ハントの「良心のめざめ」(Fig10)は、信仰に向かう妾を描いて社会批判となっている。

Fig9 |

Fig10 |

| (クリックすると拡大写真になります) | |

|

| 10 |

バーン=ジョーンズについては、以前三菱一号館美術館での展覧会の報告で詳述した。ここでは、バーン=ジョーンズが妻のジョージーをモデルとした「クララ・フォン・ボルク」(Fig 11左)とロセッティのモデルで愛人のファニーをモデルとした「シドニア・フォン・ボルク」(Fig 11右)の紹介にとどめる。これは水彩絵の具とアラビアゴムで描いたもの。

Fig11 |

Fig12 |

| (クリックすると拡大写真になります) |

|

| 11 |

本展は72点を歴史、宗教、風景、近代生活、誌的な絵画、美、象徴主義というテーマに分けて展示していたが、よい分類だった。照明も明るく見やすく、個々の説明文も適切。画家とモデル、批評家のラスキンなどを線でつないだ人物相関図は、理解に役立った。本展は「ハント、ミレイ、ブラウンが追及した独自のリアリズムとロセッティ、バーン=ジョーンズの自由な詩想との間に生じた創造的緊張関係こそ、(ビクトリア朝の)アヴァンギャルド運動としてのラファエル前派のダイナミズムの源泉であったことを示すこと」を狙いとしている。そこでブラウンの作品もあげておく。「ペテロの足を洗うキリスト」(Fig 12) 聖画というより人間関係が強調されている。 |

| 12 |

本展は、作品の異同はあるが、ロンドン、ワシントン、モスクワと巡回してきたもの。ロンドンでは新聞ガーディアンが、社会史的観点からの評論。ワシントン展についてはニューヨークタイムズもワシントンポストも、フランス・モダニズムと比較して、ラファエル前派は、「ファンタジーに逃避している」とか、「アヴァンギャルドとよぶに値しない」という評論。モスクワでは、シェイクスピア好きの傾向から「オフィーリア」が最大の関心を集めるなど、古風な受け取り方がなされたという。さて本展の日本での受け止め方は、どのように総括されるのだろうか? |